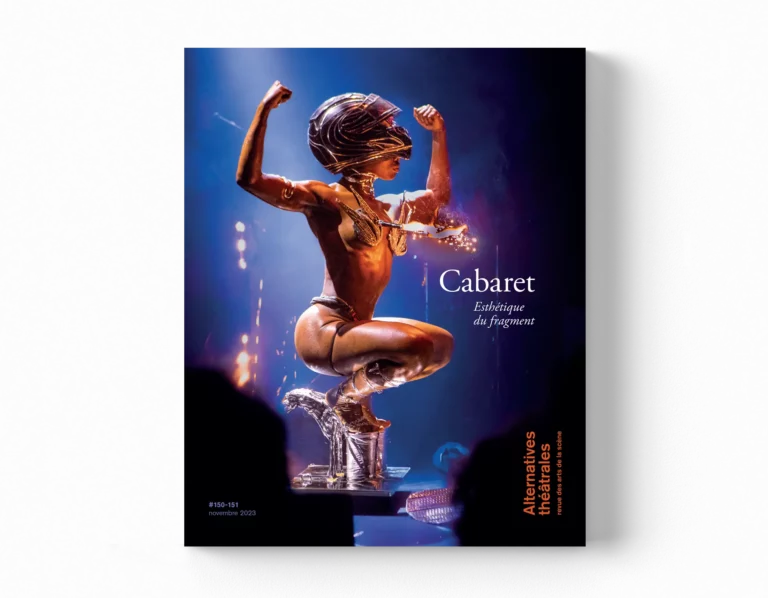

Le cabaret colporte une mythologie composite où voisinent Le Chat noir, Montmartre, le Moulin-Rouge, le champagne, les plumes et les escaliers, Marlène Dietrich et Liza Minelli, Raymond Devos et les revues politiques berlinoises et soviétiques ; on y croise des travestis et des femmes dénudées, un maître de cérémonie qui vous accueille en plusieurs langues et règne sur une troupe de girls, quelques attractions, du strip-tease et une dérision bohème ; la frivolité des Folies-Bergère y est heureusement compensée, pour les amateurs de théâtre d’art, par l’ombre portée de Piscator, Karl Valentin et Brecht. Cette mythologie, que le film éponyme de Bob Fosse (1972) a certainement contribué à entretenir sinon à fonder, mêle des espaces, des types de spectacles, des aires culturelles et des époques distincts, mais qui n’ont jamais cessé de dialoguer. Le café-concert et le music-hall s’y confondent avec le cabaret proprement dit, le lieu avec la catégorie spectaculaire. Les établissements eux-mêmes ont parfois alimenté ce brouillage, qui est désormais institutionnalisé. Le Moulin-Rouge se présente comme un des plus célèbres cabarets du monde ; le plus grand serait une émission de télévision… Cabarets et music-halls appartiennent aujourd’hui à la même branche professionnelle, liée à la fois au spectacle, à la restauration et au débit de boissons.

La consommation d’alcool est bien à l’origine du cabaret : le mot, on le sait, désigne un lieu de réunion où l’on boit. À Paris, dans les années 1880, dans le Montmartre bohème, apparaît, avec Le Chat noir, une variante spectaculaire qui fait florès, le cabaret artistique. Espaces de petite dimension, initialement dépourvus de toute sorte de scène, les cabarets montmartrois se distinguent des cafés-concerts. Ces derniers, eux aussi très liés à la consommation de boissons, ont souvent de vastes salles et constituent, au tournant du siècle, les lieux de divertissement les plus répandus. On y pratique le tour de chant, généralement suivi de spectacles principalement musicaux, comme la revue satirique d’actualité chantée et accompagnée de « petites femmes » séduisantes. D’autres établissements, les bals – Moulin de la Galette, Moulin-Rouge à ses débuts – sont davantage liés à la danse, tandis que les premiers music-halls, Olympia, Folies-Bergère, Casino de Paris, pratiquent le spectacle d’attractions variées et de ballets. Dans les années 1900 – 1914, notamment grâce aux revues à grand spectacle, le music-hall empiète de plus en plus sur les cafés-concerts. Ceux-ci tendent à disparaître après 1918 lorsque triomphent les grands music-halls, vastes salles où les espaces de spectacle et de consommation sont généralement distincts. Mais les cabarets, eux, continuent d’exister de manière autonome, à Montmartre et dans d’autres quartiers. Certes, les formes musicales et spectaculaires ne cessent de dialoguer, de s’hybrider entre les deux types de lieux, et les artistes passent souvent de l’un à l’autre. Le cabaret maintient, malgré tout, sa spécificité, trouvant, à Paris ou à Bruxelles, un second âge d’or pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

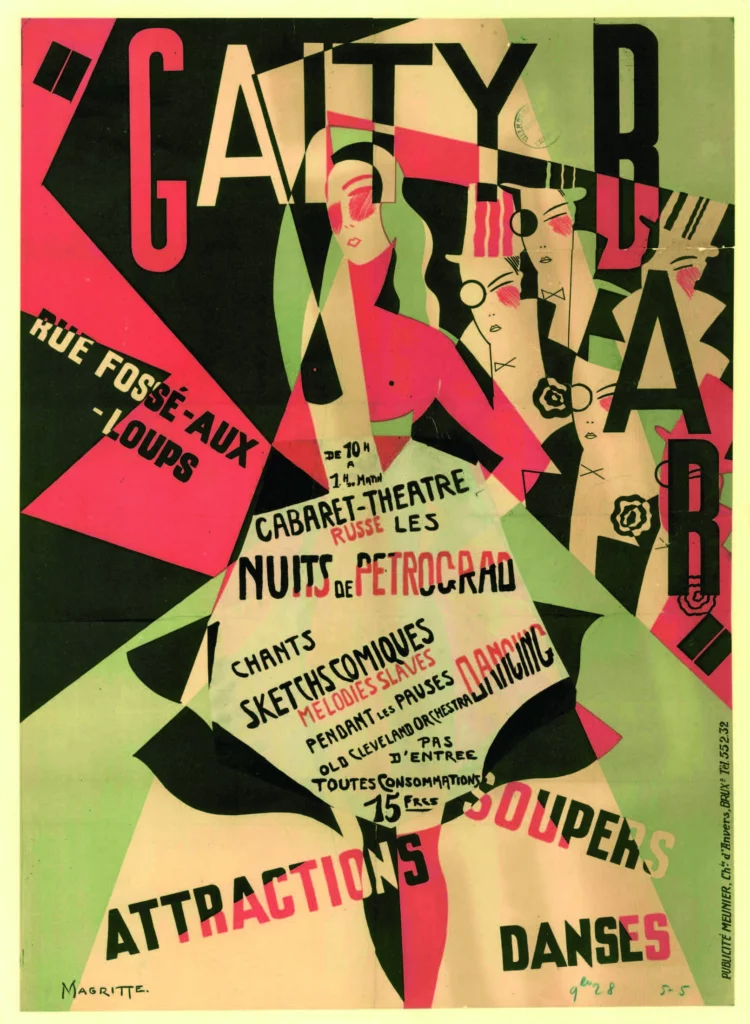

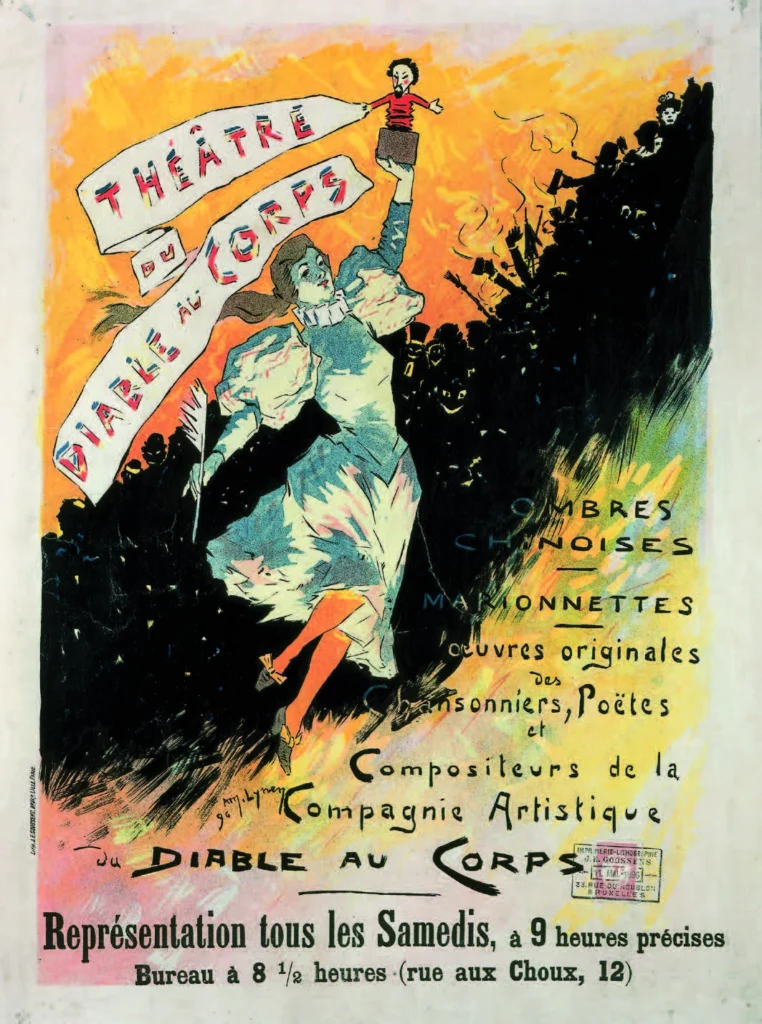

Entre-temps, il a gagné toute l’Europe et au-delà1, à la faveur de la notoriété du Chat noir ; s’inspirant souvent des traditions locales de lieux de sociabilité chantants et de variétés, il revêt fréquemment une dimension artistique et d’avant-garde. Max Reinhardt fonde ainsi, en 1901, le cabaret Bruit et Fumée (Schall und Rasch) à Berlin, où, comme dans d’autres villes d’Allemagne, le Kabarett se développera de façon remarquable des années 1910 au début des années 19302. En 1911, à Munich, ouvre Les Onze Bourreaux, auquel collabore Wedekind et dont Brecht est un spectateur assidu ; à Vienne, en 1907, La Chauve-Souris, décorée notamment par Klimt et Kokoschka, commençait ses six ans d’existence. Une autre Chauve-Souris est fondée en 1908 à Saint-Pétersbourg, par des acteurs du Théâtre d’art de Stanislavski… Futuristes, expressionnistes, dadaïstes investissent le cabaret dans plusieurs villes d’Europe, comme Zurich avec le fameux et éphémère Cabaret Voltaire de 1916. Les spectacles y prennent parfois une dimension politique, à l’instar des revues de cabaret de Friedrich Hollaender ou Marcellus Schiffer à Berlin, ou des spectacles de variétés satiriques soviétiques. L’agit-prop communiste, de la Blouse Bleue à Piscator, s’inspire fréquemment des petites formes développées dans les cabarets.

Parmi ces échanges et ces circulations, ceux qui relient Paris à Bruxelles revêtent une dimension particulière, due à la connexion naturelle entre les deux capitales. Ce sont eux que nous allons développer dans un bref parcours chronologique. Nous insisterons particulièrement sur la diversité des formes prises par les petits cabarets, sans doute les plus inventifs, et ceux où se produisent des personnalités dont certaines deviendront des vedettes de la scène et de l’écran.

Le cabaret à Paris

Jusqu’à la fin du xixe siècle, les cabarets ne sont généralement que de petits débits de boissons plus ou moins mal famés, parfois dotés, dans l’imaginaire romantique, d’une aura bohème. Certains accueillent par intermittence des « goguettes » ou des sociétés chantantes comme le Caveau, mais la présence de la chanson n’y est qu’occasionnelle. À l’inverse, les cafés-concerts, qui ont succédé aux cafés chantants des années 1840, accueillent une clientèle de plus en plus large et populaire ; ils se sont développés, et certains, comme la Scala ou l’Eldorado, ont la taille de grands théâtres. La sociabilité littéraire a depuis longtemps, en revanche, élu domicile dans les cafés. Dans les années 1880, à Montmartre, certains cabarets vont devenir le lieu de rassemblement de poètes, de musiciens et de peintres, donnant naissance à un phénomène social et artistique d’ampleur, au retentissement international. Un établissement est à l’origine de cette vogue et s’impose très vite comme un modèle dont découlera le principe du « cabaret artistique » : Le Chat noir3.

Ouvert fin 1881, Le Chat noir est la propriété d’un entrepreneur artiste, Rodolphe Salis, qui ouvre son petit cabaret de la rue Rochechouart – la salle principale fait quinze mètres carrés – aux réunions des Hydropathes, un groupe de jeunes littérateurs et artistes rassemblés depuis 1878 autour du poète Émile Goudeau, lors de séances hebdomadaires, dans des cafés du Quartier latin ; les Hydropathes y disaient et chantaient leurs vers, que l’on retrouvait publiés dans L’Hydropathe, petite revue éditée par Goudeau. Le Chat noir va donner libre cours à l’esprit fumiste, qui règne également dans le groupe des Incohérents, fondé en 1882, et dont les participants y interviennent. Montmartre, quartier d’artistes depuis déjà des années, devient ainsi un foyer d’esprit frondeur, d’esthétique ironique et décadente – certaines œuvres des Incohérents ont un aspect prédadaïste –, sur fond de sympathies anarchistes. À ces réunions de poètes, de peintres et de dessinateurs, Salis apporte des innovations décisives. Il reprend l’idée, déjà mise en œuvre au cabaret La Grande Pinte, avenue Trudaine, d’une décoration spécifique du lieu, en style Louis xiii ; Le Chat noir – qu’on reconnaît à son enseigne en tôle dessinée par Adolphe Willette – expose aussi, comme déjà le Cabaret des Assassins – bientôt nommé Lapin Agile –, des œuvres d’artistes, à commencer par Willette. Il compose également de véritables programmes, en préparant l’ordre de passage des auteurs qu’il invite à réciter ou à chanter leur œuvre (avec accompagnement au piano), et qu’il présente avec une faconde imagée et irrésistible. Salis, bonimenteur et harangueur hors pair, se pose en hôte du public qu’il n’hésite pas à malmener ; il joue remarquablement de la publicité, à travers notamment la revue Le Chat noir, lancée début 1882 et qui connaît 682 livraisons jusqu’à son extinction en 1895. Il organise également des événements, dans la veine parodique des carnavals, à l’occasion par exemple du déménagement du cabaret, devenu trop étroit : derrière Salis, en costume de préfet, précédé d’un orchestre conduit par le garde suisse qui veillait à la porte du cabaret, les garçons, vêtus en académiciens, portent en procession le grand tableau Parce domine de Willette4. Le nouveau Chat noir, ouvert en 1885 rue Victor-Massé, est installé dans un hôtel particulier de trois étages. La salle principale, où sont accrochées de nombreuses toiles et où trône le vitrail du Veau d’or signé Willette, comporte un castelet qui va devenir l’écran d’un théâtre d’ombres. Le peintre Henri Rivière y manipule des figures en zinc dont il a conçu la technique et qu’il dessine à côté d’autres artistes comme Caran d’Ache. Elles se découpent par un savant jeu de lumière sur des fonds colorés très suggestifs. Les spectacles d’ombres du Chat noir, en phase avec l’esthétique symboliste5, connaissent un immense succès et figureront désormais au cœur des programmes des séances, qui deviennent de véritables spectacles. Le cabaret promeut ainsi une génération d’artistes, auteurs de poèmes et de chansons, musiciens, parmi lesquels Alphonse Allais, Charles Cros, Théophile Steinlein, Léandre, Paul Delmet, Victor Meusy, Mac-Nab…

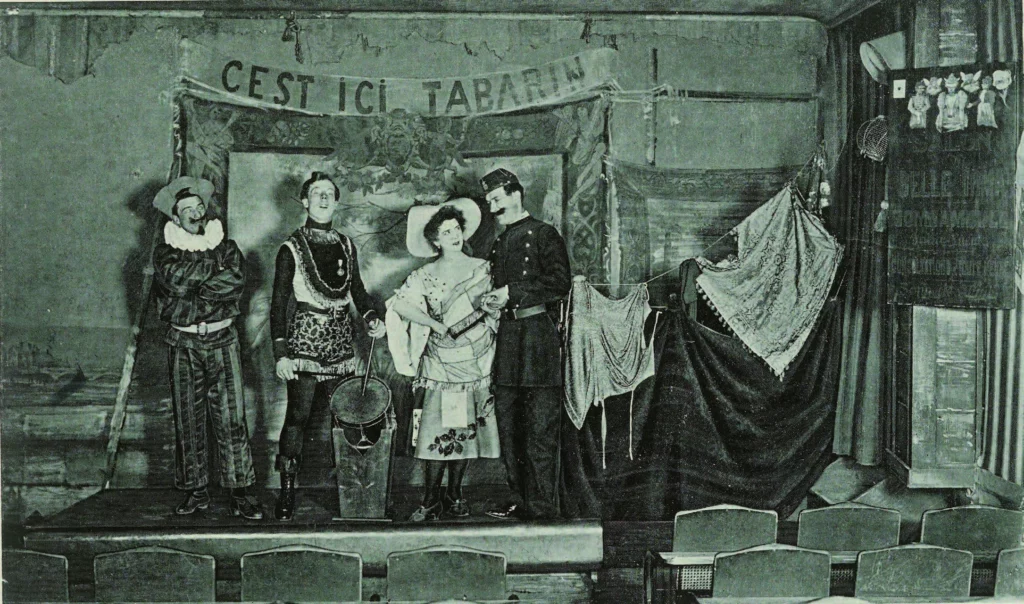

Dans la foulée et à l’imitation du Chat noir, de très nombreux « cabarets artistiques » voient le jour à Montmartre, puis en province. On a pu compter cent dix-huit cabarets en bas de la butte pour la seule période 1880 – 1905 ; ils participent d’un écosystème social, spectaculaire et médiatique qui met en jeu la presse dite « montmartroise » (à l’exemple du périodique satirique Le Rire), la presse boulevardière mainstream, mais aussi les petites revues d’avant-garde qui restent majoritairement située au Quartier latin6. Aristide Bruant, qui avait largement participé à la renommée de l’établissement de Salis, ouvre en 1885, dans le local du premier Chat noir, Le Mirliton, et lance à son tour une revue. Jules Jouy, un des auteurs les plus féconds du cabaret de Salis, ouvre à son tour Le Chien noir en 1890, tandis que Gabriel Salis, le frère de Rodolphe, accueille le public à L’Âne rouge en 1891. Un peu plus tard, en 1897, François Trombert profite de la renommée du bal des Quat-z-Arts pour ouvrir un cabaret éponyme, qui prolongera vaillamment le flambeau de la chanson chatnoiresque ; comme les précédents, l’établissement est fréquenté par les artistes de Salis. D’autres lieux déclinent davantage la dimension scénographiée du Chat noir, en proposant des expériences qu’on qualifierait sans doute aujourd’hui d’immersives : à la Taverne du Bagne, créée par l’ancien communard Maxime Lisbonne en 1885, les serveurs sont habillés en forçats ; le Cabaret du Néant arbore des squelettes et multiplie les attractions dites foraines autour de la mort ; en face, Le Ciel voisine avec L’Enfer – dont la porte figure un démon gueule ouverte. D’autres cabarets choisiront une veine plus théâtrale, comme le Divan Japonais où débute Yvette Guilbert, et qui est muni d’une scène, ou le Tréteau de Tabarin, sur le petit plateau duquel Fursy débite ses « chansons rosses ». Ledit Fursy ouvre, en 1900, sa « boîte », dédiée à la satire politique, et qui aura la vie longue, jusqu’en 1928.

Au début du xxe siècle, les « cabarets artistiques », toujours nombreux, sont désormais bien balisés dans le paysage des spectacles parisiens, mais ils se contentent généralement de dérouler les formules de leurs prédécesseurs. La Lune Rousse (1904 – 1964), par exemple, se spécialise dans les spectacles d’ombres ; elle propose, comme nombre de ses concurrents – à commencer par Fursy –, de petites revues d’actualité, où les chansonniers interviennent souvent en leur nom propre. Le terme de « chansonnier » prend du reste un sens plus restreint et s’attache désormais principalement à la satire politique, parlée et chantée, dont Fursy, Dominique Bonnaud, Lucien Boyer sont les spécialistes. Après-guerre, ils continueront leur carrière, tout en collaborant avec le music-hall, comme les chansonniers des générations suivantes, Jean Bastia ou Saint-Granier ; le cabaret de satire politique a ses salles, le Moulin de la Chanson, les Noctambules ou les Deux-Ânes – de petits théâtres, en réalité. Il voisine désormais avec d’autres établissements, les cabarets-dancings, russes puis américains – vogue du jazz oblige –, rive droite ou près de Montparnasse, où les chanteurs et les musiciens se mêlent aux clients et peuvent danser, et où se produisent des vedettes du music-hall. Joséphine Baker chante et danse à L’Abbaye de Thélème, elle accueille aussi le public, en 1927, dans son cabaret Chez Joséphine, rue Fontaine. De nombreux cabarets proposent aussi des revues, à mi-chemin entre chansonniers et music-halls.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le cabaret parisien retrouve une intense vitalité créatrice, qu’avaient seuls conservés, au début des années 1920, un Bœuf sur le toit ou le Lapin Agile toujours consacrés aux chansonniers-poètes7. Gilles Schlesser dénombre, entre 1945 et 1974, plus de deux cents créations ou réouvertures de cabarets8. La rive gauche voit notamment se multiplier les petits lieux, en particulier des caves, où s’inventent de nouvelles formes. Une bonne part d’entre eux pratiquent des spectacles théâtraux variés, au point que l’appellation « cabaret-théâtre9 » concurrence celle de « cabaret rive gauche » pour synthétiser ce mouvement, qui concerne, toujours selon Schlesser, une trentaine d’établissements majeurs, dont un tiers se trouve sur la rive droite. La première vague de créations concerne principalement des cabarets-théâtres – une formule inventée par Agnès Capri en 1938 –, à commencer par la Rose Rouge, dirigée, rue de la Harpe puis rue de Rennes, par Féral Benga. Vite très renommée internationalement, la salle propose des soirées en deux parties, la première de variétés, avec les marionnettes d’Yves Joly, un illusionniste, des chanteurs et chanteuses (Juliette Gréco, Charles Trénet, les Frères Jacques), la seconde consistant dans la représentation de pièces montées par la compagnie Grenier-Hussenot puis par Yves Robert et Jean-Denis Maclès (Ciné-Massacre ou Fantômas, par exemple). Chez Gilles et La Fontaine des Quatre Saisons adoptent un fonctionnement similaire.

À partir de 1952, les nouveaux cabarets renoncent à la soirée en deux parties et proposent des séances indistinctes, où se succèdent des types de performances variées. Les revues satiriques, les sketches et l’humour ont toujours droit de cité ; s’illustrent aussi bien dans ce registre le chansonnier Robert Rocca que le duo Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Ces lieux servent souvent de rampe de lancement pour des artistes de la chanson qui deviendront des vedettes du music-hall : Brassens, Barbara, Jean Ferrat, Nana Mouskouri… L’Écluse (1951 – 1974) s’impose comme un des hauts lieux de cette promotion de la chanson, à côté de programmes variés où la poésie d’Éluard ou d’Aragon voisine avec les sketches comiques et toutes sortes de numéros visuels. Dans les années 1970, la vogue des cabarets s’étiole, avec l’essor des variétés télévisuelles et la concurrence des cafés-théâtres.

Éros au cabaret

Si les cabarets artistiques affectent de dédaigner l’érotisme facile du music-hall, ces « usines du plaisir » où règnent « les femmes nues10 », certains établissements n’entretiennent pas moins volontiers un rapport affiché à la sexualité. Les années 1950 connaissent par exemple une vogue du strip-tease, qui affectera même des boîtes qui ont pignon sur rue : la Tomate, rue Notre-Dame-de-Lorette, que fréquente entre autres de Funès, devient à partir de 1957 une salle de strip-tease continu de trois heures de l’après-midi à minuit ; le Tabou lance un strip-tease existentialiste11. D’autres salles affichent carrément la couleur, tel le Cabaret des Naturistes, actif dans les années 1950 et sis place Pigalle, à l’emplacement de l’ancienne Abbaye de Thélème, un des cafés montmartrois où, selon un guide touristique à l’usage des messieurs de 1906, « les cocottes se rassemblent12 ». À la fin du xixe siècle, certains établissements montmartrois pratiquent un érotisme qui se veut raffiné, celui par exemple des Chansons sensuelles de Gaston Habrekorn, au Divan Japonais – un des lieux où l’on peut voir les premiers « déshabillés » avec le Coucher d’Yvette, en 1894 – que le poète-directeur déclame devant d’évocateurs tableaux vivants appelés « poses sensuelles13 ». Quant aux bals d’artistes, ils peuvent être l’occasion de montrer des modèles féminins intégralement nus, comme celui des Quat’z’arts de 1893 qui fait scandale à l’Élysée-Montmartre. C’est encore un prétexte artistique que brandit, dans les années 1960, Alain Bernardin au Crazy Horse, habillant les danseuses nues de motifs lumineux inspirés par l’op art et le pop art14. Les cabarets de l’entre-deux-guerres n’ont pas forcément ces enjolivements, et quelques-uns agrémentent leurs revues miniatures de divertissements qui n’ont rien à envier au music-hall : ainsi, le Théâtre de l’Abri – un caveau de chansonniers montmartrois – propose au spectateur de reconnaître les seins nus d’inter-prètes de L’Art… vu… nu15, et l’on peut voir des « beautés nues » au Cabaret des nudistes – autrefois Cabaret des décadents – dès 1932. L’affichage artiste n’est parfois qu’un mince alibi bohème.