« La vérité se trouve au commencement » conviction souvent reprise que l’abus d’usage n’a pourtant pas galvaudée. Et pour le spectateur français, l’identité de Bondy reste inscrite dans Terre étrangère de Schnitzler, le spectacle de ses débuts parisiens. Depuis, il n’a pas cessé de varier cette image sans jamais la démentir. Oui, au coeur de son territoire, Bondy, je l’ai découvert ce soir-là. Sans désir de fuite, ni agressivité programmée, Bondy parvenait alors à exalter le théâtre comme art où la vie se laisse explorer dans sa matière même. Sans qu’il se confonde pour autant avec elle. Si, pour Brook, le théâtre c’est de la vie concentrée, pour Bondy c’est de la vie accentuée.

Il déteste tout autant l’excès d’énergie que le murmure, tous deux simulacres de la vérité sur scène. Pour Bondy, l’accent, s’il parvient à être juste, ne place le jeu ni en deçà, ni au-delà du quotidien. Il l’intensifie.

Dans Terre étrangère d’abord et ailleurs ensuite, Bondy fait affleurer les sentiments dans leur pertinence théâtrale, tisse le réseau qui les réunit sans viser pour autant le minimal. L’enjeu consiste ici à faire respirer les caractères dans des espaces vastes, à les mettre à l’épreuve du volume et de la scène dilatée.

Comment ne pas sacrifier la précision du sentiment dans le contexte de l’étendue extrême ? Comment parvenir là à l’intime et fuir l’intimisme – voilà le dilemme !

Bondy, dans la compagnie de ses scénographes Erich Wonder ou Richard Peduzzi – se présente comme un dépensier d’espace scénique, démolisseur de cloisons et fervent du grand angle. Il aime dégager des panoramas sur l’intérieur des êtres, des vues plongeantes sur les ébats des affects et des perspectives à vol d’oiseau sur la confusion des sentiments. Pour Bondy, le dedans de l’homme est un paysage. À explorer sans honte ni pudeur excessive.

Dans une réponse symptomatique, Bondy avoue avoir découvert, grâce à l’opéra, l’attrait de « la grande forme»¹. Le genre lyrique l’incite donc à s’ouvrir et s’épanouir, mais jamais au prix d’un abandon de la toujours indispensable vérité individuelle. Cela explique l’exigence du grand intérieur où les êtres et les forces sociales se contredisent ou s’épousent sur fond d’indéfectible réciprocité. Cette tension anime le théâtre de Schnitzler et de Botho Strauss, tension que personne d’autre ne parvient à mieux capter que Bondy.

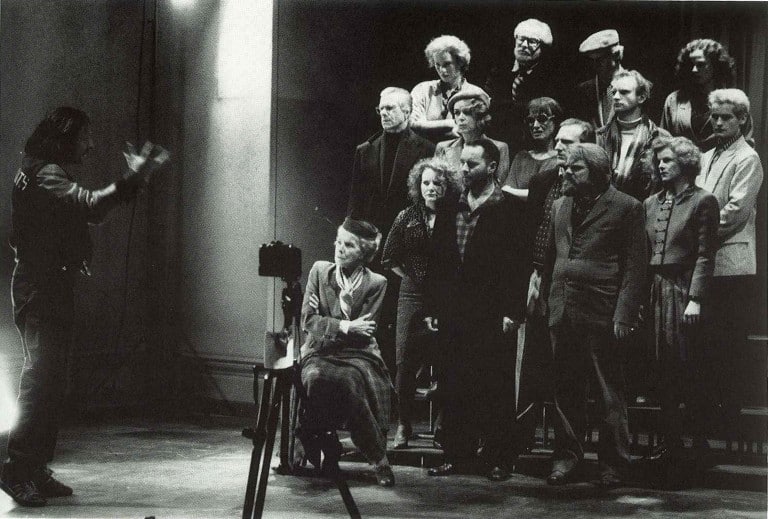

Pour lui, la scène est un lieu du soi aussi bien que de l’histoire. Le grand intérieur, Bondy l’assimile à une exposition du subjectif élevé à l’échelle d’un mécanisme du siècle. Dans Le Chœur final, ne met-il pas en scène justement « le café Deutschland », de même que dans Terre étrangère « l’ hôtel Empire » ?

La ronde des êtres

Le théâtre de Bondy, tel qu’il se dessine aujourd’hui, trouve sa motivation dans le canevas des paroles dont il surprend le dessin et suit le mouvement.Théâtre à l’écoute du texte auquel il se fie autant qu’il s’en méfie. Bondy croit au pouvoir des mots et à leur maniement subtil. « La langue est une expérience physique, précise-t-il. Un acteur ne pourra jamais exprimer entièrement son émotion dans une langue qui n’est pas la sienne. Je crois de moins en moins aux acteurs qui apprennent une seconde langue pour pouvoir jouer dans cette langue. Il faut faire du théâtre dans la langue dans laquelle on rêve. Et cela me semble vrai pour les acteurs aussi bien que pour les metteurs en scène. »²

Bondy se réclame de la littérature qui le nourrit, l’inspire, l’habite. Elle lui a fait découvrir les plaisirs de la lecture avisée et surtout lui a révélé les pouvoirs du littéraire dans l’exercice du travail. Aux acteurs, il raconte des fragments de nouvelles, des esquisses romanesques, des ébauches de biographies fictives. Comme si la pièce à monter charriait des pans de littérature aussi bien réelle qu’imaginaire. Littérature faite chair car Bondy exècre la surenchère citationnelle. Son théâtre s’avère moins à l’aise dans la confrontation avec le texte classique canonique et ses types. Mais, si Molière l’étouffe, Marivaux le libère, et si Mozart l’inspire, Monteverdi le crispe. Au carrefour, Shakespeare qu’il ose rarement toucher. L’art de Bondy s’épanouit dans le contexte d’une relation familière à des êtres ni trop étrangers, ni trop massifs. Des êtres qui lui laissent suffisamment d’air pour respirer car ce qu’il cherche au théâtre, c’est justement la bonne circulation de la colonne d’air et le rythme cardiaque le plus approprié à chacun. Bondy souhaite assurer aux acteurs aussi bien qu’aux personnages une parfaite conduite biologique. Ne dit-il pas que c’est « le traitement juste de l’énergie qui assure le passage correct, sur la scène, du passé au présent » ? ³ Bondy aime lire les corps, non pas des corps théâtralement traités, mais des corps quotidiens chargés d’aveux : « Par exemple, remarque-t-il, on voit marcher quelqu’un dans la rue et on se dit : à la manière dont il se tient, et que j’ai déjà vue, que je connais, il doit se raconter telle ou telle chose. j’aimerais, au théâtre, provoquer chez les spectateurs ce genre de réflexion.»⁴ Ailleurs, « à l’opéra, (…) avoue Bondy, je suis toujours fasciné par ce que l’on peut inventer juste grâce à des gestes ou des postures ».⁵

Il cultive la précision du contour, la plasticité du geste, la forme de l’être en raison même de tout ce qu’elle révèle sur l’être… Témoignages malgré lui…

Sans jamais les rendre trop précis, Bondy inscrit les personnages dans une véritable tapisserie scénique. Avec des diagonales surprenantes, des cercles jamais à même de se constituer, des relations frontales d’une netteté extrême… Tout en évitant la beauté trop explicite des trajets, Bondy joue avec eux afin de construire une topographie secrète du plateau et une trame à peine visible.

« Le metteur en scène dont je rêve, dit-il, est invisible et présent. Comme dans un tableau où l’on ne doit pas voir le crayon qui a esquissé l’ensemble, sur la scène, on doit voir le spectacle et non le travail de fabrication. Il n’y a plus de place pour le brouillon. Sur la scène, il faut que la vie soit entièrement détachée du metteur en scène pour que ça devienne vraiment de la vie.»⁶ C’est une vie où les destins se nouent et les personnages ne disposent que d’une liberté limitée. Ils restent ensemble. La solitude n’est jamais ici monologale. Elle surgit du choeur. De la ronde des êtres. Ronde que la fable relie, anime et agite. Puisque ici le but consiste non seulement à articuler un récit, mais aussi à l’inscrire dans un ordre musical. D’ailleurs, dans toutes ses références à Tchekhov, Bondy rend hommage à sa musicalité car le théâtre lui apparaît comme un art où la justesse des sentiments doit toujours s’accompagner de la précision du traitement contrapunctique. C’est seulement ainsi que les voix parviennent à se reconnaître et les identités à s’affirmer. La musicalité est source de clarté.

Puiser à l’intérieur

Bondy réhabilite la catégorie de l’artiste sans mauvaise conscience ni insatiable désir de combat. Il ne se place jamais dans un dehors critique ou agressif, il se consacre à l’exploitation constamment renouvelée des ressources du dedans car il se réclame de cette idée de la Renaissance pour laquelle « le théâtre est le monde ».⁷ Voilà pourquoi son programme se concentre en une phrase : « puiser à l’intérieur ».⁸ Intérieur du théâtre, de l’art. La filiation avec Chéreau vient de là, aussi bien que de leur goût également partagé pour l’artiste prodige qui ne se résigne pas à franchir le seuil de l’âge adulte. Il n’entend pas sacrifier sa jeunesse…

Il y a chez Bondy une confiance absolue faite à l’art et il se délecte à bouger dans son champ, en procédant à de savantes permutations circulaires. Son goût le conduit à alterner le théâtre et l’opéra, à toucher au cinéma, à s’essayer à l’écrit… chaque fois sur fond de plaisir et d’excitation, de fièvre extrême et de chutes passagères. Il lutte avec le temps et personne ne se livre plus que lui à l’instant car, pour lui, « la vérité est là où il se trouve ». La vie le grise et le théâtre l’enivre. Séduit par l’art, Bondy, pareil à un Don Juan, s’avoue chaque fois prêt à recommencer au nom d’un plaisir autant que d’une insatisfaction jamais assouvie.

L’originalité de Bondy vient de cet accord, de cet accommodement avec les pouvoirs de l’art. Accommodement oscar wildien… où ce qui compte tient d’une liberté ludique épanouie dans l’expérience de la surface toujours sceptique à l’égard des profondeurs fausses ou suspectes. Faisant de la grâce et de la légèreté ses vertus cardinales, Bondy évite le poids du mythologique aussi bien que les certitudes du politique. Les origines et l’avenir : voilà ce à quoi il se dérobe. La passion de l’immédiateté habite son théâtre.

« Brilller, scintiller et mourir » disait Genet dans une phrase que Bondy pourrait contresigner. Il y a dans ce théâtre « intelligent » un acharnement d’Européen. Un entêtement d’artiste occidental réfractaire à tout appel lancé en direction d’une extraterritorialité culturelle. Pour quelqu’un comme lui, s’il y a des solutions à chercher, c’est des réserves de l’Europe qu’elles doivent surgir et nullement d’une évasion orientale ou d’une découverte africaine. Le pari consiste à « atteindre la grâce avec nos moyens occidentaux à nous ».⁹ De nouveau, il s’agit de puiser à l’intérieur. Cette fois-ci, celui des frontières de l’Europe. À jamais, Bondy fera de l’intérieur sa première ressource. Intérieur des êtres, intérieur du théâtre, intérieur de l’Europe. Le grand intérieur.

L’autonomie du théâtre

Bondy l’admet : « la pensée politique m’est étrangère » , dit-il.¹⁰ Il ne fait pas de sa position un combat, mais un constat. Ni programme, ni invalidité : une reconnaissance de soi, simplement. Chez lui, sans perspective ou utopie de rechange, le théâtre se légitime par lui-même. Il ne cherche pas secours ailleurs. De là vient sans doute sa mélancolie et son bonheur… toutes deux vertus de cette intelligence des auteurs dans lesquels il se reconnaît : Schnitzler, Tchekhov, Fitzgerald, Strauss…

Par ailleurs, Bondy rejette toute pénétration intempestive de l’actuel dans son théâtre. Il exalte le présent de l’acte, mais exècre l’actualité de l’insert. Tel Ibsen qui déclarait n’avoir pas écrit Maison de poupée au nom d’un programme d’émancipation féministe, mais uniquement pour « peindre l’âme humaine»¹¹, Bondy, lui aussi, accorde au théâtre le statut d’un médiateur entre le présent et l’être. Non point un lieu d’enregistrement. Plutôt un lieu de refuge. Contre la précipitation propre aux médias ou la laideur érigée en vertu par certains metteurs en scène allemands. Opposé à « ce qui est grossier, bruyant et choquant»¹², ce théâtre toujours léger et souvent en état de grâce, réclame le droit d’être à part. Lyrique parce que légèrement désuet, sentimental parce que confiant dans l’affectivité, un théâtre qui fait de la musique son horizon et de Mozart son patron.

1. Puiser à l’intérieur du théâtre in L’Art du théâtre, Actes Sud/Théâtre national de Chaillot, n°2/3, 1985-1986, p. 50.

2. Mettre en scène dans la langue dans laquelle on rêve, in Art Press, numéro spécial Théâtre, p. 141.

3. Idem, p. 139.

4. Obsession fin de siècle, in Le Monde, 4 mars 93.

5. Ainsi dit Luc Bondy, in Libération, 15 mars 93.

6. Mettre en scène dans la langue dans laquelle on rêve, op. cit.

7. ldem, p. 140.

8. Puiser à l’intérieur du théâtre, op . cit.

9. In L’Écho, 4 février 93.

10. In Le Monde, op. cit.

11. Cité dans le livre consacré à John Gabriel Borkman, éd. Solin / Odéon-Théâtre de l'Europe, 1993.

12. Puiser à l’intérieur du théâtre, op . cit