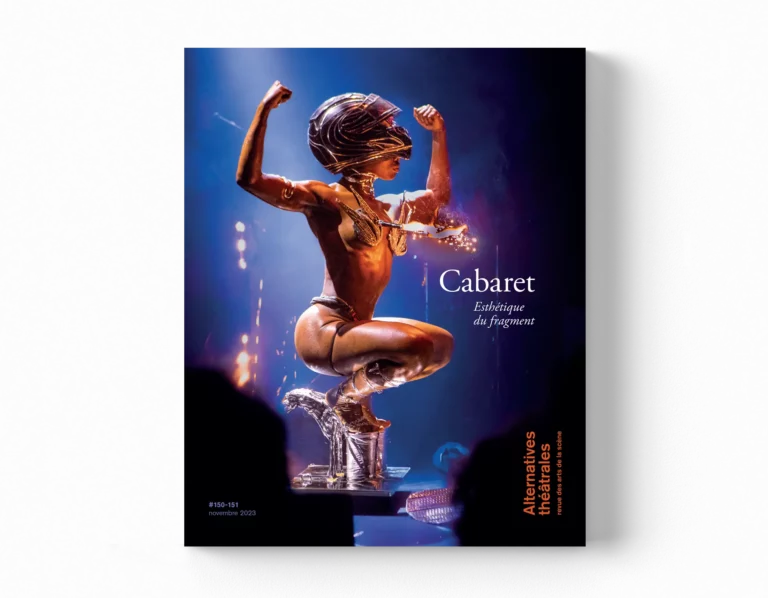

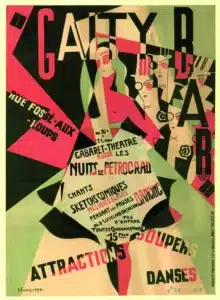

Qu’est-ce que la « revue » ? Ce terme désigne un genre théâtral alliant danse, comédie et musique : la revue dite de music-hall ou de cabaret est un spectacle complet faisant la satire de personnages réels ou fictionnels. Sa dramaturgie ne repose pas sur une narration ou une intrigue suivie, mais davantage sur un thème général à partir duquel se déploie une série de numéros.

En France, la figure féminine se trouve au cœur du concept de « revue » depuis la fin du XIXe siècle sous l’impulsion d’Édouard Marchand, alors directeur artistique des Folies- Bergère. La nudité féminine devient alors un motif récurrent de la revue, soit davantage une forme esthétique qu’un sujet dont les numéros traiteraient. Nous nous sommes ainsi entretenues avec plusieurs artistes de revue ou de disciplines associées à la revue afin d’offrir un regard sur les coulisses d’un genre amplement fantasmé. Ces entretiens répondent à trois axes de réflexion majeurs : ce qui a amené ces artistes vers la revue, la manière dont leur créativité s’exprime dans un univers aussi codifié, et enfin le rapport au corps et/ou à la nudité forgé par leur art.

Comment êtes-vous tombé·e dans l’univers de la revue de cabaret ?

JC Enfant, j’ai fait du théâtre sans penser à la danse. Étudiante, je me suis formée pour devenir ingénieure en génie civil à Jussieu et j’ai pratiqué la capoeira. Lors d’un voyage au Brésil, je me suis accidentellement retrouvée à travailler pour une boîte de strip-tease et j’ai réalisé que j’appréciais à la fois de danser sur scène pour un public et de me dénuder, autant que regarder le corps féminin que je trouve très beau et esthétique. Ainsi est née ma passion pour la danse : j’ai découvert et pratiqué la samba, les danses latines, les défilés de rue… De retour à Paris, j’ai repris des études en ethnologie tout en travaillant en tant qu’effeuilleuse pour gagner ma vie. L’effeuillage fut une révélation : j’aime captiver le regard du public par le corps et le mouvement, même celui des plus réfractaires, afin de les faire entrer dans le spectacle. Je me suis alors formée en danse classique pour acquérir la technique et les ressources qui permettent de comprendre et réaliser les mouvements sans forcer sur la souplesse.

MJ Je ne suis pas artiste de cabaret et n’ai pas pratiqué la pole dance dans le contexte du strip-tease : sans appartenir à cette culture, je m’inspire de certains de ses codes pour explorer et questionner les normes corporelles. J’ai découvert la pole à 15 ans sur Youtube en regardant les vidéos de championnes australiennes et j’ai été marqué par la technique de Felix Cane : l’impression d’être en lévitation et la dimension sculpturale du corps sont des choses qui m’ont fasciné, car le regard ne comprend pas bien ce qui se passe physiquement, il y a quelque chose d’énigmatique. Les performances de femmes me touchaient par leur double puissance athlétique et subversive, car elles subissaient davantage de jugement que les hommes, alors peu nombreux. À 18 ans je suis venu à Paris pour poursuivre des études de théâtre et prendre des cours de pole : je n’ai continué que la pole. Après avoir vu une vidéo inspirante de ma professeure, j’ai décidé de me former afin de devenir professeur de pole. Au-delà de l’enseignement, j’ai surtout voulu me professionnaliser.

SA J’ai reçu ma formation de danseuse dans une école qui ne se préoccupait pas de notre orientation professionnelle, uniquement centrée sur la danse contemporaine. La revue y était dénigrée et je la percevais comme un échec. Après l’école, l’urgence était de trouver du travail et cela s’est avéré impossible dans la danse contemporaine. J’ai donc obtenu un contrat de cirque au Palais des Sports de Nancy pour la revue À la folie revue créée par Nathalie Tournaire. J’étais pétrifiée, car c’était ma toute première expérience professionnelle et je ne connaissais rien à ce monde très codifié. Tout relevait d’un savoir- faire qui m’était étranger : le port du string, les résilles, les faux-cils, le maquillage, la coiffure… Mais aussi le fait de danser en talons dans le sable, le fonctionnement chorégraphique quasi militaire par systèmes et formations pour lequel il faut déclencher des automatismes… Puis j’ai eu un contrat au Cirque d’Hiver à Liège et un autre pour la revue Crazy Chic en Slovénie où j’ai dansé mon premier numéro topless. En travaillant, j’ai réalisé que cet univers me plaisait, que j’adorais danser sur une scène de cabaret.

TL Je suis danseuse de formation classique et contemporaine, mais je n’ai pas la bonne morphologie pour travailler dans le monde du ballet. Les options sont limitées pour les danseuses de grande taille comme moi. J’ai découvert le cabaret et surtout la culture française du cabaret, car mon compagnon de l’époque était danseur au Moulin-Rouge. J’ai réalisé que les danseuses de revue venaient presque toutes de la danse classique, mais avec une morphologie différente des standards du ballet. Pour être une bonne danseuse de cabaret, il faut être entraînée à la technique classique car, au-delà de la souplesse, on demande au corps des ressources similaires.

Après avoir travaillé pour un contrat commercial à Dubaï, une amie danseuse au Paradis latin m’a dit qu’ils recherchaient une danseuse de grande taille avec une solide formation classique : exactement moi. J’ai donc été recrutée pour être showgirl et je me suis sentie à l’aise dans l’univers de la revue, car il y a une véritable culture, une histoire, le corps y est sublimé et non sexualisé.

BSB J’ai grandi dans une paroisse noire américaine, très charismatique où la musique et le chant ont une importance primordiale. J’ai aussi une famille musicienne : mon père était meneur d’un groupe de chanteurs, mon oncle était meneur d’une chorale de musique classique et sacrée, mon oncle par alliance était musicien jazz. J’ai donc été inspiré par la musique et l’art dès mon plus jeune âge. Je me suis formé au théâtre à la Baltimore School for the Arts, mais j’étais curieux de toutes les autres disciplines que l’on y enseignait : la musique, la danse… Suite à cela, j’ai passé mes premières auditions à Broadway et j’ai été repéré par Jérôme Savary, directeur de l’Opéra-Comique, pour travailler dans le spectacle À la recherche de Joséphine Baker en 2006. C’est ainsi que je suis venu à Paris. J’y ai fait la rencontre de Gentry de Paris, une artiste pionnière du burlesque et je suis devenu chorégraphe pour sa revue au Casino de Paris. Grâce à elle, j’ai découvert la magie du cabaret, et j’ai travaillé avec des personnalités comme Dita Von Teese et Ali Mahdavi. Par la suite, je suis devenu le premier MC (maître de cérémonie) noir du Crazy Horse.

OC Je me suis formée en chant et en danse, et c’est par hasard que j’ai découvert la revue : pendant des vacances, j’ai rencontré la chanteuse meneuse de À la folie revue créée par Nathalie Tournaire, travaillant au cabaret le K à Reims. Elle m’a donné envie, mais je ne connaissais pas ce monde et ses codes. J’ai accepté un premier contrat à Nancy pour une revue dans le cadre du festival Sedu’ cirque. C’était la première fois que je dansais en talons dans du sable, que j’ai porté une gabrielle à plumes… J’ai alors découvert le music-hall, dont les codes, la terminologie et les techniques se transmettent selon une tradition orale, des anciennes vers les nouvelles. Il n’y avait pas de formation : on apprenait en travaillant sous l’aile des plus expérimentées, ce que j’ai adoré. Puis, j’ai travaillé une semaine en Roumanie pour un spectacle de music-hall de nouveau avec À la folie revue où j’ai fait mon premier cancan. Sous l’impulsion de Nathalie Tournaire, je suis devenue meneuse au cabaret de Reims, donc chanteuse soliste. J’ai appris à chanter en dansant ainsi, en travaillant dans le music-hall et j’ai développé mes propres techniques.