Ta première pièce, Hippocampe (créée au Varia à Bruxelles en mai 2023), est un spectacle de cabaret pensé pour des scènes de théâtre. Tu as étudié le jeu à l’insas. Pourquoi t’es-tu tournée vers le cabaret ?

Le cabaret m’a offert un espace de liberté qui n’existait pas à l’insas, où j’étais toujours assignée à des rôles de garçons. Le travestissement n’était pas du tout enseigné ni même reconnu comme une forme légitime, et les profs ne parlaient pas de drag. C’est moi qui l’ai amené en dernière année pour l’exercice de carte blanche, mais je me suis aperçue en le faisant que j’avais déjà touché à beaucoup de ses pratiques à l’école : chant, danse, playback, maquillage, mais sans jamais conscientiser que, mises ensemble, elles formaient les pratiques des drag-queens. L’insas, comme le reste de la société, est gangrénée de transphobie et d’homophobie, alors qu’au cabaret j’ai pu être moi en tant que personne trans. J’ai pu enfin tester des longues robes, magnifiques, théâtrales, alors qu’à l’école, ce n’était pas bien vu ; on parlait de travestissement, ce n’était pas fêté. Mais au cabaret, j’étais fêtée. Tout cela a eu un effet guérisseur très puissant pour moi.

Au cabaret, j’ai aussi découvert une autre manière d’aborder la scène : par exemple, l’erreur y est beaucoup plus autorisée, car on joue sur le moment. Évidemment, on répète les numéros, mais il y a moins de moyens et on doit aller très vite, et donc tout se crée véritablement dans l’instant avec les spectateurices. Il faut savoir improviser, réajuster, travailler avec les problèmes techniques, tout ça collait plus avec ma manière de me faire plaisir sur scène.

Paradoxalement, j’ai enfin réellement trouvé ma place dans l’insas quand j’y ai amené le cabaret : les autres ont compris ce que je voulais faire et que mon travail était intéressant, et certain·es ont voulu s’y frotter aussi, séduit·es par cette liberté.

Ton parcours dans le cabaret s’est profondément transformé quand tu as commencé à participer à une troupe de cabaret queer et trans, Not Allowed/ Glitter Time. Peux-tu nous en dire plus sur ce cabaret et sur ce que cette expérience t’a apporté ?

Not Allowed était une proposition amenée par Blanket la Goulue, une drag-queen bruxelloise. On venait de se rencontrer, on voulait faire du drag et on s’est constitué un petit groupe. À peu près au même moment, la pandémie a éclaté, avec l’interdiction de performer. On s’est dit : on va le faire quand même. On a performé dans différents squats de Bruxelles toutes les semaines pendant un an, et le groupe a grandi jusqu’à ce qu’on soit treize. Ça a beaucoup plu, on avait des dates toutes les semaines. Quand les salles ont réouvert, on a performé au festival Esperanzah ! et à La Bellone, on est passé·es du squat aux institutions. On s’est séparé·es après un an et demi, car nos parcours personnels ont aussi grandi.

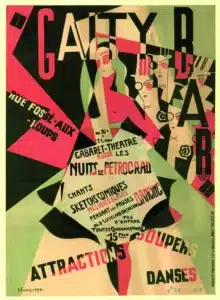

Quand on a créé Not Allowed, il n’y avait pas de soirée drag underground à Bruxelles. Après, elles ont explosé, avec par exemple Queeriosity, un laboratoire de propositions ; PlayBack, qui organise des soirées drag dans des bars hétéros pour aller à la rencontre d’un public qui ne nous connaîtrait pas et créer des ponts ; Crash Test au Boxon ; les soirées drag à The Agenda, etc. Pour lutter contre la surreprésentation des blanc·hes, un collectif de drag de personnes racisées s’est constitué, les Peaux de Minuit. C’est bien, mais pourquoi est-ce que ça ne peut se mettre en place que maintenant ? Et pourquoi y a‑t-il si peu de personnes racisées qui font du drag ?

Ce succès grandissant des soirées drag est dû en partie à l’émission « RuPaul’s Drag Race », grâce à laquelle les gens ont de plus en plus une image positive du drag plutôt que de mauvais fantasmes : on y voit des artistes qui bossent et qui doivent savoir faire plein de choses. C’est une première représentation mainstream qui vient casser les préjugés. Le drag arrive dans les institutions et c’est beau ; j’espère que le cabaret va de plus en plus être reconnu comme une discipline (comme la danse, le théâtre ou le cirque) avec des subventions, un statut particulier et des contrats pour qu’on puisse être payé·es correctement.