Comment élargir le recrutement des lieux de formation aux métiers de la scène et du plateau, sans pour autant tomber dans les travers et effets pervers d’une politique volontariste ?

C’est bien tout le débat entre « discrimination positive » et « égalité des chances ». À L’École de la Comédie, nous avons choisi la seconde option. Vous vous demandez quelle est la différence ? La discrimination positive aurait pu consister par exemple dans le fait de réserver un quota de places dans chaque promotion de l’École pour des jeunes issus de la diversité ; de passer les promotions de 10 à 12 élèves par exemple pour y intégrer un garçon et une fille issus de la diversité. Cela aurait impliqué de travailler sur un principe de concours parallèle.

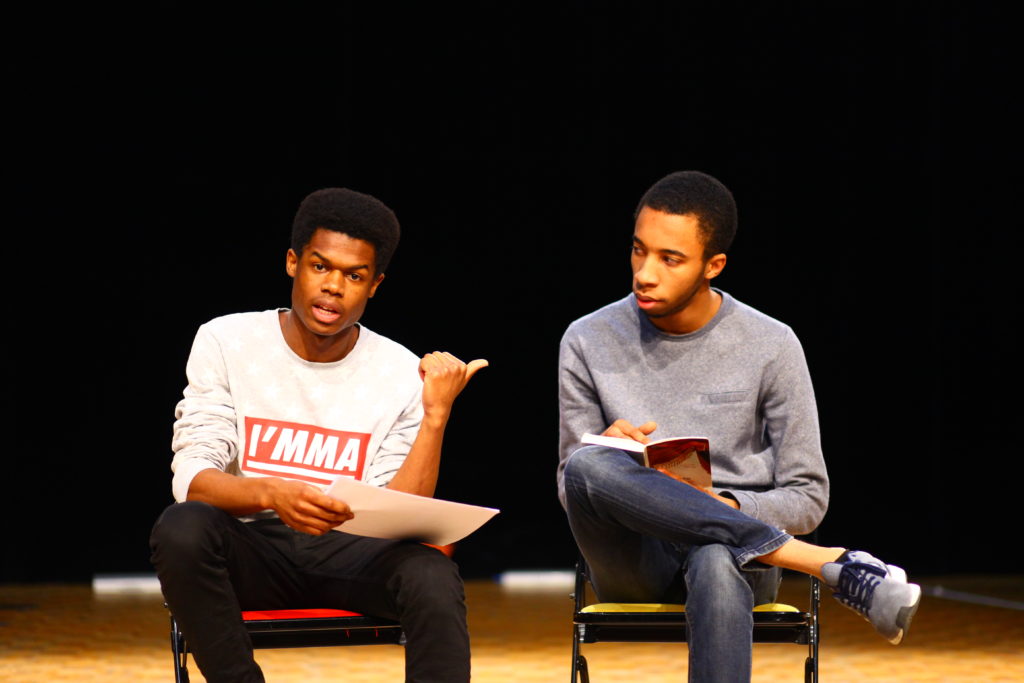

Nous n’avons pas choisi cette voie car l’une des premières questions qui nous préoccupent est de travailler sur le fort sentiment d’illégitimité qui perdure chez les jeunes issus de la diversité pendant leur scolarité. Ce sentiment est très fort. Plus vous venez d’un milieu populaire, plus le sentiment d’illégitimité est puissant. Au cours des trois années de leur scolarité, les élèves vont devoir apprendre à s’en affranchir. Nous n’avons pas souhaité faire de la discrimination positive car nous voulions que les jeunes qui intègrent notre école aient la très nette sensation d’avoir réussi le même concours que leurs camarades, d’avoir été pleinement choisis et désirés comme les autres. Nous avons donc privilégié la voie de l’égalité des chances — par le biais d’une classe préparatoire intégrée. Celle-ci consiste à essayer de transmettre les outils artistiques, culturels et intellectuels aux jeunes issus de la diversité sociale et géographique. Les élèves de cette classe sont choisis sur critères sociaux et non sur la couleur de leur peau. Nous les préparons aux concours ultra-sélectifs des Écoles supérieures d’Art dramatique. Pour moi, c’est la voie sur laquelle nous devons nous concentrer. Il faut donner à ces jeunes gens les moyens de l’égalité sans leur donner la sensation qu’ils ont doublé les autres ; ce qui créerait un malaise. C’est pour moi un levier essentiel. Il faut agir en premier lieu sur l’inégalité sociale dont la couleur de peau peut apparaître comme un marqueur.

Quels sont, selon vous, les leviers par lesquels est susceptible de s’opérer la promotion d’artistes issus de cultures minorées ?

La S.A.C.D. observe et mesure depuis quelques années la parité dans les programmations des institutions publiques. On pourrait imaginer qu’elle s’intéresse également à la question des artistes non blancs. Cela se heurte à un tabou lié aux statistiques ethniques interdites en France depuis le sinistre épisode de la collaboration sous le gouvernement de Vichy. Vu de l’étranger et notamment des États-Unis, c’est parfaitement incompréhensible. Comment prétendre mesurer les inégalités si on est en incapacité de faire des statistiques ? Je pense pour ma part qu’une action de politique publique incitative pourrait permettre d’aller vers plus d’égalité réelle.

Le risque n’est-il pas grand d’alimenter une nouvelle forme de stigmatisation inversée ou de fragiliser certaines propositions artistiques en leur donnant un excès de visibilité ?

Il est clair qu’il y a là un risque non négligeable, d’où l’importance pour les institutions publiques de ne pas être sur des enjeux de communication et d’affichage, mais bel et bien sur une politique de fond. Cette dernière doit d’abord consister à aider, repérer, accueillir ces artistes dans les écoles, pour ce qui est de la formation. Elle doit ensuite accompagner ses jeunes artistes dans leur insertion professionnelle. Mais un certain nombre d’artistes déjà présents sur le marché du travail reste insuffisamment connu des metteurs en scène. C’est vraiment regrettable. Il y a un gros travail à faire pour donner également plus de visibilité à ces artistes.

Comment éviter les effets de réception malencontreux tels que ceux produits par un spectacle comme Exhibit B de Brett Bailey en 2014, qui a poussé certains groupes mobilisés à demander l’annulation du spectacle auprès des pouvoirs publics, à l’instar de ce qui s’est passé au Barbacan de Londres ?

L’hystérisation qui a eu lieu autour du spectacle Exhibit B était selon moi liée à un ras-le-bol général. Pour calmer le jeu, il faudrait que les associations et les militants aient la sensation qu’une démarche sincère marque d’abord une prise en considération, puis une réelle évolution des questions sur la diversité. Il faut poser des actes forts et oser les poser de façon assez visible. Cela doit émaner des directeurs d’institutions. Il est particulièrement regrettable que cette polémique ait eu lieu au T.G.P., dont Jean Bellorini assure la direction alors qu’il est précisément un metteur en scène qui a coutume d’employer des acteurs de couleur (c’était encore le cas sur ses Frères Karamazov). Il est pour le coup dans une démarche très active, mais sa discrétion n’a pas rendu cette conviction-là suffisamment visible. Par ailleurs, je dois dire que je trouve toujours triste et dommageable de voir des groupes défendant l’égalité réelle, se lancer dans une démarche de censure vis à vis d’autres artistes.

Qu’en est-il de la diversité culturelle dans le recrutement, non plus seulement des artistes dont les institutions théâtrales sont supposées faire la promotion, mais des équipes administratives, techniques et artistiques des théâtres ou des lieux de spectacle ?

Les directeurs d’institution doivent avoir à cœur de diversifier aussi leurs équipes dans leur recrutement. Ce sont des signes forts envoyés aux populations et des exemples de réussite qui génèrent de l’espoir et de la fierté. Les théâtres publics mènent un travail considérable de sensibilisation artistique tout au long de l’année en mettant en place des ateliers en milieu scolaire ou en milieu associatif. Quand ils repèrent des jeunes gens qui ont un intérêt, une curiosité, il faut se débrouiller pour ne pas faire d’orphelins. Nous devons offrir à ce public la possibilité de s’intéresser à nos métiers qui restent souvent trop méconnus. De ce point de vue-là, il y a aussi un réel problème. On ne sait pas comment accéder à nos métiers. Les conseillers d’orientation en milieu scolaire ne connaissent pas les voies pour y accéder. Il pourrait y avoir un rapprochement entre le Ministère de la Culture et de l’Éducation nationale pour rendre concret et possible le fait de travailler dans ces branches. L’autre barrière est sociale. Plus on est issu d’un milieu populaire, moins on a le désir d’embrasser une carrière dans un milieu artistique, jugée trop fragile et trop incertaine. Alors que paradoxalement, les métiers de la technique proches du plateau sont plutôt bien rémunérés et tout à fait passionnants. Ils pourraient offrir un débouché intéressant aux jeunes gens qui souhaitent se rapprocher de l’artistique sans pour autant devenir comédiens par exemple.

Pourquoi les salles de spectacles sont-elles si homogènes sur le plan ethnique ? Comment diversifier aussi les spectateurs ?

On pense bien entendu aux analyses de Pierre Bourdieu sur la reproduction, qui restent toujours d’actualité… Pourquoi les enfants d’enseignants sont-ils statistiquement les meilleurs élèves ? Pourquoi l’Éducation nationale est-elle actuellement en panne sur l’ascenseur social et aggrave-t-elle les inégalités ? Pourquoi les établissements publics se ghettoïsent-ils de plus en plus ? Pourquoi l’enseignement privé gagne-t-il du terrain face à l’enseignement public ? C’est un débat de société bien plus large qui dépasse les problématiques des seuls gens de théâtre. Ce qu’on peut dire de manière objective, c’est que l’immense majorité des institutions publiques fait un travail réel sur le terrain pour diversifier le plus possible ses spectateurs. C’est l’importance de la prise de relais de nos alliés sur le terrain, qu’ils soient issus de l’Éducation nationale ou des milieux socio-culturels ou associatifs qui est également déterminante. En Seine-Saint-Denis, territoire que je connais bien, au bout de cinq ans, plus de la moitié de la population s’est entièrement renouvelée dans le département. Il y a un côté « Sisyphe » dans ce travail. À Saint-Étienne, le travail de diversification a été entamé depuis de longues années, nous l’avons poursuivi et intensifié. Le CDN a aujourd’hui un des publics les plus divers, socialement et ethniquement, parmi toutes les institutions françaises. Cela me réjouit et me renforce dans mes convictions au quotidien.

Propos recueillis par Martial Poirson et Sylvie Martin-Lahmani en juin 2017.

Lire l’intégralité de l’entretrien en PDF

Tous les entretiens et témoignages recueillis dans le cadre de notre dossier "défis de la diversité" sont disponibles en libre accès dans le numéro #133 d’Alternatives théâtrales, Quelle diversité sur les scènes européennes ?.