À propos de Please, Continue (Hamlet)

Néerlandais d’origine vivant entre la Suisse et la France, Yan Duyvendak s’est d’abord formé à l’École Supérieure d’Art visuel de Genève. Depuis Keep it in fun, sa première œuvre d’art vivant (1995), il multiplie ses interventions en tant que plasticien et performeur, dans les plus grands festivals et/ou musées européens. Il n’a de cesse d’interroger la place de l’Homme et le sens de la dignité humaine dans un monde mis à mal par la société de l’image. Épris de justice, il orchestre (avec Roger Bernat) un vrai procès du cas Hamlet, au moyen des artifices du théâtre et de la performance qui agit au présent. En impliquant de manière active différentes catégories de personnes dans le processus de création, ici de vrais hommes de loi et des spectateurs devenant jurés…, Yan Duyvendak revendique la pratique d’un art citoyen et politique.

SML En 2011, avec Roger Bernat, vous avez décidé de créer Please, Continue (Hamlet). Invitation à poursuivre…, référence à la célèbre pièce de Shakespeare…, d’où vient ce titre étrange ?

YD Ce titre vient de notre première source de travail. Roger Bernat et moi avions échangé par mail, avant de se voir en résidence, sur les choses qui nous troublaient dans la société, les pièces qu’on avait vues, les choses qu’on avait lues, notamment les PV des procès de Guantanamo : vaste farce où les pauvres « terroristes », terrorisés, étaient soumis à des pseudo-procès, faits par une cour de justice militaire américaine. Même leurs avocats étaient américains et militaires. Ces accusés en orange, hébétés, parlaient à peine, déjà fous ou partis dans les limbes. Et les juges de leur dire, tout le temps : « Please, continue ». Nous avions choisi ça comme titre de travail, et avions simplement ajouté « (Hamlet) », une fois le projet trouvé.

SML Dans cette création comme dans d’autres, vous déplacez de nombreux codes de la représentation. Please, Continue (Hamlet) (PCH) s’est joué dans une multitude de lieux (et de pays), dans de vrais lieux de justice. Qu’est-ce que la « vérité » d’un lieu (un tribunal pour un procès) ajoute à la fable qui s’y déroule ?

YD Au départ, nous pensions qu’il fallait exposer la réalité de la justice (introduite par le « cas » fictif d’Hamlet), dans le lieu de cette réalité, à savoir les palais de justice. Comme nous obtenions difficilement les autorisations de jeu, les premiers procès se sont déroulés dans des théâtres. Au bout d’un moment, on oublie qu’on est au théâtre. Par la suite, nous avons pu jouer dans des palais de justice, mais c’était sordide : pendant que nous « jouions » la justice, de vrais accusés croupissaient quelques jours de plus en détention provisoire. Je me souviens d’une représentation où on entendait les détenus hurler et taper contre les murs, dans leurs geôles qui se trouvaient sous la salle des procès d’assises. Éthiquement, c’était indéfendable. Le décorum d’un palais de justice ajoute seulement du piment à la pièce. Quel que soit le lieu, les questions posées gardent leur force : qu’est-ce que juger, comment fonctionne la justice, qu’est-ce que l’intime conviction ?

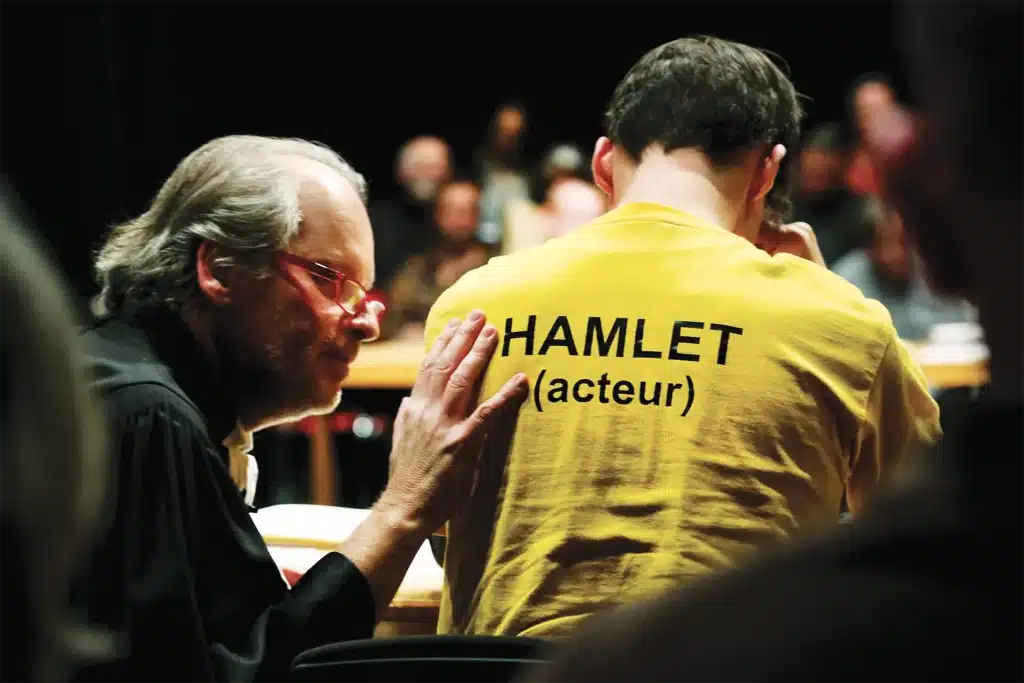

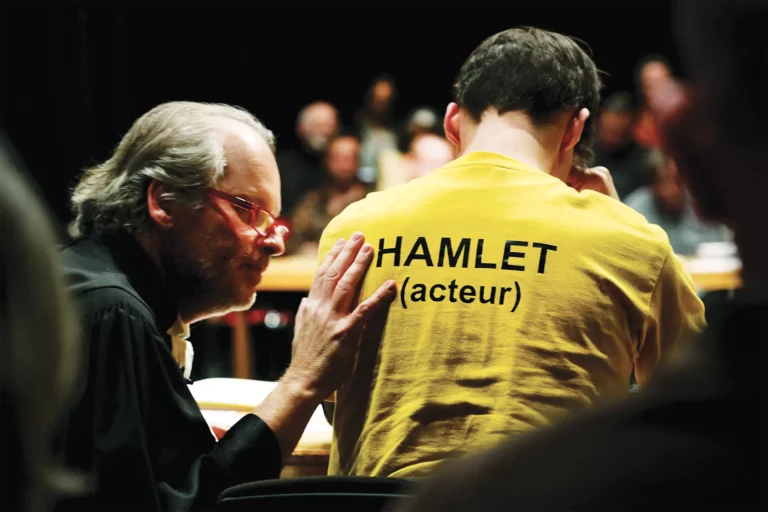

SML Vous mélangez des comédiens professionnels avec des professionnels de la loi. Ces juges, avocats ou experts-psychiatriques (différents chaque soir) viennent faire leur travail sous forme d’improvisations… Comment sont-ils préparés à cette expérience théâtrale ?

YD Comme dans la vraie vie, les professionnels de la cour reçoivent un dossier d’instruction – ici environ deux semaines avant les procès. Avec ce dossier, ils se préparent également comme dans la vraie vie, c’est-à-dire que certains l’étudient desuite et longuement, tandis que d’autres le font le jour même du procès. Tous, sans exception, connaissent le dossier par cœur. C’est impressionnant. Un vrai métier. Le dossier d’instruction se compose de procès-verbaux d’auditions, de photos de lieux de crimes et de pièces à conviction. Tout a l’air vrai. Et l’est en partie… Ce document est une pièce hybride que nous avons constituée en mélangeant le dossier d’un cas réel – un fait divers qui s’est passé dans une banlieue sordide, avec des gens au bord de la rupture sociale –, avec le cas du meurtre de Polonius par Hamlet. Dans la pièce de Shakespeare, Hamlet croit que Claudius est caché derrière le rideau et pense le tuer. Il se trompe de cible mais commet un meurtre en conscience. Pour le spectacle, et grâce au concours des professionnels de la justice, nous avons un peu modifié la « nature » de ce meurtre afin que le doute plane. Le geste d’Hamlet est présenté de manière plus ambigüe, sa responsabilité questionnée de manière à ce qu’il puisse être condamné ou acquitté à 50/50. Ce dossier est adapté dans chacun des pays d’accueil du projet, avec l’aide des deux parties adverses (magistrats et avocats), ce qui change parfois un tout petit peu la teneur du dossier, jugé trop clément ou trop accusateur selon la législation en cours. La police scientifique de Genève – considérée comme la meilleure à l’international –, vient de nous aider à reconstituer intégralement l’accident/meurtre, et à refaire un dossier somptueux avec des photos prises par leur photographe scientifique, des dessins à l’échelle…