Début janvier 2009, dans une petite rue d’un quartier déshérité d’Aubervilliers. Sous un panneau publicitaire pour une salle de sport proposant musculation et boxe anglaise, une autre pancarte, écrite à la main, sur laquelle on peut lire ceci : THEATRE PERMANENT [sans accents]. Est-il possible de faire du théâtre tous les jours ? Est-il possible tous les jours de répéter, jouer et transmettre ? Est-il possible de le faire à Aubervilliers pendant un an ? Est-il possible avec le théâtre de créer un point dans la ville ? Un point d’engagement, d’intensité et de sens ? Un point d’impact ? Est-il possible par ténacité, insistance, résistance, de créer du temps et de l’espace publics ? Est-il possible de transformer la vie ?

En ce début janvier, le 1er très exactement, Gwenaël Morin, metteur en scène alors âgé de trente-neuf ans, et sa troupe d’acteurs, inventent aux Laboratoires d’Aubervilliers, centre d’art implanté dans ce quartier Villette-Quatre-Chemins classé en zone urbaine sensible, le « Théâtre permanent ». Une aventure est née qui, sept ans plus tard, telle qu’elle s’est développée et poursuivie, apparaît comme une des seules – la seule, peut-être – qui, ces dernières années, en France, ait proposé une véritable alternative, et un projet d’envergure, à la fois politique et artistique.

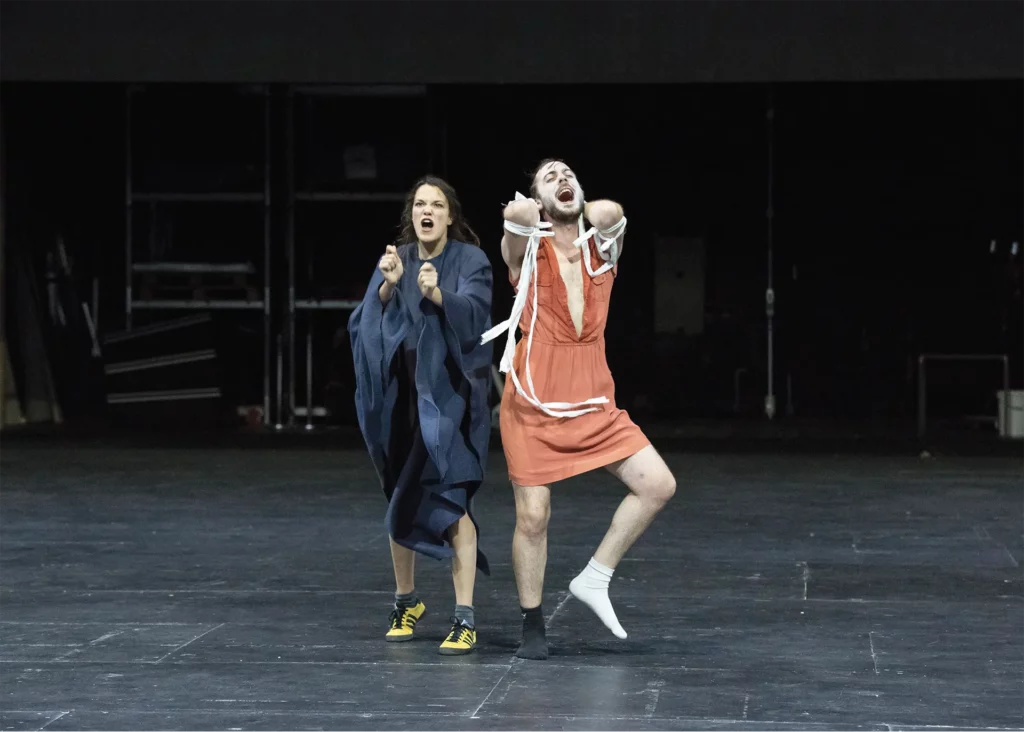

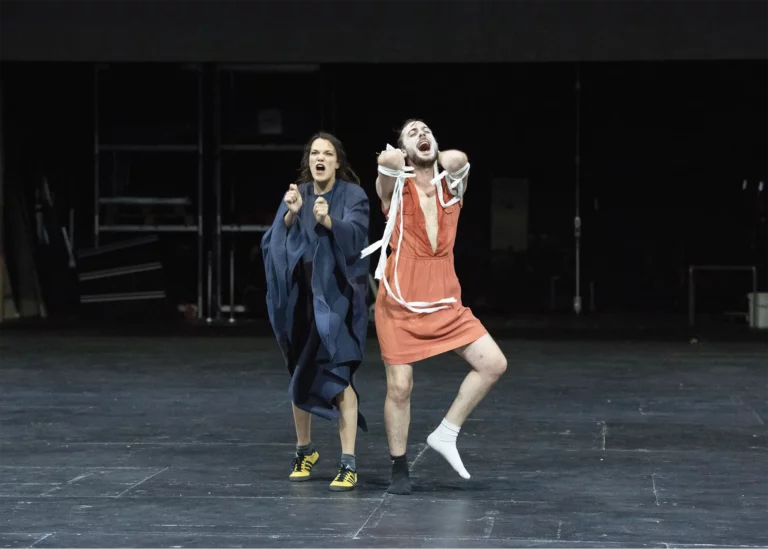

Début janvier 2016, au théâtre Nanterre-Amandiers, centre dramatique national le mieux doté de France, et transformé pour l’occasion, à l’intérieur comme à l’extérieur, en vaste espace collectif tapissé de dazibaos : Gwenaël Morin triomphe, avec quatre pièces canoniques de Molière – L’École des femmes, Tartuffe, Dom Juan et Le Misanthrope – jouées par de très jeunes comédiens récemment sortis du Conservatoire de Lyon. Le samedi particulièrement, quand les quatre pièces sont jouées en intégrale, Nanterre semble retrouver l’énergie alternative qui a rendu son université célèbre, en d’autres temps.

Mais revenons à janvier 2009. Parce que Gwenaël Morin est un homme qui pense que « c’est tous les jours qu’il faut faire la révolution », il s’installe à Aubervilliers pour un an, avec ses cinq comédiens – Stéphanie Beghain, Fanny de Chaillé (qui toutes deux partiront au bout de trois mois et seront remplacées par Renaud Béchet, Virginie Colemyn et Ulysse Pujo), Julian Eggerickx, Barbara Jung et Grégoire Monsaingeon. Le programme est simple – si l’on peut dire : jouer tous les soirs, du 1er au 24 du mois, répéter toutes les après-midi, animer des ateliers tous les matins. Cinq pièces sont choisies, des « tubes » du répertoire, comme le dit Morin lui-même : Lorenzaccio, Tartuffe, Bérénice, Antigone et Hamlet.

L’équipe d’Aubervilliers tourne à plein régime. Comédiens et metteur en scène font du porte-à-porte dans les HLM, les bars, les associations… Les jeunes qui fréquentent la salle de boxe voisine viennent, et reviennent. Au bout d’un mois, les jeunes branchés parisiens en baskets fluo et les Albertivillariens qui viennent au théâtre pour la première fois se mêlent, assis sur des chaises en plastique dans la salle sans apprêt des Laboratoires.

Pour Gwenaël Morin, il ne s’agit pourtant pas de créer une sorte de « Comédie-Française du pauvre ». Le projet est d’une tout autre nature, qui ne vise pas à faire descendre la « grande culture » vers un public qui en serait privé, mais à voir ce que le théâtre peut transformer dans la vie quotidienne d’un quartier. « Je ne viens pas coloniser Aubervilliers, expliquait le metteur en scène en janvier 2009. Ce qui m’intéresse, c’est de sortir le théâtre de sa condition de produit de consommation pour élites blasées, et de le réinventer comme espace public »1.