JEAN-RENÉ LEMOINE : Ronconi a mis en scène LES BACCHANTES d’Euripide, dans lequel vous jouiez tous les rôles. Peut-on parler de monologue ?

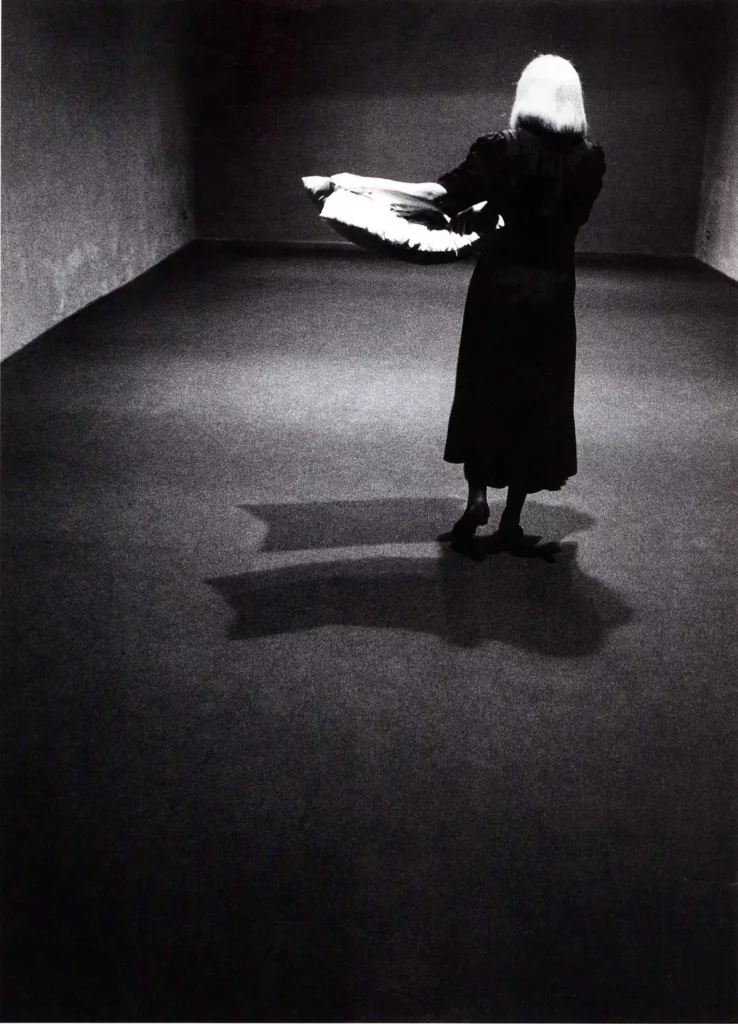

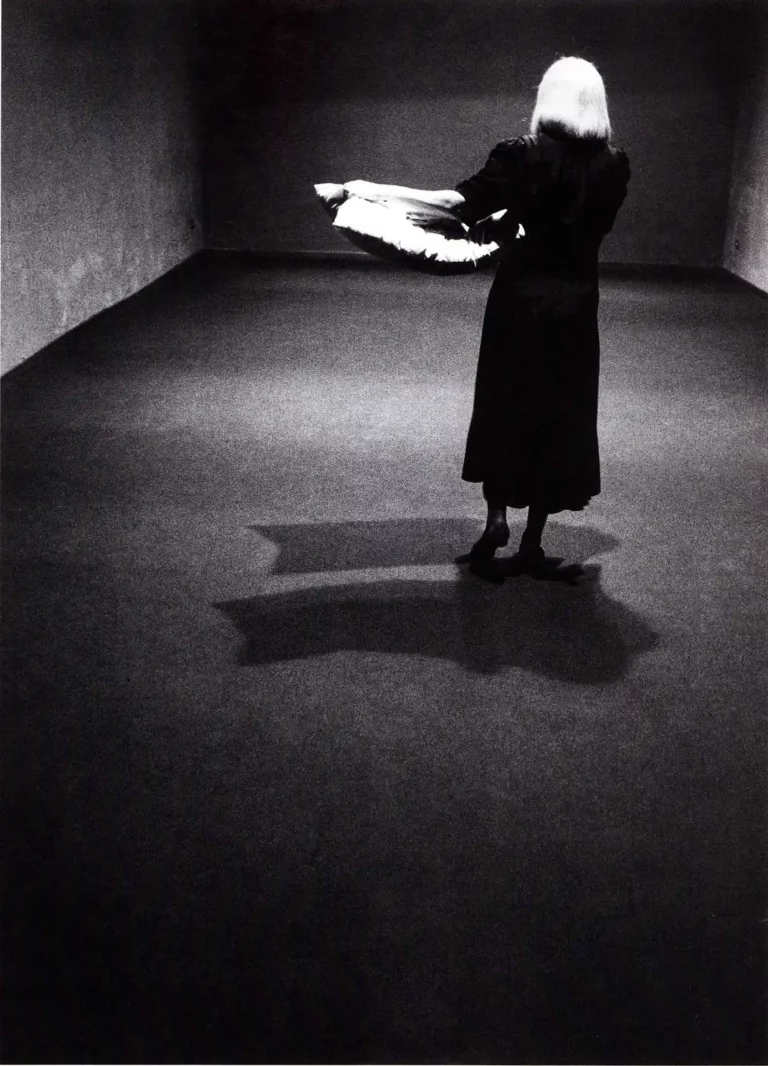

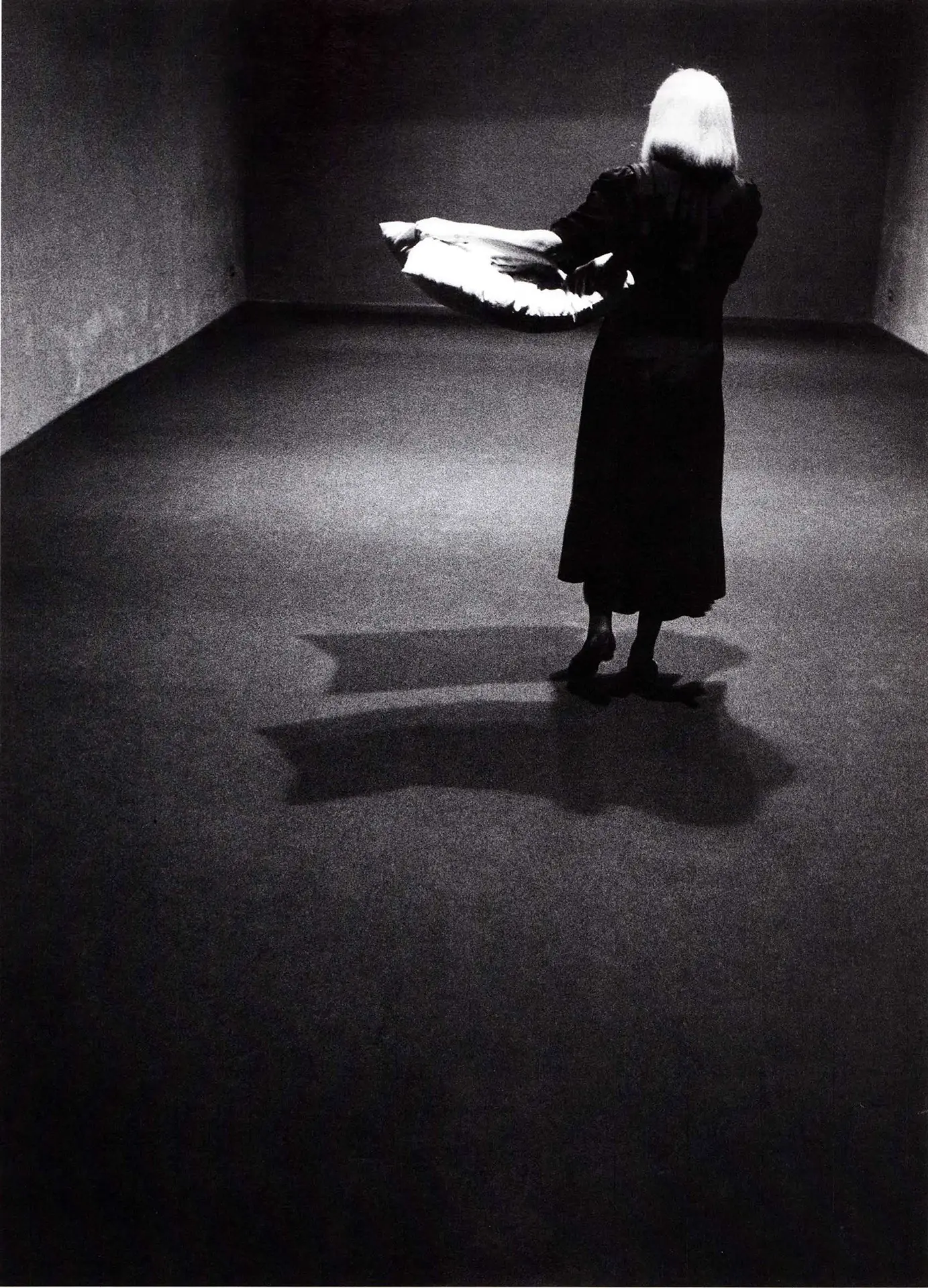

Marisa Fabbri : En fait, ce n’était pas un monologue, c’était la prise en charge de tout le texte par une seule personne. Et donc de toutes le fonctions, car on ne doit pas parler des personnages, mais des fonctions du texte. Ce fut une expérience d’une grande richesse et, je peux le dire, une révolution au niveau du jeu théâtral par le rapport qui s’.établissait entre l’auteur et le public. Nous avons fait ce travail, que nous avons appelé recherche sur la communication théâtrale, avec Luca Ronconi au sein du Laboratoire de Prato de 1976 à 1979. Et là, la fonction de l’acteur a été complètement renversée. Qui étais je censée être, moi ? Certainement pas une virtuose qui jouait tous les rôles comme Fregoli en changeant de costume et de tonalité. Il fallait retourner à l’idée de base, appelons-la comme cela, de l’auteur avant qu’il n’élabore cette idée en fonctions, personnages, structure dramatique. Et tout cela pourquoi ? Parce qu’il fallait effacer un rite qui appartenait à d’autres époques et tenter au contraire de communiquer le mythe-même du texte. Ce fut très difficile mais nous y sommes arrivés, Ronconi, Gae Aulenti et moi, avec l’aide de chercheurs de différentes provenances, philosophe, lettrés, qui étaient membres du groupe de recherche que Gae Aulenti dirigeait dans le cadre de Parole et Espace. Ce fut un travail merveilleux. Moi je n’aurai jamais songé faire un monologue. Je n’aime pas les monologues. J’aime, je préfère le dialogue. Mais ce n’était pas un monologue, il s’agissait précisément de communiquer la substance d’une tragédie. Et LES BACCHANTES d’Euripide sont peut-être la plus grande tragédie qu’on ait jamais écrite. Alors qui étais-je, moi ? Je l’ai su avec le recul : j’étais l’Esprit dionysiaque qui est à l’intérieur de ce texte.

Le travail fut magnifique. Ce fut un des plu grand moments de ma vie de comédienne, pas parce que j’étais seule à jouer, mai parce que j’avais eu le privilège de pénétrer à l’intérieur de l’Esprit de laTragédie. J’y ai mis aussi une part de mon essence d’acteur. Je n’étais plus un acteur de représentation, qui critique son personnage, qui le joue, mais la transparence de quelqu’un qui agit au présent.

J. -R. L. : Ce n’était pas le monologue dans son aspect narcissique.

M. F. : Non, c’était exactement le contraire. Du point de vue du jeu… comment dire ? J’étais la surface réfléchissante de l’auteur et la surface réfléchissante du destinataire, à savoir le spectateur. De quelle manière ? J’étais avec Ronconi le premier lecteur et le premier spectateur de la tragédie. Nous mesurions à quel point cette tragédie était lointaine et proche, les points d’intersections avec notre époque. Et on ne faisait pas semblant de croire que ce qui était loin pouvait être proche et vice versa. En fait, devant certaines choses que nous n’arrivions plus à comprendre nous disions : « nous ne comprenons pas ». Et d’ailleurs c’est la substance qui compte. Une tragédie grecque est toujours contemporaine car elle est universelle : elle parle du grand besoin primaire de l’homme, du rapport esprit-inconscient ou apollinien dionysiaque, selon qu’on veuille l’appeler. J’étais donc comme un miroir, la surface réfléchissante de cet auteur et ma tâche était de l’étudier en profondeur. Le tout premier spectateur, au sens le plus noble et le plus sublime du mot, c’était Luca Ronconi, qui n’était pas le spectateur du lieu commun mais du sens commun. Le sens commun d’une époque comme la nôtre… Nous étions donc un double miroir. Et c’était une façon absolument nouvelle d’être acteur.

Quel a été selon moi le grand changement opéré par Luca Ronconi ? Changement que beaucoup comprennent et beaucoup ne comprennent pas ; beaucoup en tirent profit avec plaisir sans pour autant le comprendre et beaucoup d’autre s’y opposent stupidement : Ronconi a créé le langage théâtral de notre époque. Le langage d’une ère nouvelle, d’un rapport différent entre les hommes, d’un rapport différent entre les hommes et les mythe. Je crois que c’est cela la grande révolution qu’il a faite. On voit d’ailleurs que nos jeunes élèves sont tout de suite prêts, ils l’acceptent immédiatement. Ensuite il n’est pas donné à tous de pouvoir appliquer cela dans l’interprétation mais on sent que ces jeunes gens n’ont pas d’inhibitions, pas de méfiance, parce que cela fait partie de leur époque.

J. -R. L. : Cette expérience des BACCHANTES a été un pivot, un moment fondamental dans l’élaboration de ce changement.

M. F. : Fondamentale pour ce qui est de la communication théâtrale. La scène (appelons-la comme cela, même si nous n’étions pas sur une scène), l’espace consacré au jeu et l’espace consacré à l’écoute étaient dans un rapport absolument différent.

J. ‑R. L. : Comment était ce lieu, comment était-il investi, du point de vue scénographique ?

M. F. : Le lieu était ce que j’aimerais qu’il soit toujours : un lieu choisi en fonction du sous-texte. Il y a dans LES BACCHANTES un discours sur l’oppression, sur la répression. Excusez-moi si j’en brosse un tableau à grandes lignes. Dans une ville comme Prato il n’y avait que cet ancien orphelinat pour figurer ce lieu d’oppression et de répression. Dans chacune des pièces avait lieu une section de la structure. Le prologue dans une pièce, la parodos dans une autre, puis le premier épisode. Le spectateur entrait donc physiquement à l’intérieur de la structure dramaturgique. Et quand il sortait d’une pièce après avoir entendu une section, disons par exemple le prologue, il ne retrouvait pas le lieu où il retournait tel qu’il l’avait laissé. Il y avait des passages qui créaient des sentiers, des parcours différents. Et cela le perturbait terriblement. Mais il n’y avait pas lieu d’être perturbé, car à partir du moment où on a suivi, on a lu, on est entré, on s’est concentré à l’intérieur d’un parcours théâtral, on n’est plus le même qu’avant. Et donc à travers ces passages conçus par Gae Aulenti on accédait à une autre pièce. L’ancienne salle de gymnastique de l’orphelinat par exemple était le lieu de l’expérience de la parodos, c’est‑à dire qu’on entrait à l’intérieur d’un mythe religieux.

J. ‑R. L. : Et comment gériez vous l’émotion ? Car c’est une œuvre chargée d’émotions, de tensions. Vous la gériez avec une distance, avec la distanciation de la personne qui est l’intermédiaire, qui doit livrer quelque chose à des gens qui écoutent, ou bien il y avait un processus d’identification ?

M. F. : Quand j’ai compris après une année de travail que j’étais l’Esprit dionysiaque, j’ai travaillé à l’intérieur de moi sur le dionysiaque. Le moment de l’entrée était un moment objectif, si je puis dire, à savoir entrer à l’intérieur et faire une expérience. Mais ça je ne peux pas l’expliquer. Je peux transmettre cette expérience quand j’enseigne mais il m’est très difficile de la raconter. Je peux seulement dire que l’entrée clans la paroclos se faisait d’abord d’une manière objective, c’est d’ailleurs écrit comme un préambule ; ensuite il y avait l’entrée dans l’expérience, qui était elle tout à fait subjective.

J. ‑R. L. : Mais vous deviez prendre en charge tous les personnages …