Ton parcours balance entre l’image et la scène. Après avoir été acteur pour le cinéma, tu es aujourd’hui auteur et metteur en scène pour le théâtre, et bien sûr directeur du Théâtre National Wallonie-Bruxelles.

Fabrice Murgia : Mon enfance a été bercée par le cinéma indépendant américain, j’ai fait de nombreux stages pratiques pour apprendre les métiers du cinéma, l’usage d’une caméra. Quand je me suis inscrit au Conservatoire, à dix-huit ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. C’est grâce à des rencontres, celle de Jacques Delcuvellerie notamment et du collectif d’artistes Groupov, que j’ai appris à aimer ce métier. En sortant du Conservatoire, j’ai joué un peu puis je me suis vite tourné vers la mise en scène avec l’envie d’écrire mes propres histoires. Sans théoriser, j’ai fait de la vidéo live de manière intuitive, comme on fait du son ou de la lumière. C’était une pratique abordable pour nous à l’époque (en 2009). Tout le monde était capable de connecter une webcam avec un petit vidéoprojecteur. Mon travail a évolué depuis dix ans en fonction du matériel disponible, mais j’avais déjà envie de faire ce que je fais aujourd’hui. À l’époque, même Guy Cassiers n’utilisait pas des techniques sans fil, la Haute Définition n’était pas encore là…

Aujourd’hui, on a le recul pour répertorier des sous-catégories au sein du grand genre « théâtre et cinéma ». Qu’est-ce qui caractérise ta démarche artistique ?

Je n’ai jamais travaillé à la manière de Katie Mitchell, Cyril Teste ou Anne-Cécile Vandalem1, qui font vraiment du cinéma en direct, avec la volonté affirmée d’œuvrer à quelque chose qui est en train de se passer sous nos yeux, et dont on peut voir le résultat simulta- nément sur un moniteur géant. La performance filmique, qui est devenue un genre du théâtre à part entière, offre au public un certain type de jouissance, celui d’assister à sa fabrication en direct. Aujourd’hui, on peut facilement acquérir une caméra, faire un plan avec un drone ou réaliser des courts-métrages avec un téléphone portable… Inévitablement, les dramaturges, les écrivains de plateau, utilisent ces nouveaux outils qui sont en leur possession. Pour revenir à mon travail, j’ai d’abord envisagé l’espace sur le plan de la plasticité et de la scénographie. Les tulles, par exemple, permettent d’avoir des images vidéo imprimées sur l’image théâtrale, et de jouer sur les profondeurs. Grâce à cette dimension plastique et onirique, on peut jouer sur l’illusion – comme avec les hologrammes qui datent du XVIIIe siècle ! On créait des fantômes selon les mêmes principes, mais avec des bougies et des vitres. La machine théâtrale, l’illusion et la possibilité de travailler les effets spéciaux sont des points d’accroche dont le public a toujours besoin, y compris à l’ère post-dramatique…

Tu revendiques le plaisir de la grande fabrique théâtrale, augmenté par l’œil de la caméra !

Bien sûr, avec le cinéma on peut s’amuser à faire un plan dans un aéroport et un autre dans un jardin une seconde après. C’est certes possible au théâtre, mais la vidéo a fort aidé les metteurs en scène. Les dramaturgies vidéo varient en fonction des spectacles, et il y a toujours quelque chose de jouissif dans ces performances filmiques. Arriver avec deux troncs d’arbres, une profondeur de champ et évoquer la forêt, tandis qu’au plateau, on est plutôt dans une forêt de câbles et de pieds de micros… c’est formidable ! Je pense que le public de théâtre éprouve un certain plaisir lié à la ludicité du plateau de tournage. Néanmoins, je perçois aussi de nombreuses maladresses : le trompe‑l’œil vidéo peut être aussi ringard que la toile peinte… Amener la vidéo live au théâtre a permis de rendre la vidéo vivante, aussi vivante que le théâtre.

Tes réflexions s’appuient essentiellement sur la vidéo en direct, alors que ton usage des images sur scène varie d’un spectacle à l’autre. Le projet Ghost Road2 par exemple, consacré aux villes abandonnées, est une forme de théâtre documentaire avec des images préenregistrées. Avec Sylvia3, inspiré de la vie de la poétesse féministe américaine, tu recrées un plateau de tournage sur scène…

J’utilise indifféremment plusieurs types de dramaturgies vidéo en fonction des récits. On retrouve la dimension atmosphérique, déjà évoquée avec le jeu des transparences et des atmosphères comme par exemple dans Exils4 ; ou encore la dimension documentaire, illustrée par le projet GhostRoaden effet. Dans ce cas, on assume pleinement un écran au plateau et les traces des voyages… On alterne sur scène des capsules documentaires avec ce qui se passe au plateau en miroir, sans théâtre filmé en direct. Des équipes de tournage sont parties au Chili, aux États-Unis, en Russie récemment. La dimension de confession à la caméra est également très présente dans mes spectacles. L’acteur peut être seul au plateau, avec une caméra, un quatrième mur, tout en regardant le public dans les yeux !

De la scène à l’écran, on navigue beaucoup dans les échelles. C’est impressionnant dans Le Chagrin des Ogres, cette création de 2009 sur la fin de l’enfance…

Oui, on peut inventer ce genre de rencontres grâce au gros plan. Certains de mes consœurs ou confrères me disent que c’est inutile de faire de la vidéo pour faire du théâtre plus grand, pour voir mieux. Je crois pourtant que le fait de voyager dans un visage de quatre mètres de haut comme dans un paysage, offre de nouvelles perspectives sur la sensibilité humaine – très différentes de ce que l’on perçoit normalement du troisième balcon.

L’étude du détail permet de traduire l’intériorité. Le Chagrin des Ogres s’inscrit donc dans la dimension de la confession…

Oui, il s’agit d’une personne seule dans une chambre. Le gros plan et l’adresse caméra m’ont permis de faire coïncider forme et fond, notamment dans mes premiers spectacles où j’ai abordé le thème des nouvelles formes de solitude liées aux nouvelles technologies. Il y a dix ans, les réseaux sociaux n’existaient pas encore, le public n’était pas encore habitué à voir des gros plans en direct au théâtre. On ne pouvait pas, sans la vidéo et l’adresse caméra, atteindre un tel niveau de solitude (quelqu’un derrière une vitre dans une pièce) et être aussi proche de sa colère.

Le fait de poser une caméra sur un plateau nous permet d’aller là où l’accès est interdit par les règles du théâtre classique, au plus proche des personnages, au point d’augmenter l’acteur finalement. C’est comparable à l’utilisation du micro aujourd’hui et c’est une des conditions sine qua non de la vidéo live. Pour La Mémoire des arbres, on a proposé des casques aux spectateurs pour qu’ils entendent la moindre respiration de l’acteur Josse De Pauw. Il faut évidemment accorder en même temps à la vue et à l’ouïe le privilège du gigantisme. Finalement, l’objectif est de se rapprocher du ressenti du personnage, par l’usage de la vidéo, du micro ou d’autre chose.

Pour en revenir aux potentiels de la dramaturgie vidéo, j’ajoute aux trois dimensions déjà citées – documentaire, atmosphérique et de confession– la dimension concrète du cinéma, le plaisir d’offrir du mouvement ! Le fait d’avoir une caméra subjective qui court derrière un acteur permet de rentrer dans une sorte de mobilité. C’est comme déplacer un gradin. C’est ludique et ça permet d’obtenir rapidement des résultats – pas toujours intéressants sur le plan scénographique…

C’est une affaire de cadrage comme au cinéma, qui permet de diriger le regard du spectateur, et d’affirmer très fort le point de vue du metteur en scène !

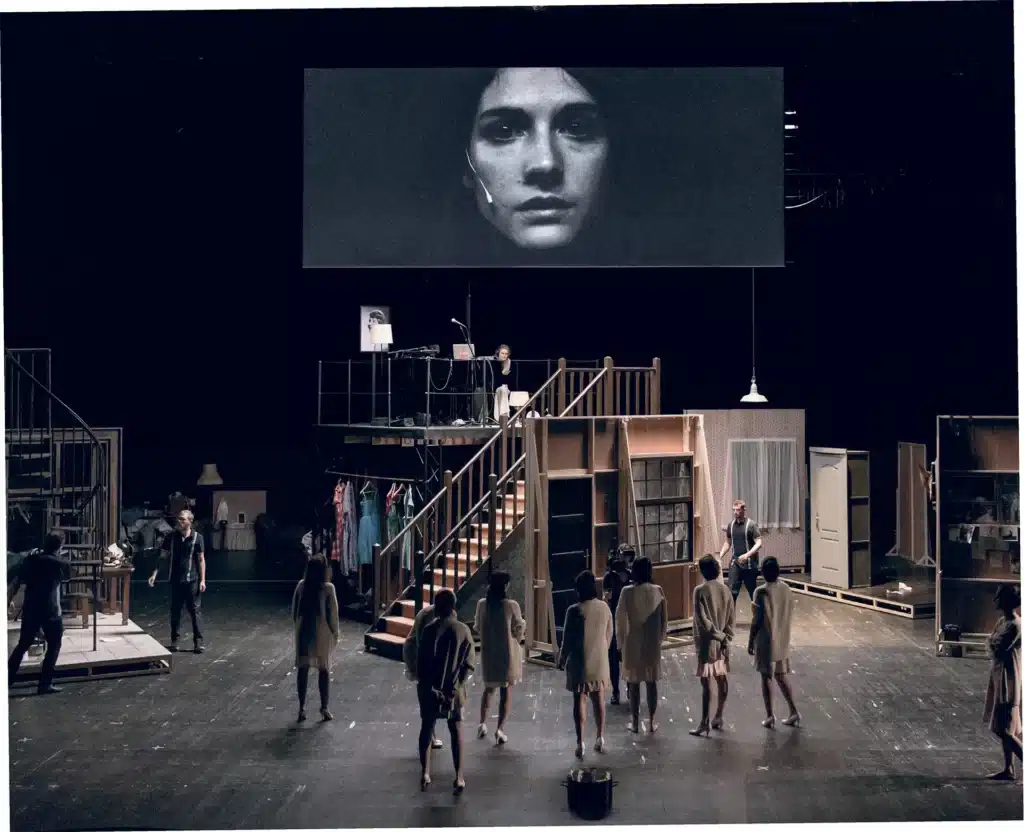

Si ce n’est qu’on peut mettre en scène des spectacles avec les cadreurs au plateau à la vue des spectateurs. Je cite à nouveau le spectacle Sylvia où les actrices déplacent les grues, les caméras et les décors. Dès lors qu’une actrice a décidé de poser la caméra à un endroit, ça fait partie de son personnage. Elles (sept à neuf comédiennes) se partagent le même rôle et vont jusqu’à claper les scènes ! Dans ce cas, ce n’est plus seulement le geste du metteur en scène qui importe : ça devient une performance où l’on saute dans les cadres. La fabrication du spectacle se faisant vraiment en direct avec les comédiennes, cela remet en question l’idée du metteur en scène omnipotent qui aurait décidé du cadrage…

Qu’est-ce que ce travail avec un plateau de tournage apporte précisément à la compréhension de l’autrice féministe Sylvia Plath ?

Avec Sylvia, j’avais envie de parler des femmes créatrices. Or le fait d’être assis derrière une machine à écrire n’est pas très théâtral. Je n’aime pas trop le théâtre bavard, et de toute façon on n’avait pas les droits… Il fallait donc trouver une autre manière de faire transpirer une énergie de création au plateau, l’énergie de celle qui n’a pas le droit de créer, qui hésite entre sa cuisine et sa machine à écrire… Je l’ai trouvée dans le mouvement perpétuel offert par ce plateau de tournage.

Dans un autre registre, pourquoi as-tu utilisé des caméras de surveillance dans LIFE:RESET / Chronique d’une ville épuisée ?

LIFE:RESET / Chronique d’une ville épuisée est un spectacle inspiré du Concert à la carte de Franz Xaver Kroetz (1972). C’est une pièce didascalique qui parle d’une jeune fille seule dans son appartement. La vidéo est utilisée dans sa dimension atmosphérique et le live se limite à des caméras de surveillance. Ici, on n’est pas dans le point de vue unique du metteur en scène mais dans ceux des caméras de surveillance.

Cela modifie fondamentalement le rôle de la caméra et de facto celui du spectateur. Si la caméra est fixe et capture un sujet seul dans la vie quotidienne, le public devient observateur d’un moment intime. Chaque spectateur est en attente de quelque chose à voler. Aucun mouvement de caméra n’est là pour nous orienter vers un quelconque point de vue de la mise en scène. C’est l’extrême inverse de la caméra subjective qui permet de rentrer dans la peau d’un personnage.

Penses-tu que la puissance des images sur scène s’accompagne forcément d’un risque d’écrasement des interprètes vivants au plateau ?

C’est très difficile de trouver l’équilibre entre les présences matérielles et immatérielles au plateau… Mais on peut essayer de jouer avec des images monumentales en les reliant à la musique par exemple. Cela fonctionne bien quand je fais de la vidéo de grande dimension pour l’opéra notamment. Évidemment, c’est compliqué de ne pas paraître ridicule avec Wagner ! Mais on peut imprimer des dimensions monumentales, qui sans égaler ce grand compositeur, s’en rapprochent…

Comment fais-tu travailler tes comédiens ? Comment apprennent- ils à gérer leur présence physique devant une assemblée et l’image de tout ou partie de leur corps à l’écran ?

Je pense que ça requiert des compétences d’acteur de cinéma, une forme de plaisir à tricher : « Je ne te parle pas dans les yeux mais je suis capable de te dire quelque chose de très sincère. » Ils doivent comprendre l’image dans laquelle ils évoluent – pas forcément le plan, mais l’image scénique, trouver un type de jeu qui soit à la fois assez grand pour le théâtre, mais assez intérieur pour le gros plan. Il y a bien sûr des astuces : on peut être en colère sans bouger, et balancer une chaise contre le mur qui fera des bonds de plusieurs mètres… sans mouvement de la caméra. Pour être clair dans mes consignes de direction d’acteur, je vais souvent jouer à leur place, et ils s’installent dans le gradin pour comprendre dans quel plan ils jouent. Il m’est arrivé, notamment pour LIFE:RESET / Chronique d’une ville épuisée, de proposer à l’actrice de rester dans son appartement. On plantait la caméra chez elle comme si c’était un décor, puis on regardait pendant plusieurs heures en se demandant quand elle arriverait à être vraiment seule. On s’est rendu compte qu’elle pouvait faire des choses étranges, à moitié couchée dans son canapé en regardant la télé, proposer des gestes qu’un acteur en représentation n’aurait jamais proposés. Enlever ses chaussures, quand on est chez soi, ça peut prendre du temps. On peut en enlever une, faire autre chose avant d’enlever la deuxième… Ce ne sont pas des choses qu’on peut écrire, mais des gestes qu’on vole avec une caméra.

Pour finir, quelles démarches artistiques, mêlant scène et image, t’intéressent aujourd’hui ? J’ai assisté ces derniers mois à plusieurs spectacles dans cette veine : Propaganda par Vincent Hennebicq, où il est question de manipulation par les images, et aussi les mises en scène de Thomas Ostermeier 5 (Histoire de la violence), et de Christiane Jatahy évidemment !

C’est une part importante de la programmation au National et je ne pourrai tous les citer. Dans Histoire de la violence, le travail d’Ostermeier s’inscrit clairement dans ceux de Frank Castorf ou René Pollesch, qui utilisaient la vidéo très dif- féremment que Guy Cassiers à la même période, avec une dimension presque brechtienne de la caméra embarquée. On tire un câble et on s’en fiche, on bouge partout jusqu’à ce qu’on trouve le bon plan… Cette manière de faire, d’intégrer la vidéo dans le théâtre post-dramatique appa- raît au début des années 1990. La démarche de Christiane Jatahy est très différente, elle travaille sur la question de la frontière entre la réalité et la fiction. Étant réalisatrice de formation, elle inscrit cette notion de frontière, par exemple dans What if they went to Moscow ?, en touchant à l’infrastructure du théâtre, avec un double dispositif installé dans deux salles. Il ne s’agit pas de faire du théâtre et de montrer à quel point le cinéma peut être trompeur mais de donner deux expériences de différents ordres. C’est égale- ment intéressant dans Le Présent qui déborde où elle s’intéresse à la frontière en utilisant l’écran comme frontière, comme fenêtre. Elle est dans une recherche personnelle et authentique passionnante. Pour aimer les artistes et les programmer, j’ai besoin qu’ils soient dans la construction d’une œuvre. Pour le spectacle Propaganda, Vincent Hennebicq a utilisé l’image selon l’adage The medium is the message. Sur scène, un plateau télé est reconstitué et le spectacle joue avec les codes de ce type d’émission : la vulgarité et le mauvais goût. Dans une autre veine, je pense à des artistes comme Caroline Guiela Nguyen dont j’aime beaucoup le travail ! Elle fait des spectacles sans écran mais qui sont très cinématographiques ! Quand on regarde Saïgon, c’est du cinéma.

Il n’y a pas tant d’artistes qui savent travailler avec la vidéo car il faut tout de même avoir des connaissances techniques et une habitude de la gestion de ce type d’équipes. Je trouve que les écoles d’art ne créent pas assez de passerelles entre cinéma et théâtre. C’est compliqué pour les jeunes artistes d’apprendre à lier concrètement ces deux disciplines. C’est comme si tu étais peintre et que tu n’avais accès à ton atelier que trois semaines avant de présenter ta toile ! La théorie ne suffit pas, il faut pratiquer.

Pratiquer et bien connaître les deux arts… Justement, en dehors de ces équipes théâtrales dont on vient de parler, quelles sont tes influences cinématographiques ?

Le cinéma d’Alejandro Iñárritu m’intéresse particulièrement, par son sens de la construction scénaristique. Mais j’aime aussi beaucoup les œuvres de Kubrick, Moretti ou Almodovar… J’essaie de séparer la question esthétique de la question du scénario choral. C’est quelque chose qui me fascine et je trouve que la vidéo au théâtre est un accélérateur potentiel : elle peut être utilisée comme liant, soit pour donner de la perspective, de la profondeur de champ à une histoire, soit pour les entremêler.

Tu as choisi de creuser ton sillon dans cet entre-deux. C’est un véritable genre qui existe depuis plus de quarante ans maintenant, et qu’on a l’habitude de voir sur toutes les scènes du monde. Crois-tu que c’est l’avenir du théâtre ?

Non, je ne dirais pas que c’est « l’avenir du théâtre »… Il me semble qu’on commence à atteindre des limites, à moins que les techno- logies LED se développent?! Pour l’instant, la technologie LED n’est utilisée que pour des émissions télé, avec un usage événementiel. Or je crois qu’elles peuvent offrir d’autres possibilités, dans l’intégration des costumes, des décors, et permettre d’aller très loin dans les recherches scénographiques futures, notamment par sa possibilité à équilibrer le travail entre lumière et vidéo…

Les peintures capables d’absorber beaucoup de lumière, les nanotechnologies, l’automatisation de certaines caméras… vont certainement permettre d’inventer des usages scénographiques très poussés. L’intelligence artificielle va peut-être faire surgir des formes différentes de spectacles, qu’on aurait dû faire avec trente techniciens ! Je ne pense pas que c’est l’avenir du théâtre, mais un ingrédient parmi d’autres. La vidéo a rejoint la liste des ingrédients traditionnels au même titre que la tournette, la toile peinte, le son et la lumière.

Je sais qu’il y a des gens qui sont pour ou contre la vidéo, ce que je ne comprends pas. Tout ce qui existe dans la vie, a sa place sur un plateau, sauf pour des raisons éthiques bien sûr (les animaux, par exemple). Je ne pense pas que l’usage de la vidéo dénature le théâtre, efface l’acteur, abîme l’ici et maintenant… Toute forme nouvelle passe nécessairement par des écueils et des erreurs, mais l’expérimentation est utile. Peut-être pourra-t-on, avec la 5 G notamment, travailler différemment l’ici et maintenant ?! Il sera facile pour des artistes de jouer sur deux plateaux de théâtre en même temps, dans des lieux différents, avec des retransmissions visuelles par des fenêtres, sans aucune latence, devant des publics différents. Peut-être que les spectacles vont évoluer vers un déplacement de l’ici, pas du maintenant… La rapidité des flux permettra bientôt de jouer ensemble aux quatre coins de la planète, à l’instar de Christiane Jatahy mais en temps réel. Je pense que la rapidité des flux va très vite nous permettre des immersions, des interactions qui affecteront le théâtre. On peut imaginer que dans cinq ou dix ans, on commencera à voir apparaître des formes de réalité virtuelle avec des acteurs présents à différents endroits du monde, alors que nous serons convaincus qu’ils sont les uns à côté des autres…

Nous traversons, à l’heure où ces lignes paraissent, une crise sanitaire majeure durant laquelle nous expérimentons de nouvelles formes d’organisation collective à distance. Pendant des mois durant, nous allons devoir redéfinir nos corps, notre rapport à l’espace et à l’autre. Je suis curieux de voir l’impact de cette redéfinition sur les grammaires scéniques, l’espace et le temps théâtraux. Peut-être verrons- nous moins d’effet stylistique, et que le recours à la vidéo sera certainement, dans certains cas, une nécessité, « une impossibilité de faire autrement pour être ensemble sur un même plateau»… La flexibilité du médium nous prouve enfin qu’il est simplement, comme la lumière artificielle ou la bande sonore, un outil de notre temps plutôt qu’une mode.

- Voir notre dossier consacré à Anne-Cécile Vandalem, dans Scènes de femmes, Écrire et créer au féminin, Alternatives théâtrales, n°129, 2016. ↩︎

- Le voyage fait partie intégrante de la démarche artistique de Fabrice Murgia. Le cycle Ghost Road l’a mené dans des endroits singuliers où, caméra à l’épaule, il capte les visages, les témoignages, les rencontres. La Mémoire des arbres, création 2019 avec Josse De Pauw en conteur-historien, s’inscrit dans ce processus. ↩︎

- Sylvia, création 2018 de Fabrice Murgia, pour une chanteuse et quinze femmes, mis en musique par la pianiste et autrice-compositrice belge An Pierlé accompagnée de son Quartet. ↩︎

- Exils, création 2012 consacrée à la thématique de la migration et des frontières. ↩︎

- Voir l’article de Marjorie Bertin, p. 44. ↩︎