Le rapport aux écrans de Thomas Ostermeier a considérablement évolué au cours des dernières années, particulièrement dans deux de ses dernières créations, Retour à Reims (2019) et Histoire de la violence (2020). Comment interpréter cette évolution ?

Ostermeier propose, comme le souligne Georges Banu, « un théâtre qui pense, une pensée en acte, en prise directe avec le monde, pensée qui alimente les projets et leur fournit une assise réflexive1 ». Rien d’étonnant donc à ce qu’il s’empare, lorsqu’il quitte les sentiers du texte théâtral, des récits, à vocation sociologique, de Didier Eribon (Retour à Reims, 2009) et d’Edouard Louis (Histoire de la violence, 2016).

Pour son adaptation de Retour à Reims, dans lequel Didier Eribon analyse, à travers le récit de son passé et de son homosexualité, la façon dont la classe ouvrière s’est détournée du communisme au profit de l’extrême droite, Ostermeier a choisi de mettre en scène un réalisateur qui termine un documentaire sur cet essai, dans un studio de postsynchronisation, avec la comédienne qui doit en faire la voix off. Ce documentaire, constitué d’images d’archives politiques qui s’entrelacent avec des plans filmant Didier Eribon lors de son « retour » à Reims, est projeté sur grand écran, derrière la comédienne.

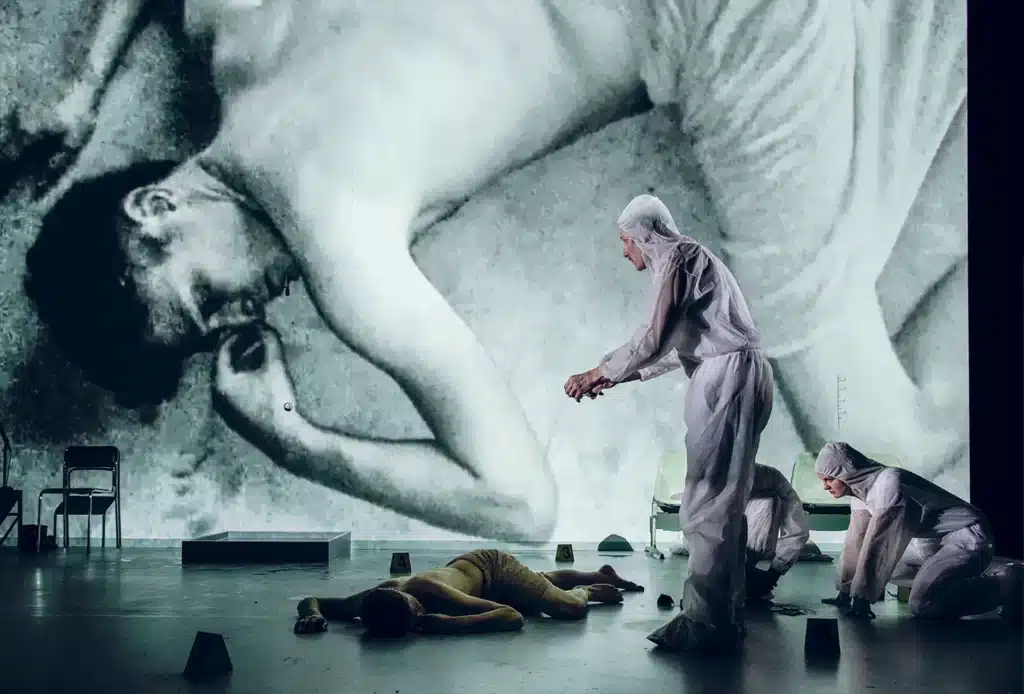

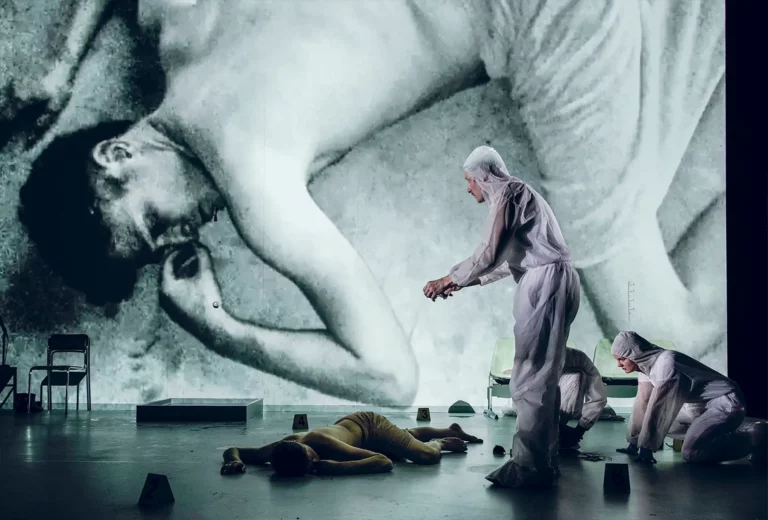

Dans Histoire de la violence, récit autobiographique dans lequel Édouard Louis raconte son viol par l’amant avec lequel il venait de passer une soirée de Noël, toute la vidéo (ou presque) est filmée avec un téléphone portable. Ce sont les acteurs eux-mêmes (quatre pour dix personnages) qui filment en temps réel leurs corps projetés de manière gigantesque sur le plateau. Selon Sébastien Dupouey, artiste vidéaste qui travaille avec Ostermeier depuis Hedda Gabler (2004) et signe les créations vidéo de ces deux spectacles, la manière d’utiliser ce médium dans Histoire de la violence peut être perçue comme « le contre-pied total2 » du traitement choisi pour Retour à Reims. En effet, poursuit-il, dans Histoire de la violence, la vidéo est une mise en abyme du regard, qui reprend « la façon dont Édouard Louis a construit son récit où il fait souvent parler les autres à sa place3 » alors que, dans Retour à Reims, le documentaire projeté a été tourné et monté en amont de la représentation. Les vidéos sont beaucoup plus présentes qu’elles ne l’étaient jusqu’alors dans les spectacles de Thomas Ostermeier. Est-ce lié au fait que les textes de Didier Eribon et d’Edouard Louis ne proviennent pas du théâtre ? Difficile à prouver. Pourtant, force est de constater que déjà dans Le Mariage de Maria Braun, adapté du film éponyme de Fassbinder, la vidéo était plus présente que dans bien d’autres mises en scène d’Ostermeier, où elle apparaît de façon ponctuelle, et surtout comme un élément atmosphérique (Une maison de poupée, Hedda Gabler) ou une loupe (Richard III ou Hamlet) sur une caractéristique bien précise du caractère (paranoïa ou narcissisme notamment) d’un personnage. Comme si certains auteurs appelaient davantage que d’autres le recours à la caméra. Cette dernière serait-elle alors plus importante lorsque le texte qu’il met en scène n’est pas initialement théâtral ?

L’obsession du rythme

Il est probable que le médium vidéo, outre qu’il permette de résoudre des problèmes techniques – notamment de changement de décors – témoigne, chez Ostermeier, de sa volonté de rester ancré dans son époque. Au théâtre « le diable c’est l’ennui » et le metteur en scène y a toujours été attentif. Ainsi affirme-t-il être très vigilant quant au rythme, rythme de la vie, mais aussi rythme de ses spectacles :

« Un énorme décalage apparaît entre les rythmes et les vitesses de la vie quotidienne et ceux que l’on observe sur scène. Nous sommes aujourd’hui arrivés à l’ère du multitasking : nous sommes capables de jouer avec nos portables, de regarder la télé, de nous disputer avec la personne aimée, tout cela en même temps, et bien plus encore […]. Si le théâtre va mal aujourd’hui, cela a à voir avec cette question des rythmes et des vitesses. Cela ne veut aucunement dire que le théâtre devrait copier les vitesses effrénées que nous impose notre quotidien. Le rythme est une alternance du rapide et du lent, un fragile équilibre entre les deux4. »

Aussi, sans vouloir entrer dans un rythme effréné, Ostermeier, en bon disciple de Meyerhold5, s’efforce, comme il l’écrit dans Le théâtre à l’ère de son accélération, d’être dans le tempo de son époque. Ses spectateurs sont également des spectateurs de cinéma, de télévision, et de Netflix. Il s’agit donc de jouer plus vite, avec toujours plus de réalisme, mais également d’intégrer le rapport à l’image du spectateur, et faire que ce dernier y retrouve aussi un rythme qu’il connaît. C’est le cas dans Retour à Reims. L’espace y est démultiplié et, avec lui, les imaginaires : le spectateur observe à la fois le personnage de la comédienne qui lit Retour à Reims, le documentaire projeté derrière elle et, régulièrement – comme on serait perturbé par l’arrivée d’un mail ou d’un message sur un téléphone portable– l’intrusion du personnage du réalisateur qui lui dit que faire. Un spectacle dans lequel Ostermeier, toujours fidèle à l’esprit de Brecht, se sert en outre de la vidéo pour immerger le spectateur dans « les eaux froides du capitalisme ».

Pour ce faire, Sébastien Dupouey a, d’une part, rassemblé et monté une trentaine de séquences d’archives. D’autre part, il a tourné des images de Didier Eribon sur les traces de son passé, tout en prenant garde, souligne Sébastien Dupouey, à laisser le spectateur « s’imaginer ce qui se passe hors-champ ». Donc, « il ne fallait pas aller dans le spectaculaire afin de laisser à Nina Hoss6la place d’incarner ce texte de façon forte et subtile. » La caméra l’accompagne notamment chez sa mère, qui lui montre des photos de son enfance, et plus généralement sur les traces de sa jeunesse et de sa découverte de l’homosexualité. Le film plonge ainsi les spectateurs dans le passé mais aussi dans ses échos avec le présent, à travers les manifestations des gilets jaunes et la montée du Front National, projetées sur l’écran vidéo. Mais l’image c’est aussi la photo, résurgence du passé et écho d’histoires plus lointaines, comme celle du grand-père du propriétaire du studio, un tirailleur sénégalais dont le petit-fils raconte l’histoire…

Le spectateur omniscient ?

Dans Histoire de la violence, la vidéo sert quant à elle à tout montrer de la situation vécue par Édouard et doit engendrer ainsi un sentiment d’omniscience chez le spectateur. Le phénomène n’est pas nouveau. Georges Banu l’avait notamment analysé il y a quinze ans dans La Scène surveillée, soulignant à juste titre que le spectateur est un veilleur qui se fait parfois surveillant et que « veiller, c’est humain, sur-veiller, en revanche, déborde ce cadre et bascule du côté de la faute, de la déviance qui doivent être dénoncées et, implicitement, sanctionnées7. ». La surveillance relèverait donc du voyeurisme. Or, à l’ère du règne numérique, notre rapport à l’intimité a considérablement évolué. De ce point de vue, Histoire de la violence nous en dit beaucoup. Édouard Louis appartient à une génération qui se sert énormément des réseaux sociaux et expose les points de vue de différents personnages sur sa situation personnelle. Pour Sébastien Dupouey : « La mise en abyme du regard à travers le téléphone portable dans la mise en scène d’Histoire de la violence reprend la façon dont Édouard Louis a construit son récit. Comme il fait souvent parler les autres à sa place, je trouvais intéressant d’utiliser le téléphone portable comme témoin.8 »

La mise en abyme

du regard à travers

le téléphone portable

dans la mise en

scène d’Histoire de

la violence reprend

la façon dont

Édouard Louis a

construit son récit.

Comme il fait souvent

parler les autres à

sa place, je trouvais

intéressant d’utiliser

le téléphone portable

comme témoin.

Un dévoilement de l’intimité qui rappelle parfois aussi la télé-réalité. Dans la mise en scène d’Ostermeier, le spectateur verra presque tout de la relation entre Édouard (Laurenz Laufenberg) et Reda (Renato Schuch). Depuis leur rencontre dans une rue de Paris jusqu’à leurs relations sexuelles en passant, bien sûr, par la tentative de meurtre et le viol d’Édouard, sodomisé de force sur son lit par Reda. Presque tout, car ce sont les acteurs qui filment, et ce sont donc eux qui construisent le regard du spectateur, condamnant ce dernier à être guidé tout en se croyant omniscient…

Une omniprésence de la caméra donc, qui permet la démultiplication kaléidoscopique des points de vue. Celui d’Édouard bien sûr, mais aussi de sa sœur, de son beau-frère et des policiers auprès desquels il dépose plainte. Une démultiplication renforcée par le fait que l’on ne sait pas toujours qui filme parmi les comédiens qui jouent différents personnages.

Un dispositif léger qui, là encore, « s’inscrit bien dans l’approche réaliste de la direction d’acteur de Thomas Ostermeier9 », comme le remarque Sébastien Dupouey. Les comédiens qui filment rappellent les équipes scientifiques des séries criminelles, notamment lorsque le personnage d’Édouard se douche de manière hystérique, cherchant à récurer chaque centimètre de sa peau, après avoir été violé.

Cette démultiplication et le dévoilement de l’intime dans Histoiredelaviolenceest sensé générer ainsi un sentimentd’omniscience chez le spectateur, qui s’accorde donc très bien à notre époque.

En outre, ces gros plans, parfois intensément pasoliniens – notamment ceux portés sur les visages des acteurs – excèdent ce qui se passe sur scène et donnent un sentiment de proximité au public qui est invité à plonger davantage dans l’action. Sans doute l’emploi si fort de la vidéo et de l’image correspond-il donc, dans ces spectacles, à une volonté d’accorder la forme (la mise en scène) au fond (les textes de Didier Eribon et d’Édouard Louis). Cette démarche traduit bien le désir de rester dans une époque, de capter un public qui, baignant de plus en plus dans cette « ère de l’accélération », s’est habitué à faire plusieurs choses en même temps. Au détriment, peut-être, de sa capacité à imaginer et à se confronter à des histoires trop éloignées de lui…

- Thomas Ostermeier, Le Théâtre et la peur, préface de Georges Banu, Arles, Actes Sud, coll. « Le temps du théâtre », 2016, p. 13. ↩︎

- Sébastien Dupouey, entretien avec Marjorie Bertin, mars 2020. ↩︎

- Id. ↩︎

- Id. pp. 117 – 118. ↩︎

- « Ce qui doit primer, c’est la dimension ludique, le fait que le théâtre ne doit pas être un espace de souffrance, mais un espace de vie et de joie, la joie du jeu vivant, du jeu accéléré, rythmique, explosif, avec un montage d’attractions, avec quelque chose qui est plus vivant que la vie. C’est cet aspect du théâtre de Meyerhold que je revendique. », Sylvie Chalaye, Thomas Ostermeier, Arles, Actes Sud-Papiers, coll. « Mettre en scène », 2006, p. 25. ↩︎

- Pour la création de la pièce à la Schaubühne (Berlin). ↩︎

- Georges Banu, La scène surveillée, Arles, Actes Sud, coll « Le temps du théâtre », 2006, p. 13. ↩︎

- Sébastien Dupouey, entretien avec Marjorie Bertin, mars 2020. ↩︎

- . Idem. ↩︎