Avec La langue de ma mère (Sprakeloos, selon le titre original en néerlandais), Tom Lanoye racontait sa mère jusqu’à l’épuisement, en ruant dans le flot débordant du langage maternel, dans son rythme flamboyant et ses mots en cascade, dont la maladie l’avait, à la fin de sa vie, dépossédée. Dans Gaz, le premier monologue écrit pour le théâtre par l’écrivain flamand, c’est un fils qui se tait, et la mère qui le parle.

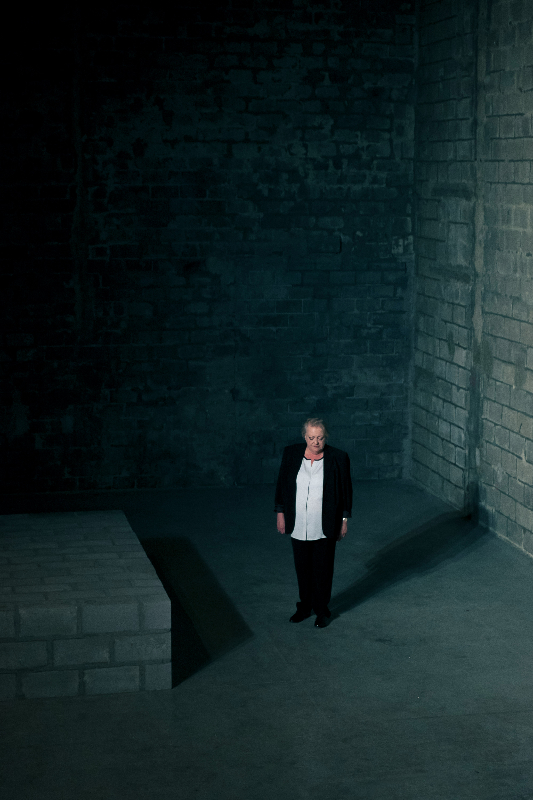

Comme pour faire surgir une autre parole, car si ce fils-là est perdu pour elle, on apprend vite qu’il est largement retrouvé, commenté, pris en charge par la langue des autres : terroriste islamiste coupable d’un attentat particulièrement meurtrier, il est devenu un symbole, une figure commune et connue, sous les traits du martyr ou du monstre. Sur une scène nue, où seul un bloc de pierre (tombe ? autel ? frontière ?) peut lui permettre de prendre appui, la mère évoque le fils vivant. Le bébé hurleur, l’enfant versatile et fougueux, l’adolescent renfermé, et toujours à ses côtés, implacable et liée, la cruelle puissance de l’amour maternel. Car rien n’est idéalisé de cet amour dévorant qui s’abat sur elle, au premier regard, dans cette rencontre ensanglantée et déchirante qu’est la naissance, et dont l’évocation est un des moments les plus saisissants du monologue. Assurément, c’est lorsqu’il touche au corps que le texte de Tom Lanoye est le plus percutant : quand la mère croit voir le cadavre du fils la défier à la morgue, quand elle se demande si ce bébé, il n’aurait pas été préférable de le manger à la naissance, quand elle se souvient de ses mastications de nourrisson, quand elle ne le reconnaît plus sous sa barbe. Dans ces passages où le sujet du terrorisme, si pesant, saturé de concepts, de social et du politique, s’incarne dans une expérience singulière, le propos vise juste, décalant notre regard et nos questions habituelles. La perte du fils est pour la mère une entrée en solitude, une séparation d’avec le monde des hommes, une condamnation à errer jusqu’à la fin en compagnie du mort et des innombrables questions auxquelles il n’a pas donné de réponse, si ce n’est dans quelques traces éparses et stéréotypées – message d’adieu, enregistrement des dernières paroles – qui le coulent encore davantage dans un produit en série, la matière générique du terroriste occidental converti des années 2010.

L’autopsie de cette relation béante, condamnée à l’amour, à l’impuissance, à la perte, offre dans ses meilleurs passages un style à la fois organique et coupant, qui donne à Gaz une rugosité émouvante. Tom Lanoye suit du début à la fin une ligne claire, en se glissant dans les mots de la mère, de la rencontre avec son fils jusqu’à la séparation : pas d’explications psychologisantes ou sociales, pas de reconstruction de la trajectoire et du basculement du fils vers l’action terroriste, ni même de contextualisation précise. Bien des fois, toutefois, le discours s’échappe vers le commentaire sociétal, traitant des pratiques numériques des jeunes d’aujourd’hui, de la fabrication médiatique des terroristes, de la criminalisation des parents de ceux que l’opinion publique qualifie de barbares. Et c’est dans ces parties les plus discursives que le texte nous lâche. Que les analyses soient parfois convenues, les sentiments ou indignations exprimés banals, soit : le texte s’intéressant à la typification de la figure du terroriste, il pourrait s’attaquer, par un mouvement symétrique, à la manière dont l’expérience de la mère s’articule à des représentations collectives. Hélas, dès qu’il se distancie de la relation au fils, la densité du propos s’affaiblit, et on peine à y retrouver la patte de la mère esquissée par ailleurs. De manière générale, Gaz souffre de ce problème d’incarnation ; malgré la douleur du personnage et l’empathie qu’il suscite, il n’est jamais complètement convaincant. Sans doute est-ce également lié au délicat passage du néerlandais, langue dans laquelle le spectacle a été créé, au français. Car si Viviane De Muynck parle un français remarquable, la distance à celle qui n’est pas sa langue maternelle est inévitablement perceptible à l’oral. Davantage concentrée sur les mots, elle est moins expressive et son jeu plus monotone que dans la version originale, où son charisme se déploie bien plus largement. Peut-être aussi que la parole de la mère sur le fils a besoin pour résonner d’être au plus près du lieu et des sons de sa naissance. Viviane De Muynck le reconnaît elle-même : le texte en néerlandais est plus brutal, plus direct. En évoquant la césarienne, par exemple, la traduction parle d’incision, quand Tom Lanoye écrit dans sa langue quelque chose comme « ça a commencé à couper ». 1

C’est ce type de jaillissement visuel que l’on aurait voulu entendre du début à la fin, et qui fait trop souvent défaut dans ce Gaz en français.

- Remarque de Viviane De Muynck émise lors de la rencontre qui a suivi le spectacle. ↩︎