Œuvre achevée. Œuvre interrompue par une catastrophe, la mort au seuil de la maturité, comme l’ont été l’œuvre de Watteau, Mozart, Kafka. Œuvre achevée, pourtant, comme la leur.

Trente ou quarante années de plus (si leur avait été consenti un bail normal) pendant lesquelles ils auraient poursuivi leur production, ces trois-là par exemple, et rien ne serait pareil aujourd’hui, parce que l’histoire de la peinture, de la musique, de la littérature aurait pris un cours différent. Paradoxe qui confine à l’impensable : l’interruption catastrophique que cause la mort d’un génie jeune fauché en plein élan nous fait éprouver un manque, et en même temps, la mort fait que l’œuvre est achevée, d’un coup, pleinement. Tout est dans ce qui est.

Un bail normal consenti à Marlowe, Kleist, Büchner, Tchekhov, voilà qui aurait changé l’histoire du théâtre. En même temps, leur œuvre est achevée. Il en va de même pour Koltès. C’est un des grands et sa marque n’a pas fini de se faire.

Chéreau ne s’y est pas trompé qui, occurence unique en cette deuxième moitié du siècle, a « élu », lui metteur en scène, un auteur, Koltès précisément, d’entrée de jeu et comme a priori, dans son parcours entier, plutôt que de monter de lui telle pièce et de décider ultérieurement qu’il monterait la suivante et de nouveau la suivante. Chéreau a reconnu l’œuvre dans sa totalité et dans son devenir, indépendamment peut-on dire de toutes ses contingences. Sans doute cette élection a‑t-elle aidé l’œuvre à se faire.

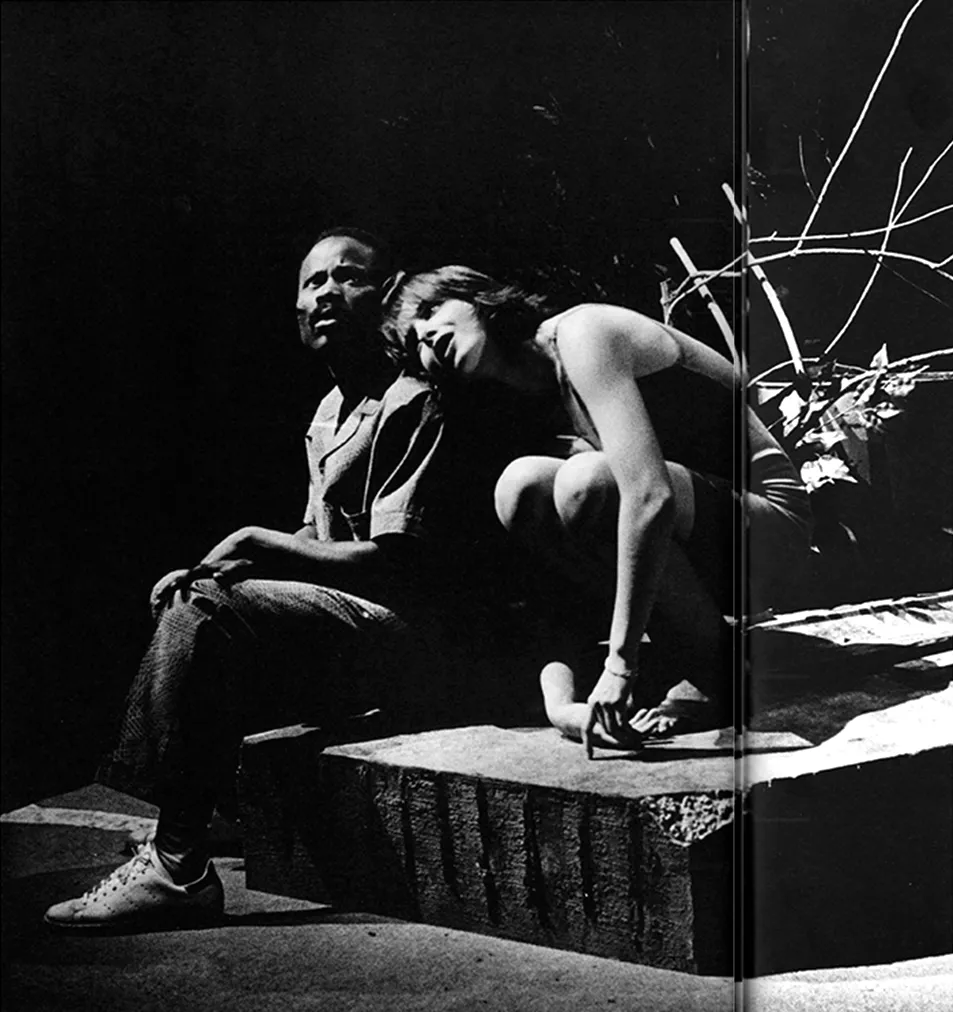

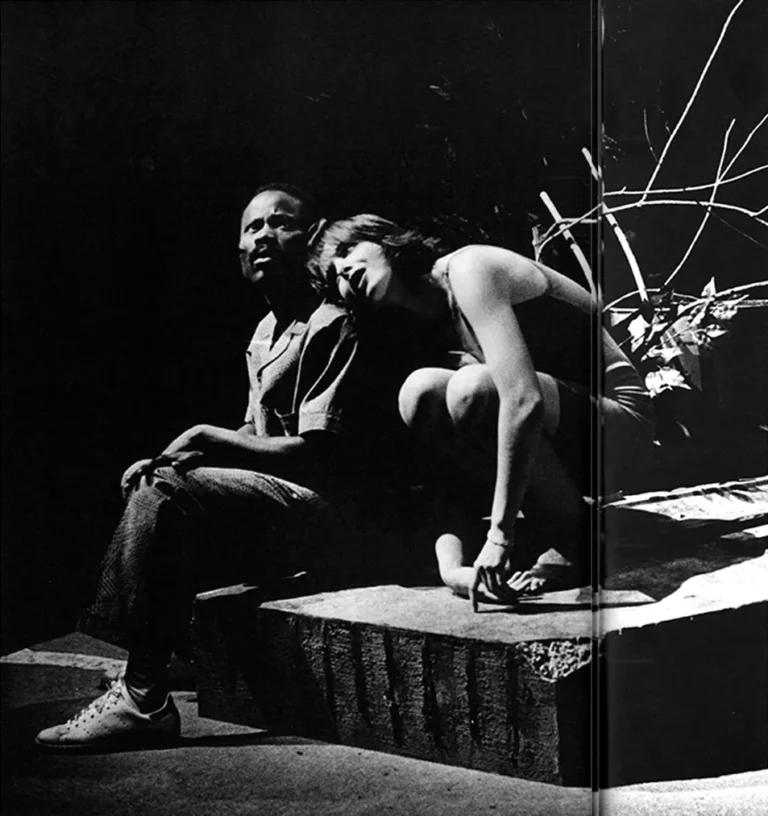

Je n’ai jamais rencontré l’homme, Koltès, et nos travaux ne se rejoignaient en aucun point que je sache. En 1983, découvrant le texte de COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIEN, j’ai eu le sentiment que peut-être il y avait là un grand écrivain de théâtre. C’est beaucoup plus récemment que le sentiment s’est changé en certitude.

Qu’est-ce qui peut amener, sans que s’écoule davanta- ge de temps, à percevoir de façon sûre la dimension d’une œuvre, à prévoir qu’elle traversera les goûts du jour et de- meurera, quelles que soient les éclipses qu’elle pourra connaître ? Qu’est-ce qui permet cette assurance notamment dans le domaine du théâtre où il est si difficile par les temps qui courent de faire le départ entre la valeur d’un spectacle et la valeur d’un texte représenté ? A combien de spectacles n’assiste-t-on pas qui sont mémorables à partir de textes ou- bliables ? Et inversement, combien de spectacles creux n’y a‑t-il pas dont on sort en se disant que peut-être il y avait là un texte mais que celui-ci s’est laissé étouffer ? Enfin, et plus précisément pour ce qui est de l’écriture théâtrale, reste-t-il des critères ? Comment se repérer ? Le paysage n’est-il pas à la fois confus et dispersé, sans contours discernables ?

Bref, qu’est-ce qui me vaut l’audace aujourd’hui d’affirmer que vivant Koltès l’est durablement ? Le souvenir spectacles de ses pièces n’y suffirait pas. Ni l’impression d’ensemble que laisse leur lecture. Non. C’est le détail.