LAURENT BERGER

Comment s’est passée ton « initiation » au théâtre dans le milieu de Buenos Aires, et quel est le parcours que tu as suivi ?

SERGIO BORIS Parmi les expériences qui m’ont forgé, il y a le spectacle de Ricardo Bartís, Postales argentinas (1988). J’ai alors dix-neuf ans et il y a une envie de dépassement dans le théâtre underground au début des années 1990, une tentative de réponse au théâtre psychologique hérité des années 1970, avec des propositions plus expressives, plus fortes mais sans encore un véritable langage scénique. C’est là qu’arrive ce spectacle de Bartís qui m’a vraiment surpris, et il est devenu mon maître ; j’ai étudié auprès de lui pendant quatre ans. Avec lui apparaissait un regard sur l’ensemble du spectacle, sur la mise en scène et la dramaturgie. Ma première expérience charnière, du point de vue à la fois personnel et théâtral, a été la création de El pecado que no se puede nombrar dirigé par Ricardo Bartís1 (1998). Cette pièce développait l’idée d’accumulation dramatique, pas seulement du point de vue narratif mais également du point de vue des énergies, des couleurs, des rythmes, une idée beaucoup plus musicale de l’expressivité ; une importance accordée aux contrastes, à la relation entre temps et espace et aux corps dans le temps.

J’ai ensuite réalisé ma première mise en scène, La Bohemia (2001), dont j’avais déjà écrit le texte, mais je m’en suis éloigné en ne gardant que la situation de départ et les noms des personnages. J’ai expérimenté un nouveau processus de création où je me mettais à improviser sur des hypothèses de petites situations, sans prendre d’engagement sur la date de première. Dès cette première pièce, j’ai mis en place des processus de répétition d’une durée de presque deux ans avant la création, qui est en elle-même le début d’une autre phase d’expérimentation, celle qui correspond à l’arrivée du regard du public sur l’objet. Je développe alors l’idée de l’improvisation pour voler au réel le discours de l’oralité. Puisqu’il s’agissait de trois personnages aveugles, nous sommes allés rencontrer des aveugles pour rassembler et enregistrer l’oralité de ces personnes. La dramaturgie se découvre ensuite au fur et à mesure, elle se dessine comme un dialogue entre ce qui se passe pendant la répétition et ce qui se passe à l’extérieur du plateau. En général, je commence à écrire au bout de six mois et j’essaie différentes manières de raconter, d’organiser une séquence de jeu.

LB

Ce processus s’est bien enraciné depuis dans ta pratique. Il guide d’ailleurs toute la dramaturgie de Viejo, solo y puto, non ?

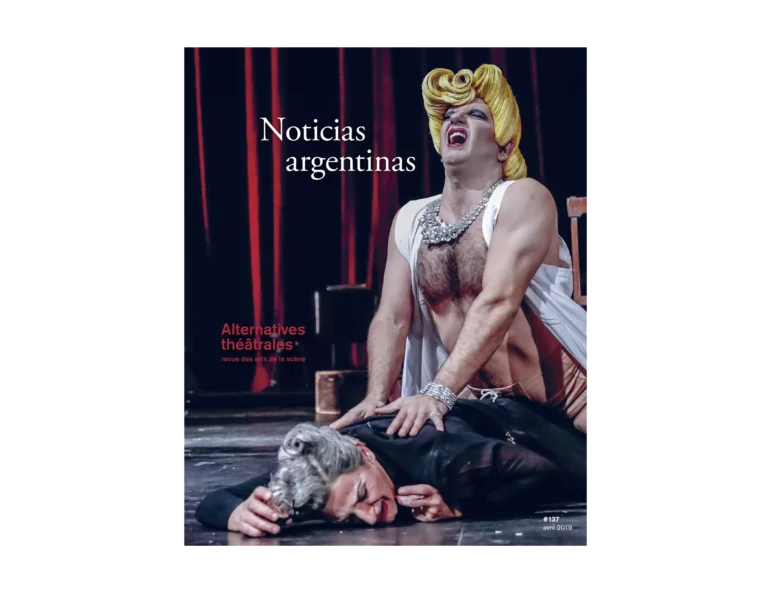

SB En 2011, je crée Viejo, solo y puto, que je répétais depuis 2009 et où j’affirme en effet un peu plus ce processus de travail en travaillant à partir de situations, en essayant que les mythes qui se jouent apparaissent dans les relations expressives entre les corps, et non pas dans l’énonciation de ces thèmes. On n’explique pas ce qui est en train d’arriver mais cela arrive véritablement, c’est-à-dire que les thèmes eux-mêmes s’incarnent dans le jeu. Ils se diffusent dans cette relation entre les corps et cela implique la narration, ce qu’on choisit de raconter. Il y a aussi un dialogue permanent entre la répétition et l’écriture ; de cette façon naît une écriture qui a moins besoin d’expliquer ce qui se passe, qui possède une plus grande confiance dans le non-dit. Tout cela passe à travers un développement des liens expressifs, de l’atmosphère, des climats, des contrastes, une perception musicale des choses.

LB

Tu parles ici des incarnations sensibles qui permettent à la dramaturgie de progresser, mais qu’en est-il de ton rapport à l’écriture et au texte ?

- Ndr : un spectacle monté par Ricardo Bartís à partir de deux romans d’un auteur culte en Argentine, Roberto Arlt : Los siete locos (1929) et Los lanzallamas (1931). ↩︎