Ces deux textes (La flèche d’Arjuna et Le fleuve et la flaque) ne sont pas des textes de critique. Mais des texte s de spectateurs qui témoignent de leur premier contact avec Le Mahabharata. Nous avons voulu élargir ainsi le cercle, afin d’ajouter au discours sur le travail l’amorce du discours sur le regard. En voilà les premiers mots.

“O Athiktê ! que tu es excellente dans /‘imminence“

Paul Valéry

Au centre du Mahabharata,une scène cruciale : celle où l’immortalité de Bhishma (qui l’a conquise au prix de sa stèrilitè, en promettant de ne jamais approcher d’une femme) compromet l’issue de la guerre qui oppose les Pandavas au clan de leurs ennemis. Tant que Bhishma vivra, aucun des deux camps ne peut l’emporter : il faut que Bhishma meure. Celui-ci accepte, à condition de recevoir la flèche fatale des mains de Arjuna, le guerrier parfait, second frère du roi Yudishthira, que Bhishma a élevé comme tous les cinq frères. Arjuna, horrifié, refuse : puis il se résout ; il lâchera sa flèche sur Bhishma.

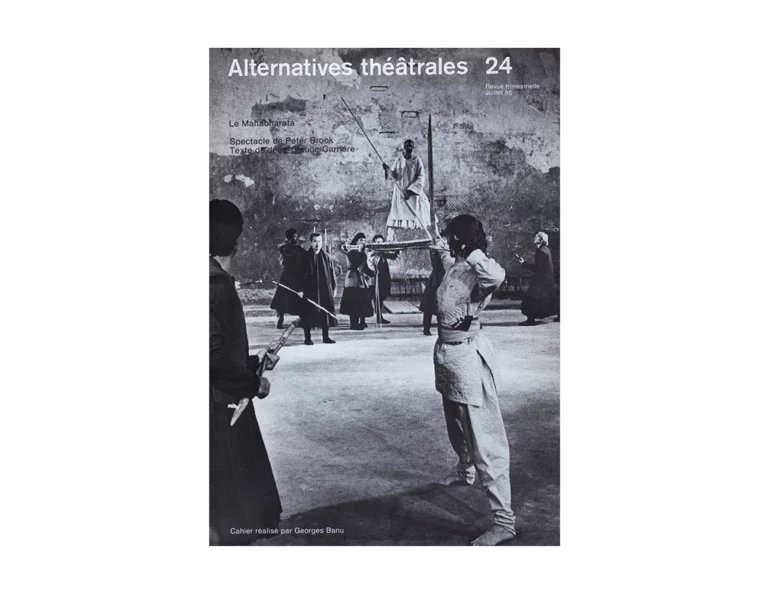

Bhishma est à gauche de la scène, immobile dans ses longs vêtements blancs ; il attend. Arjuna, à droite, tend son arc ; entre eux s’est placé Khrishn;:i souriant. Arjuna se penche en arrière, fait le geste de tendre la corde absente. Krishna, sans cesser de sourire, saisit entre ses doigts la mince baguette et avec une lenteur extrême, lui fait parcourir horizontalement l’espace qui sèpare l’arc d’Arjuna du cœur de Bhishma. Ce long parcours ne dure en fait que quelques secondes : un temps infini, un éclair suspendu. La flèche se glisse sous l’aisselle de Bhishma. celui-ci peut mourir.

Est-il légitime de privilégier ici, dans une œuvre théâtrale immense, un moment, une action, de si courte durée ? Peut-être que non ; sauf si l’on considère qu’une grande œuvre est un tout organique, dont chaque partie n’est qu’un fragment métonymique. Plus encore : chaque moment d’une grande.œuvre est peut-être comme une image de celle-ci en réduction, son microcosme, de même qu’un miroir brisé reflète une infinité de soleils (autant que de morceaux) et non l’image fragmentée de celui-ci. Toujours est-il que la question de l’instant, et de son traitement artistique — l’instant comme basculement entre deux mondes ‑n’est si angoissante que parce que nous ne pouvons pas ne pas y lire la question de la mort, et du « coup » par où le sujet s’abolit dans ce qu’il voudrait précisément saisir. Tous les arts, à leur manière, s’y sont affrontés : la peinture en saisissant le geste d’avant l’instant ; la danse ; la photographie en immobilisant l’instant ; le cinéma, par le ralenti. Mais c’est toujours de la mort qu’il s’agit. L’arc est bandé, le corps de Saint Sébastien offert, la flèche va partir. La flèche d’Arjuna part : mais elle n’arrive pas, pas encore. Remarquons que l’arc lui-même et le geste sont stylisés : arrachés à leur réalité, à leur naturalitè, sur lesquelles ils conquièrent leur vérité, qui demande du temps. Le lâcher de la flèche, vers quoi tout converge, et l’instant foudroyant de la mort, sont suspendus : le délai s’installe. En vérité, pas trop longtemps : car cette suspension, si elle était maintenue et prolongée indéfiniment nous renverrait à la stérilité et à l’aporie du « paradoxe éléatique ». Si le mouvement de la flèche (comme celui d’Achille poursuivant la tortue) est divisé en un nombre infini de parties, la flèche et Achille ne peuvent atteindre leur but : ni Achille rattraper la tortue, ni la flèche percer le cœur de Bhishma. Ce qui compte donc, c’est d’établir un temps dans lequel le temps lui-même devient diffèrent : et de faire naître l’angoisse, et de voir le geste s’accomplir, et de ne pas le voir s’accomplir. Suspens délicieux et mortel au cours duquel la mort acceptée devient désirable, en s’offrant à notre vue, à notre saisie, à notre compréhension.

Ainsi, est donné à voir ce qui d’ordinaire ne peut être vu. Analysant la nouveauté philosophique de la photographie, Walter Benjamin soulignait, dans sa capacité à saisir ce qu’il appelle « l’inconscient de la vue”, la résolution d’une énigme aussi vieille que l’humanité : comment percevoir (saisir) un mouvement dans son ensemble si chaque moment est trop rapide pour être perçu ? (De même, pour Leibniz, que le bruit de la mer est fait de notre perception inconsciente du bruit inaudible des millions de vaguelettes qui la composent). La photographie manifeste alors le pouvoir de rendre visible ce qui était passé inaperçu, ce qu’on n’avait pas eu le temps de voir — ou plutôt de savoir qu’on avait vu.

Car on l’avait bien vu. Encore fallait-il en être conscient. L’acte théâtral que j’ai choisi de décrire réalise justement à la perfection cette montée du visible à la conscience : en ce sens, s’il s’accorde admirablement avec tout ce que l’on sait de l’art de Peter Brook, dans ce spectacle comme dans toute son œuvre. Arrachant le visible à la brume infra-perceptive, il lui ouvre le domaine de la saisie lucide, et donc de l’intelligibilité — sensible et spirituelle à la fois.

L’instant rayonnant de la mort est illuminé du sourire de Krishna : économie extrême des moyens (de fines baguettes de bois); beauté du corps de l’archer ; flèche « qui vibre et vole et qui ne vole pas » étirant son parcours — temps suspendu — sourire et mort mêlés : puis l’action reprend son cours, le mythe redevient de la vie, l’épopée achève de se transformer en drame.