Ces deux figures se composent d’un extrait d“une chorégraphie de Pina Bausch, d’un fragment d’une pièce de Botho Strauss et du commentaire impressionniste suggéré par cette rencontre. Elles sont extraites d’un montage qui s’est élaboré à partir de documents de diverses pièces dansées de la chorégraphe et de textes du dramaturge.

Le propos de ce CORPS À CORPS DES IMAGES ET DES MOTS1 est de faire ressortir la coïncidence de deux langages simultanés en faisant déborder le mouvement fixé sur l’image grâce au mouvement du texte et de rendre visible le point de rencontre poétique. De cette approche d’images mises en mots et de mots mis en images. deux exemples antithétiques se rattachent au thème obsessionnel du monologue. Ce sont deux figures de solitude qui renvoient à cette notion même : « La femme qui pleure » vidée par la disparition de l’autre, ploie sous une charge émotionnelle. « La salisfaite » emplie d’une souriante ignorance des autres s’immobilise à l’image des objtets qui l’entourent.

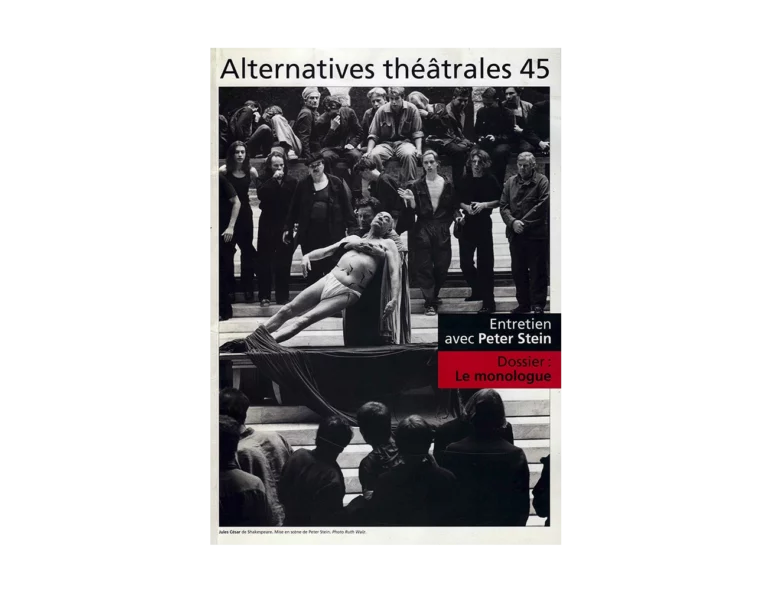

« La femme qui pleure » (WALZER)

« Mon visage me pèse. Comme si c’était de la pierre. Il voudrait tomber, tomber. Dans la direction où vous êtes parti.

Ce qui reste de vos pas… une perle de terre dans la trame déchirée du tapis, un trait de cirage sur la plinthe là, en bas, oû tout est difficile à voir(… )

(. ..) nous courbons des jours entiers la nuque sur le même souvenir. Ivres jusqu’aux larmes lorsque nous repérons la trace de ce pas — le souvenir entier, mon Dieu non, peut-être une pellicule de vos cheveux, un morceau d’allumette, une tache de salive, le fil d’un vêtement.

Vous m’entendez ? Oui ? »2

L’écriture et l’image fusionnent allègrement et pesamment, se confondant dans un lent mouvement dansé vers le bas en chute libre. Les mots semblent portés par le poids de la matière brute qui s’enroule, s’enroule, ramassant sur son passage toutes traces de vie.

« La femme qui pleure », pesante de solitude et le visage décomposé, s’abandonne comme un fruit mûr qui se détache et se laisse lourdement tomber au sol. Dernière contenance, dernier rempart avant de rentrer en elle-même, de s’enrouler et de basculer en se laissant glisser vers l’en bas où tout est difficile à voir, où la nuque s’arrache à force de se courber. Elle roule et s’enroule dans le souvenir avec au loin la silhouette désinvolte de l’homme. Figure de femme au charme triste qui pleure l’absent et qui par une étreinte du vide essaye de se faire entendre. Les mots comme les corps parlent seuls. « Ils prennent des postures, se donnent en représentation sans demander aucune autorisation ».3

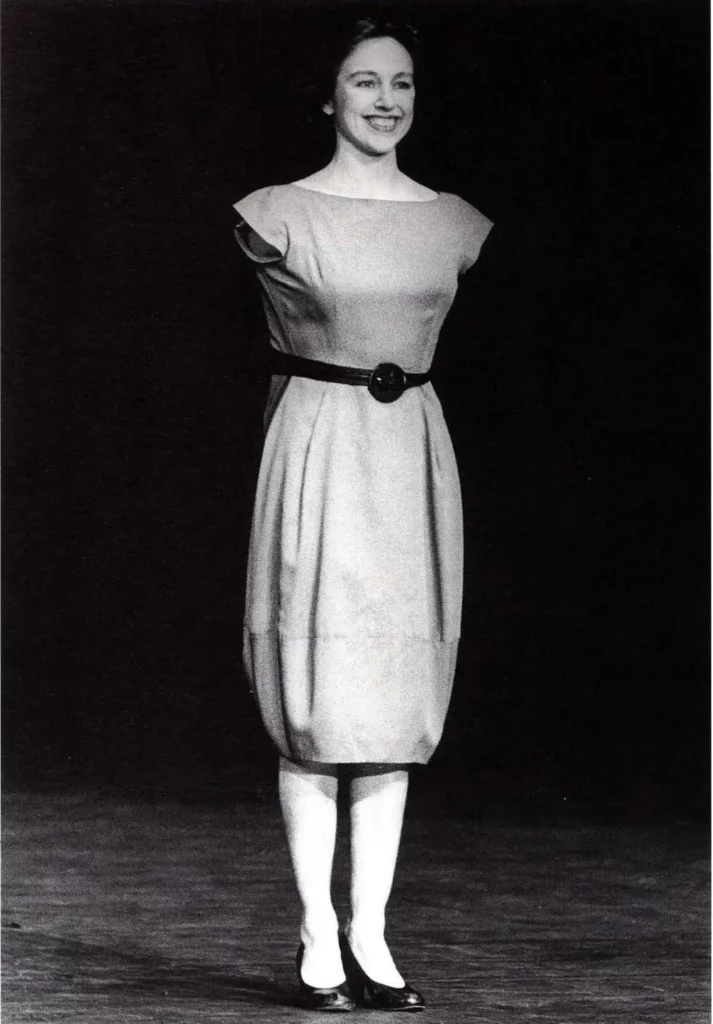

« La satisfaite » (VIKTOR)

« Je m’appelle Henriette Rombard, j’ai vingt-neuf ans, je travaille comme laborantine, je suis célibataire, je vis dans un deux-pièces-et-demi indépendant à l’intérieur de la maison de mes parents. Mes loisirs sont les voyages, les animaux, l’histoire et comme vous le voyez, je vais avec plaisir au théâtre.

(…) Je peux parler avec tous les objets et tous les objets m’aiment. Je ne suis pas maladroite, je ne casse rien. Je n’ai encore jamais fait tomber un vase ou une assiette. En fait, je n’ai encore jamais rien cassé. Je suis heureuse. Non, je suis très satisfaite. C’est bien cela. Si j’étais heureuse, je suis sûre que je laisserais tomber quelque chose de temps en temps. »4

Représentation du top model d’une machine célibataire parée pour une vie solitaire qui s’autosatisfait. Une prisonnière consentante d’une forme humaine moulée comme un « support sur pied ». Un mannequin sur présentoir ligoté d’une robe, dont l’apparence est nette et souriante. Une récitante qui déclenche automatiquement l’énumération de sa carte d’identité, son emploi du temps, ses modes de communication, ses types de relation et ses plaisirs.

La satisfaite vit en parfaite harmonie avec les objets qui l’environnent et qui l’aiment, objets de remplacement et de compagnonnage : elle parle avec tous, mais ne dérange ni ne trouble leur immobile intimité. Cependant le cœur n’y est pas : cet organe importun et trouble fête, celui-là qui provoque des transports d’émotions, des poussées de fièvre et qui déséquilibre tout sur son passage.

La satisfaite, barricadée derrière son rempart d’immobilité laisse néanmoins transparaître le désarroi qui s’infiltre à travers les interstices de son angoisse rendue lisse. Signe des temps :

l’avènement des Isolés qui se rendent maîtres de leur emploi du temps et qui entretiennent leur intérieur en évitant de se heurter, afin d’échapper aux blessures qui brisent le cœur en mille morceaux.

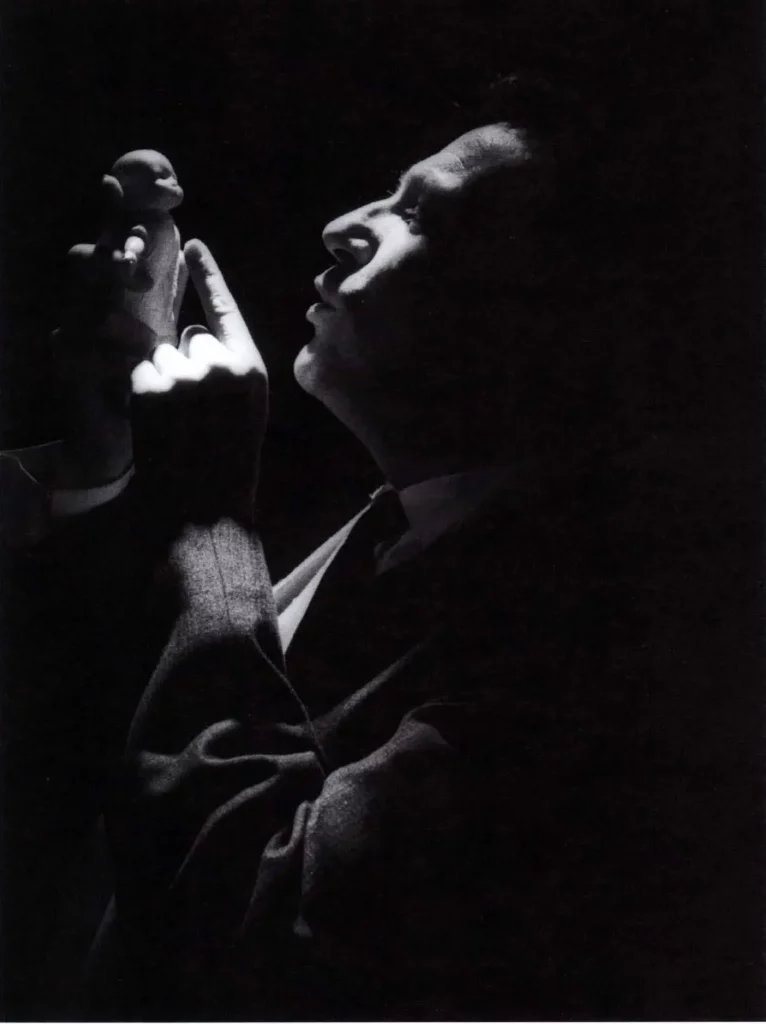

Conçu comme un triptyque, STABAT MATER de Jean-Pierre Verheggen articule et entrelace trois thèmes : la poésie, conçue comme extirpation fluide, « jaculatoire », des mots, des syllabes et des sons hors du corps ; le deuil de la mère, exprimé comme prière de réaccouchement de soi par l’enfant orphelin devenu adulte ; la souffrance physique, enfin, la douleur intestinale, avec son chantage au cancer et à l’ablation, comme double métaphore des souffrances de l’enfantement et du « travail » de l’écriture.

Du cercueil central appelé par l’humour et le jeu à se transformer en berceau puis en écritoire, à l’écroulement apocalyptique de la bibliothèque de Babel, en passant par l’odeur du café frais qui titille crescendo les narines du spectateur, tout fait signe dans cette dramaturgie à la fois simple et savante, où l’acteur, plutôt que de s’abandonner au désordre d’un ego narcissique et à la jouissance onaniste de la profération, accepte humblement, dans une aventure artistique collective, de construire un personnage et d’être ce qu’il n’a jamais cessé d’être depuis l’origine : un médium créatif de sens et d’émotions.

Yannic Mancel

- PINA BAUSCH — BOTHO STRAUSS. CORPS À CORPS DES IMAGES ET DES MOTS. Mémoire présenté par

Geneviève Ryelandt au Centre d’Etudes Théâtrales de Louvain-laNeuve. ↩︎ - Botho Strauss, LA TRILOGIE DU REVOIR, texte français de Claude Porcell, (1ère partie, « Petit cercle, Suzanne), éd. Gallimard, coll. Le Manteau d’Arlequin, 1982, p.16. ↩︎

- Aglaia, I. Hartig, P. Ivernel, in « Botho Strauss, narrateur ». Préface de la THÉORIE DE LA MENACE, éditions du Seuil, Paris, 1988, p.117. ↩︎

- Botho Strauss, LES SEPT PORTES, texte français de Daniel Benoin. (La satisfaite, Idoles). éd. l’Arche, 1991. p. 70. ↩︎