Bruxelles/

Une Flûte enchantée des plus étranges…

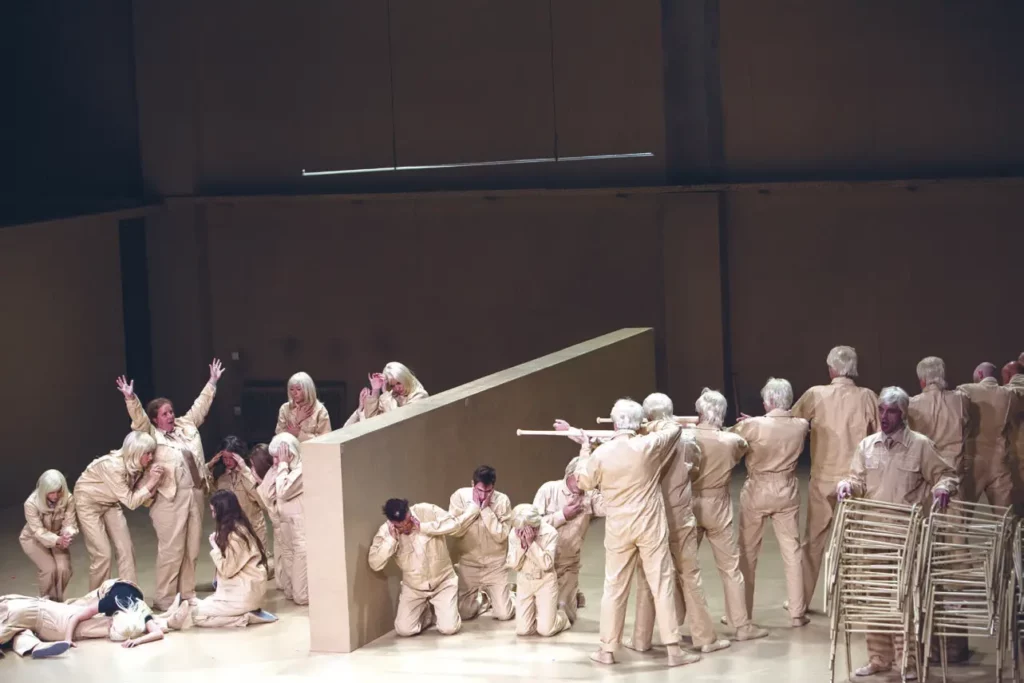

En septembre 2018, Romeo Castellucci signe, à La Monnaie/De Munt de Bruxelles, une mise en scène de La Flûte enchantée de Mozart des plus étranges. Privilégiant l’oubli total d’une écoute chargée en lieux communs, il abolit toute représentation figurative de la fable – qu’elle soit littérale, onirique, symbolique, moderniste. Les deux premiers actes se déroulent dans une atmosphère d’une blancheur presque irréelle. L’espace, envahi par des éléments figuratifs d’un XVIIIe siècle désincarné – un rococo fantaisiste, des plumes et costumes d’époque – exprime la vacuité d’un ordre dominé par la Raison, acte de foi de la civilisation occidentale et charte obsolète d’une science sans conscience. Quant aux deux autres actes, ils se déroulent dans un décor en bois des plus neutres – aire de jeu divisée selon le sexe et la symbolique dualiste du jour et de la nuit – boîte dans laquelle les personnages en blouses de travail sont reconnaissables en raison de leurs initialess cousues au dos de leur costume. La déconstruction de la dramaturgie mozartienne, avec l’esprit cartésien des Lumières considéré comme la terreur d’un patriarcat despotique, et la symbolique d’une nuit mythique, la créativité et la maternité originelle, est d’une pertinence qui mérite réflexion.

Europe/

L’effondrement de la forme lyrique

Mais au-delà de cette vision spirituelle de l’œuvre, ce qui est frappant, c’est la liberté avec laquelle le metteur en scène, en collaboration avec le chef d’orchestre, se permet de tailler dans le vif d’une partition emblématique, ouverte désormais à toutes les possibilités. Renonçant à tout principe de la Werktreue, sous l’influence des dramaturgies de plus en plus extrêmes, force est de constater que presque tout est devenu possible à l’opéra, et la durée d’une œuvre lyrique, sa temporalité, se modifie au risque de provoquer un effondrement de la structure même.

Bien que La Flûte enchantée soit un Singspiel (une œuvre proche de l’opéra-comique, avec une alternance de dialogues parlés et d’airs chantés), Castellucci décide la suppression de toutes les séquences parlées durant les deux premiers actes. En revanche, dans les deux actes suivants, il insère des scènes écrites par Claudia Castellucci. Ici, la symbolique de la nuit et de la lumière est revisitée sinon vécue à travers les figures d’êtres aux corps meurtris. Ces nouveaux « récitatifs », si tant est que le mot soit juste, reprennent le témoignage de femmes aveugles, évoquant l’obscurité profonde de leur vision intérieure, et de grands brûlés, dont le corps a survécu à l’expérience traumatique du feu. Mais si la nuit fait place à une grande douceur chez la femme, le feu a été d’une violence implacable auprès des hommes.

Si cette Flûte si étrange est évoquée en guise d’introduction à ce texte, c’est pour une raison très simple : non seulement les dramaturgies de plus en plus complexes des mises en scène ébranlent l’édifice lyrique – la partition – au cœur des institutions mais encore, ces visions fantasmagoriques « autorisent » voire rendent « légitimes » des adaptations d’opéras de plus en plus déstructurées en dehors des institutions.

Paris et Édimbourg/

Des adaptations essentialistes des opéras…

En 1981, Peter Brook, avec la collaboration de Jean-Claude Carrière et Marius Constant, crée La Tragédie de Carmen, une version musico-théâtrale de l’opéra-comique de Georges Bizet, une vision goyesque du drame, centrée sur la fatalité noire des destinées, loin des grands chœurs décoratifs de l’œuvre et du folklore coloré d’une Espagne fantaisiste. Au sein du plateau circulaire du théâtre des Bouffes du Nord, une arène de corrida recouverte de sable, accompagnée d’un orchestre de chambre à défaut du grand orchestre lyrique, cette adaptation théâtrale revient à l’essentiel du livret, c’est-à-dire au théâtre de l’intime, avec des chanteurs-acteurs qui, après des mois de répétitions intenses de préparation théâtrale, ne chantent guère à gorge déployée. La forme est resserrée, l’intrigue est concentrée, l’orchestre est réduit à quinze instruments solistes, pour exalter le sens profond de l’œuvre qui est sa dimension tragique.

Dans ce même esprit d’une concentration tant orchestrale que narrative, il faut citer Ring Saga, l’adaptation de la tétralogie du Ring de Wagner par le compositeur Jonathan Dove et montée par Graham Vick. Créée pour le City of Birmingham Touring Opera, un lieu militant non institutionnel, la partition orchestrale pour dix-huit instruments respecte toutefois son langage musical et les principes narratifs des leitmotivs. Le livret subit également des coupes dramaturgiques, ce qui réduit la durée du Ring à neuf heures au lieu de treize. Cette transcription du Ring tend vers le théâtre musical, avec un orchestre qui ne couvre pas totalement les voix et qui permet un chant de moindre ampleur. Lors de la création française de Ring Saga en 2011 par Peter Rundel/Antoine Gindt au Festival Musica de Strasbourg puis à la Philharmonie de Paris, la structure scénique envisagée par Gindt est un dispositif vertical dans lequel les musiciens sont également visibles. La volonté d’un décor unique, facilement transportable, est notamment destinée à des théâtres qui n’ont jamais pu se permettre une représentation du Ring ou à des salles polyvalentes de concert.

Dans un tout autre esprit, fortement pédagogique cette fois, l’Opéra Comique propose des réductions d’opéra du répertoire, comme Bohème notre jeunesse, une production de langue française, avec une adaptation musicale de Marc-Olivier Dupin et un effectif instrumental de chambre de treize musiciens. Interprétée par les chanteurs-acteurs de la Nouvelle Troupe Favart, cette création-valise, avec ses décors mobiles et transportables, mise en scène par Pauline Bureau, est créée à Paris en juillet 2018. Elle part ensuite en tournée dans des théâtres de province, partenaires des lycées en France.

Paris/

La partition d’Orfeo démembrée par les Bacchantes

En 2017, Orfeo /Je suis mort en Arcadie est créé par le collectif exubérant La vie brève, compagnie cofondée par Jeanne Candel et Samuel Achache1. Basée sur l’Orfeo de Monteverdi et d’autres matériaux aussi divers que les improvisations des chanteurs-acteurs ou les Géorgiques de Virgile. C’est une adaptation décalée, pour ne pas dire déjantée, de l’œuvre lyrique.

Suite à sa création en 1607, Orfeo sera l’une des très rares œuvres lyriques de cette époque à faire l’objet d’une impression musicale, voire d’une réimpression mais, chose courante à l’époque, l’instrumentation n’est pas indiquée dans la partition. Cette absence de nomenclature autorise au directeur musical un choix personnel : flûte traversière, saxophone, clarinette, trompette, guitare, grosse caisse… tout est possible dans ce nouvel Orfeo ! L’improvisation occupant une place essentielle dans la musique baroque, Florent Hubert envisage un arrangement musical, non dans le sens d’une reconstitution baroque, mais tel que le pratiquerait la musique jazz, à savoir une recréation de l’œuvre. Le récitatif continu, ciment de l’œuvre lyrique, disparaît au profit d’une version essentiellement dialoguée. Il y a cependant l’insertion des séquences essentielles d’Orfeo, telle que l’allégorie de la Musique, l’annonce de la mort d’Eurydice ou le chant d’Orphée, mais la musique en tant que phénomène sonore occupe une place moindre dans cette production. Dans ces séquences musicales, l’arrangement détourne le sens originel au profit d’un autre chemin, le choix d’instruments hétéroclites et les dissonances dans l’harmonisation, s’amusant à rendre ces moments tragiques parfois ludiques et drôles.

Orfeo/Je suis mort en Arcadie s’appuie sur d’autres textes que le livret d’Alessandro Striggio : oubliant toute référence au drame pastoral, se référant au Livre IV des Géorgiques de Virgile, le collectif remplace les bergers par des apiculteurs. Le transfert n’est pas anodin : Eurydice est morte des poursuites d’Astrée, berger et apiculteur, et durant sa course, elle sera mordue par un serpent, laissant Orphée inconsolable. Mais encore, le collectif signe une œuvre au pluriel et le drame, centré sur le deuil d’Orphée, éclate au profit d’actions parallèles, notamment le rôle important d’Aphrodite, déesse et mère quelque peu dépassée par ses quatre fils égocentrés – à savoir Dionysos le tourmenté, Eros le jaloux, Pan le turbulent, et Orphée l’écorché.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)