Extase. — Dans Quarante-et-un, Bernard Eylenbosch, en tenue de surfeur avec sa planche sous le bras, immobile face au public, entamait une récitation syncopée, habitée, d’une curieuse épiphanie orgasmique glanée sur Internet : celle d’un homme surnommé depuis le Double Rainbow Guy (ou DRG) en extase devant un double arc-en-ciel observé dans le parc naturel de Yosemite le 8 janvier 2010 (ce n’est peut-être pas tout à fait une coïncidence s’il est également question d’un arc-en-ciel dans la chanson de Johnny Nash). En voici la transcription : « Whoa, that’s a full rainbow. All the way. Double rainbow. All the way. It’s a double rainbow all the way. Whoa. So intense. Whoa. Man. Whoa. Whoa. Whoa ! My God ! Oh my God ! Oh my God ! Woooo ! Oh wow ! Woooo ! Yeah ! Oh my, oh my, oh my God look at that. It’s starting to look like a triple rainbow. Oh my God. It’s full.

Double rainbow all the way across the sky. Oh my God. (Sanglots). Oh God. What does this mean ? Oh my God. It’s so bright. Oh my God it’s so bright and vivid. Oh. Oh. Oh. It’s so beautiful. (Sanglots). Oh my God. Oh my God. Oh my God. Double complete rainbow. Right in my front yard. Ha, ha, ha, ha, ha ! Oh my God. What does this mean ? Tell me ! It’s too much. I don’t know what it means. Oh my God. It’s so intense. [Grand soupir]. Oh my God. » Non seulement Bernard Eylenbosch reproduisait à la perfection les intonations hystériques du DRG et le rythme même de ses transports, mais d’autres acteurs venaient joindre leur voix à la sienne, donnant une dimension étrangement chorale et doublement répétitive à ce qui n’avait été à l’origine qu’une expérience intime, presque mystique, et pourtant destinée d’emblée à être partagée par un public, puisque DRG avait pris la peine d’enregistrer son épiphanie (à l’heure où nous écrivons, sa vidéo totalise près de 45 millions de vues).

Jouer le jeu. — Soient les invariants de tout théâtre : des acteurs, quelque chose à dire et des spectateurs. Depuis ses premiers spectacles, T5 interroge sans trêve le rôle de chacun, sa nécessité ou les formes qu’il peut prendre. Certains croyaient jadis à la « révolution permanente » ; il s’agit ici d’une expérience sans cesse renouvelée de l’art de la scène. Le jeu, d’abord désincarné ou distant, a exploré la voix, le corps, la musique, le rien faire et le laisser dire ; on est passé de la distanciation à l’incarnation paradoxale (Philip Seymour Hoffman, par exemple, 2017). Avec une jubilation communicative (même si elle s’exprime avec retenue ou froideur), T5 a tenté la conversation à bâtons rompus (Convives, 2007), l’adresse directe au public ou le chuchotement indistinct, toutes les formes possibles de répétition ou de désillusion narrative, les histoires juxtaposées ou improbables (La Estupidez, 2012), le muet ou le délire verbal. Les spectateurs, pour leur part, ont été interpellés, ignorés, photographiés (Zugzwang, 2002) ; ils ont même pu interrompre un spectacle ou plébisciter le choix d’un texte (Moby Dick, en répétition, 2016). Le temps de préparation, la composition du collectif, le nombre de collaborateurs diffèrent à chaque spectacle. T5 n’aime ni la régularité ni, surtout, la prévisibilité : en témoigne la mise en scène d’une rencontre non programmée dans Blind date (2008) ou la programmation possible de sa propre disparition dans son dernier « plan quinquennal ». En interrogeant ainsi le texte, le personnage, le décor, les fins et les moyens du théâtre, le collectif produit des déplacements féconds. Le monde représenté n’en sort pas indemne. Que deviennent les certitudes lorsque le spectacle se fait insaisissable ? T5 joue, joue pour nous, avec ou contre nous, mais jouent-ils le jeu ?

Éloge des collaborations. — T5, c’est un noyau d’amis (à géométrie variable) et « une certaine manière » d’habiter la scène (elle aussi variable). Mais en plus de quarante spectacles (compteur provisoirement arrêté en 2017), c’est aussi presque à chaque fois l’aventure de rencontres et de collaborations plus ou moins durables. On sait que les temples shintoïstes

japonais sont à la fois très anciens et, en principe, reconstruits à l’identique tous les vingt ou trente ans ; c’est la cérémonie du Shikinen Sengu qui est à la fois une protection contre les xylophages et une méditation spirituelle sur le même et l’autre. Le changement dans la continuité (ou la continuité dans le changement) est un des secrets de la longévité de T5. Il se mesure à sa capacité à intégrer ou à rejoindre des comédiens, des auteurs ou des troupes différent(e)s. Avec le collectif bruxello-flamand Dito Dito, les T5 mettent en question la politique communautaire de la culture d’un pays en voie de fédéralisation – fortement encouragés en ce sens par Frie Leysen et son Kunstenfestivaldesarts – et réalisent des spectacles marquants, dont le séminal Ah oui ça alors là / Ja ja maar nee nee (1997) ou, cinq ans plus tard, Les B@lges, pour lequel ils sollicitent les auteurs Paul Pourveur et Jean-Marie Piemme. Le rapprochement avec Tristero, autre collectif flamand à l’origine mais qui joue volontiers également en français, nourrit notamment La Estupidez. Leur dernière grande collaboration est In het Bos / Dans les Bois, commandé à l’auteur japonais Oriza Hirata… qui se passe au Congo.

Imprononçables. — Les comédiens autant que les étudiants en lettres connaissent l’antienne : « Exprime-toi clairement » ; « Détache bien les syllabes » ; « Sois compréhensible par tous »…Comment dire Transquinquennal : transes quinquennales ? ‚« quinquénnal » ou

« quinquennal » ? D’emblée ou presque, le collectif a eu le génie des titres qui étaient difficiles à prononcer ou dont le sens ne s’imposait pas avant le spectacle ni parfois même après.

Les uns misent sur l’une ou l’autre langue nationale, comme Ah oui ça alors là / Ja ja maar nee nee (1997), Vous dites / U zegt (2000), sur le mélange des langues, comme Careful with that axe, Eugène (2014), ou sur d’autres langues, comme La Estupidez (2012) ou Let’s religion (2012). D’autres ont recours à des termes inventés ou de signification douteuse : comme Chowk (Carrefour) (2006), Games People Play (Vernissage II) (2007), ou jouent sur l’ambiguïté, comme Est (2000), dont on ne sait s’il s’agit de la troisième personne du verbe être ou de comédiens qui ne sont pas passés à l’ouest. To cut a long story short (2017) est un joli paradoxe, Zugzwang (2002) renvoie à l’univers des échecs (c’est un coup forcé), mais c’est également le nom du vingtième épisode d’un jeu japonais, le Umineko no Naku Koro ni. Les B@lges (2002) représentent le sommet de cette tendance, qui se prononcent « Balges » ou « Belges », ou « Barobaselges », « Batlges »… ou pas du tout. On en viendrait presque à soupçonner que le choix de certains auteurs n’est pas étranger à la difficulté de prononcer leur nom : Eugène Savitzkaya ou Rafael Spregelburd. L’effet produit est double. Il s’agit toujours d’un décalage fécond par rapport aux titres habituels, quelque chose comme une marque d’étrangeté et de singularité propre à T5, qui finit par participer à la construction de son identité. Par ailleurs, souvent déconnecté du spectacle lui-même, et imprononçable, le titre flotte dans la mémoire du spectateur qui, nous en avons fait l’expérience, éprouve quelque difficulté à s’en souvenir précisément. Ainsi, sur l’amas de ces hésitations langagières, flotte fièrement le drapeau de la compagnie.

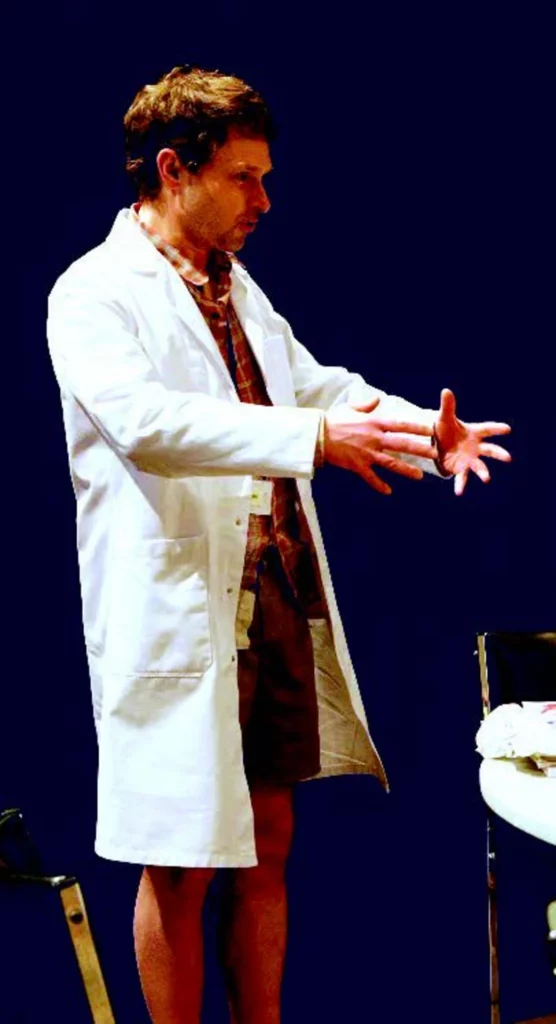

Panic button. — Le vrai spectacle vous rendra libre. A moins, bien entendu, que cette liberté n’ait été aliénée au préalable en vertu d’un engagement explicite. We Want More s’ouvrait sur un avertissement que Stéphane Olivier, une feuille à la main, lisait à l’assistance : « […] Il n’est pas possible de vous autoriser à sortir après le début du spectacle. Les spectateurs qui ne sont pas à l’aise avec ces consignes peuvent sortir maintenant, ils seront remboursés ». Avertissement aussi sérieux qu’humoristique, indécidablement. Sur le T‑shirt rouge de S. O., orné d’une vaguelette rappelant l’icône d’une célèbre marque de boisson gazeuse, on pouvait lire le slogan Enjoy freedom (paraphrasable ainsi : « Soyez libres, c’est un ordre impératif, et jouissez sur injonction de cette liberté, qui n’est d’ailleurs pas identifiée ici comme étant la vôtre »). Dans Capital Confiance (réalisé en collaboration avec le Groupe Toc), le contrat proposé au public s’opposait point par point à celui de We Want More, tout en s’appuyant sur la même logique libérale : à l’interdiction de perturber le spectacle par une sortie à titre personnel répondait la possibilité d’y mettre fin pour tous, car un bouton rouge sur un côté de l’avant-scène permettait à tout spectateur qui le souhaitait d’interrompre définitivement la soirée en appuyant dessus. Evidemment, ce qui devait arriver arriva : un plaisant ( ?) exerça un jour ce droit, « pour voir », comme on dit. Les acteurs, tenant parole, mirent aussitôt fin à la représentation (sur ce qu’il advint ensuite, cf. « L’Organisation de l’enthousiasme », un bel article de Ianik Marcil consultable sur erudit.org.)