Michel Laubu est un inventeur de monde. Il l’était enfant, acharné bricoleur et rêveur, à Creutzwald, dans une cité minière qu’il quitte à vingt ans, en 1981. Lorsqu’il trouve le chemin de la formation du Centre universitaire international de formation et de recherche dramatique (CUIFERD), il pratique un théâtre de l’action physique et découvre le Théâtre Laboratoire de Grotowski, l’Odin Theater d’Eugenio Barba, mais aussi le Nô, le Kyogen, le Kathakali, le Topeng… « Il s’agissait alors d’utiliser son corps comme un objet, de le transformer », se souvient-il, « Avec ces théâtres de masques, augmentés d’ajouts, de postiches, le corps devient une Figur. […] Le fait de lever les épaules ouvrait les articulations des poignets pour le Topeng. Avec le masque Nô, le fait de n’avoir que de petites ouvertures induisait une nouvelle manière de se déplacer […] et d’appréhender le monde qu’on allait traverser. »

Tel fut le chemin de Michel Laubu vers « l’école polysémique » et le Turak Théâtre, une compagnie qu’il fonde, d’abord seul, en 1985. Rapidement il découvre la Turakie, pays imaginaire né d’un champ de fouilles fictif, où l’on collecte les mots et les objets : on les colle, on les tord ou on les découpe.1 On crée une « écriture automatique visuelle » nourrie de l’inattendu de la métaphore et du coq-à‑l’âne comme une éthique du poète, et ce faisant « nous sortons de l’autoroute de notre imaginaire », nous confie Michel Laubu 2. La métaphore est au cœur du travail, de ce « bricolage poétique » ou de cette « poésie bricolée » où l’on « fait avec » l’objet que l’on trouve ou récupère – et dont sait si bien parler Jean-Luc Mattéoli, un chercheur complice de la compagnie3 : « Les objets sont les étoiles d’un ciel ordinaire. L’usure dessine des traces de lumière, elle retient la mémoire du geste déjà mort. […] L’usure est une brume d’où peuvent surgir des personnages sans communes mesures avec le quotidien dont ils sont issus. »4 « L’objet pauvre », le résidu, le reste, le rejet de la mer ou du ciel, des armoires d’antan, de la poubelle ou de la décharge, d’Emmaüs ou de quelques brocantes, est central dans cet univers de planches récupérées, de noyaux d’avocat ou de pommes de terre sculptés, d’écorces de melon séchées, de bois flotté, de carapaces de crabe recueillies, d’os usés, de carton ondulé, de têtes de robinet…

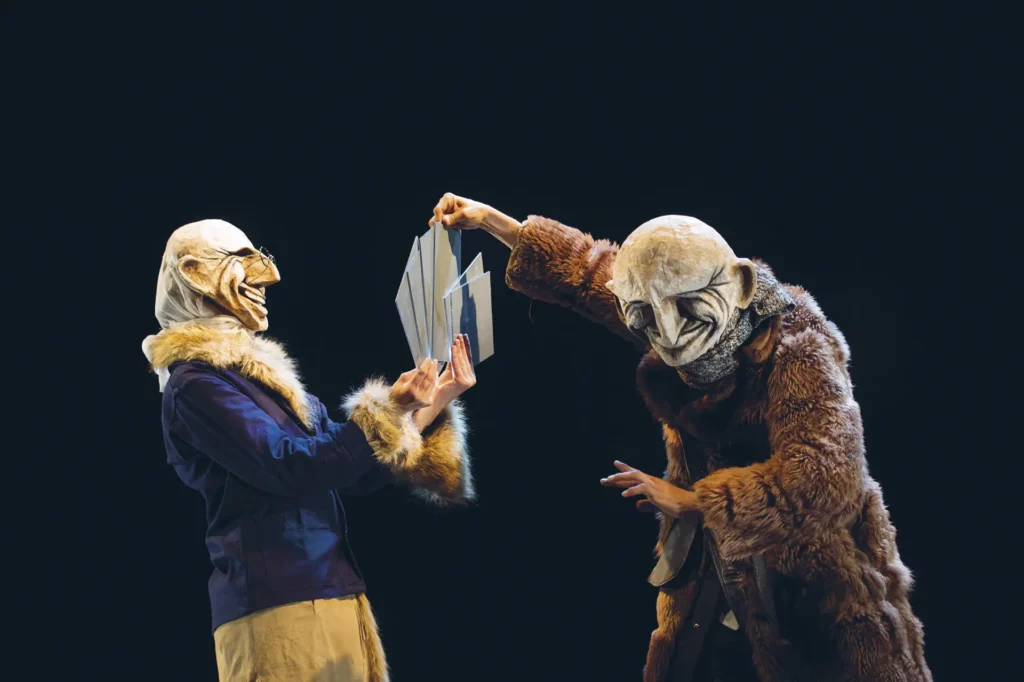

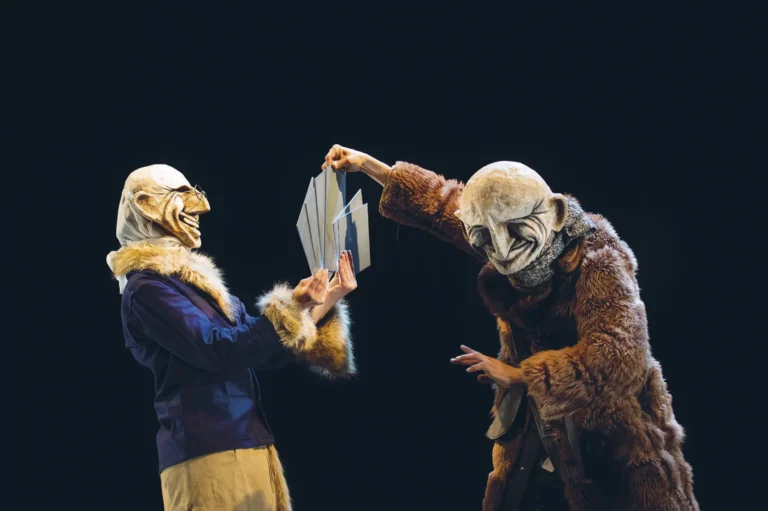

(Gardien de la mémoire), Le Bateau Feu ‑Dunkerque, 2015. Photo Romain Étienne.

De ces « trésors » de rêveur naissent des personnages insolites, de taille variable, aux visages anguleux, aux yeux vides ou fermés : « gourde sculptée » dont la mâchoire est littéralement louche, « céphalopalmétuba » ou « kayakamoureux » – « palindrome aquatique ». De l’imaginaire, surgissent des créatures à la tête coincée avec le menton du manipulateur qui leur donne ses bras et son buste, ou fixée devant lui sur un plastron. L’objet-masque, parfois à peine creusé, peut aussi être porté au pied ou sur la tête, toujours de manière détournée. À la dimension de notre propre corps, il est tenu à distance physiquement, jamais placé sur le visage : ce dont il est question ici, c’est donc d’un masque qui s’esquive et par là-même joue de l’ambiguïté de sa nature, qui se présente à nous comme une sculpture ou une marionnette. Michel Laubu d’expliquer : « On joue du masque posé sur une épaule. L’acteur qui le porte voit par en dessous, quelque fois par la bouche… Cela dépend de l’objet : nous nous laissons vraiment guider par les objets. Quand on fabrique un masque, on fabrique un objet et ensuite l’on voit, où on va le mettre. »5

Toutes ces Figures que le spectateur découvre au plateau sont de Turakie et cela se voit ! Il y a, de fait, un type turakien, indubitablement, défini par des traits de visage saillants, comme dessinés au couteau, une couleur de peau oscillant du blanc à l’ocre en passant par le gris… Et quand elles prennent taille humaine, elles évoquent des masques, comme celui du « gardien de phare », du « Président Chemise », de « l’orchestre national » ou de « cArMen ». Les figures masculines turakiennes sont chauves, parfois avec un chapeau-couvercle-de-casserole ou abat-jour-de-lampe ou une large collerette Charles IX, quand les féminines sont particulièrement genrées comme avec cArMen, coquettes, à cheveux longs, parfois nattés. Leurs visages ne sont pas sans évoquer non plus les « masques-planches » de l’archipel de Kodiak, notamment les masques des « kayakamoureux » cerclés de duvet de plumes, proches des masques aux grandes narines ou à la tête pointue et aux paupières tombantes des productions des « ESKIMOS », en Alaska.6

De Turakie, de ce pays qui n’existe pas, la compagnie propose des reconstitutions pseudo-historiques, des spectacles, des expositions et des performances. Parmi les œuvres créées, citons Golek en 1987, Au rez-de-chaussée d’un petit entrepôt précieux en 1992, Deux pierres – 2 PI R en 1999, Le Poids de la neige et la salamandre en 2001, La Petite fabrique de pingouins en 2003, Depuis hier, 4 habitants et Intimae en 2006, Établ’île en 2007, À notre insu en 2008, Stirptiz et Appartement témoin en 2010, Les Fenêtres éclairées en 2011, Gardien de phare(s) et autres loupiotes en 2012, Sur les traces du I.T.F.O. en 2013, Une Carmen en Turakie en 2015, Parades nuptiales en Turakie en 2017 et Incertain Monsieur Tokbar en 2018.

D’une création l’autre, le Turak Théâtre a affirmé sa spécificité : il dépasse le seul théâtre de marionnettes pour se situer à la croisée de ce dernier et du théâtre gestuel masqué, et se faire théâtre « visuel, nourri d’objets détournés, de mythologies anciennes ou imaginaires et de langages aux accents multiples et inventés »7, construit par les objets croisés et les jeux de mots qui surgissent à la manière des surréalistes dans des associations improbables, sur le principe du coq-à‑l’âne, un mot nous entraînant dans une direction et en même temps faisant apparaître du lien inattendu.

Avec la dernière création de la compagnie, Incertain Monsieur Tokbar, nous arrivons in medias res en Turakie et y rencontrons le personnage éponyme en voyage, d’abord à la recherche de sa « motobylette » et in fine de ses cinq sens « en panne des sens ». Nous retrouvons des personnages-robinets (comme dans Au rez-de-chaussée d’un petit entrepôt) et toute une frigothèque dont chaque frigo conserve « des souvenirs au frais » de Monsieur Tokbar.

Sur le plateau, ces frigos, alignés et superposés, éléments centraux de la scénographie, constituent une forteresse, d’où surgit un monde de pont-levis, de herses en métal avec une chaîne que tente de meuler un chevalier à tête de robinet, non loin d’un petit chevalier mécanique à tête de poisson : autant de personnages d’une fable métaphysique qui nous conduit d’une aventure mécanique de moteur à explosion à l’aventure d’une mémoire lacunaire.

Pour cette création, l’on ne peut indiquer une distribution avec, en face du nom d’un comédien, le nom des personnages qu’il joue, parce que les choses se font dans un jeu de relais au plateau – que permet le masque dupliqué en série via la technique de la contre-dépouille, pour un dédoublement de Tokbar qui s’opère tout au long du spectacle jusqu’à cette dernière image où, par un jeu de masques, il « sera cinq » (comme les cinq sens), « comme si le feu ardent du spectacle passait de main en main ». Le monde masqué de Turak s’inscrit à mi chemin entre surréalisme, théâtre de l’absurde et univers borgésien.

- Voir Laubu Michel, En Cyclo-pédie à travers la Turakie, Lyon, Éditions Fage, 2015. ↩︎

- Propos recueillis par Brigitte Prost le 8 avril 2019. ↩︎

- Mattéoli Jean-Luc, L’Objet pauvre, Mémoire et quotidien sur les scènes contemporaines françaises, Rennes, PUR, 2011. ↩︎

- Laubu Michel, L’Objet Turak. Ordinaire de théâtres et archéologies fictives, Montreuil, Éditions de l’oeil, p. 13 et p. 17. ↩︎

- Propos recueillis par Brigitte Prost le 25 novembre 2019. ↩︎

- Voir le magazine Beaux-Arts « Masques d’Alaska, la collection d’Alphonse Pinart », 2002. ↩︎

- Entretien cité du 8 avril 2019. ↩︎