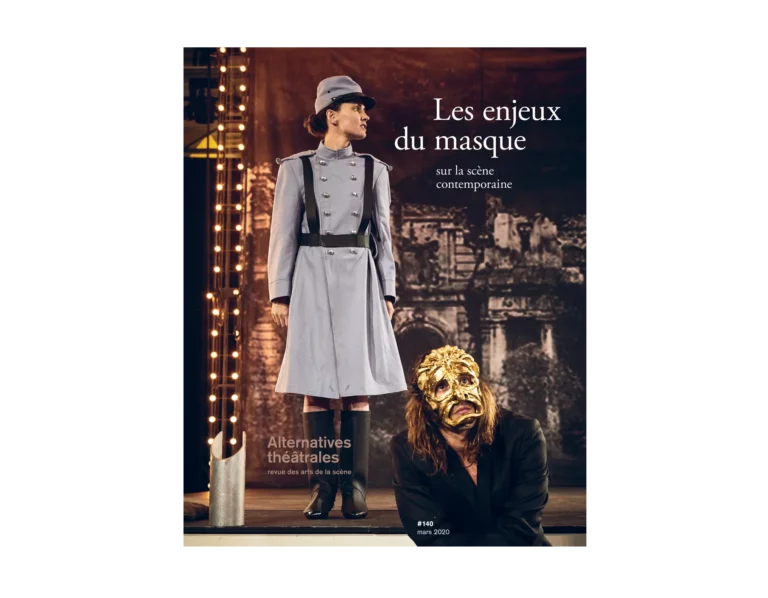

Quel est ce phénomène à l’oeuvre sur les scènes et dans la danse-performance depuis les années 2000 où les visages, les têtes, les yeux, les nez et les bouches des interprètes apparaissent couverts, dissimulés, encapuchonnés ou masqués de quelques manières ?

Alors même que le reste des corps s’expose bien souvent nu, que penser de ces tee-shirts, de ces jeans, de ces collants, de ces cagoules, de ces sacs ou de tous ces matériaux venant masquer les visages sans représenter pourtant autre chose ni personne ? Le retour des masques sur les scènes contemporaines serait-il celui qui ouvrirait, dans des configurations esthétiques, politiques, juridiques, aux puissances de l’anonyme et de l’impersonnel ? Que font ces « masques sans visage » aux « visages sans masque » ?

Des rituels aux bals de cour, des fêtes aux carnavals, l’histoire du théâtre et de la danse est bien truffée de masques. Si Jean Noverre avait proclamé, à la fin du xviiie siècle, la « suppression des masques de bois ou de cire » en ce que cette « enveloppe épaisse et grossière étouffe les affections de l’âme », si la danse et le théâtre romantique du xixe les bannirent effectivement pour révéler « l’expressivité » du visage, ceux-ci réapparurent dès le début du xxe siècle de manière récurrente dans le sillon de la danse-théâtre allemande. Comme l’a recensé récemment l’artiste-chercheuse Ana Hopfer, les nombreux masques chez Rudolf Laban, Mary Wigman, Kurt Joss ou Jean Weidt ou ceux complètement abstraits issus de l’atelier d’Oscar Schlemmer au Bauhaus ont traversé la République de Weimar comme phénomènes d’expérimentation dans les croisements entre arts plastiques et arts vivants. Dans les danses macabres et les danses chorales de l’après-guerre, les corps aux masques épurés apparaissent « comme des survivants cachés ou rescapés, comme des fantômes qui rôdent encore, des mutants qui, pour marquer une nouvelle ère, effacent l’ancien et se tournent vers le futur à faire1 ».

S’il est difficile d’interpréter tout à fait la fonction de ces masques aujourd’hui, il est certain qu’ils travaillent, non sans une certaine ambivalence, la double question de l’expression du corps-sujet et de celle du rapport de l’individu à la communauté. Comment en effet penser ces myriades de masques hiératiques, lisses et figés ou ces longs draps percés de deux trous à la place des yeux dans Totenmal (1926) de Mary Wigman ou encore ce masque dans sa Danse de la Sorcière moulé sur son propre visage pour en accentuer les traits ? « Le masque cache et révèle, il ne tolère aucune déviation2 », écrit-elle.

Là, comme dans l’usage du port de voiles blancs en cagoule dans la pratique d’Étienne Decroux, voiles que l’on retrouve dans Visages de femmes (1973) des chorégraphes Françoise et Dominique Dupuy, ou dans la pratique du « masque neutre » prôné par Jacques Lecoq, il s’agit bien de cacher le visage pour mieux révéler sans paradoxe « l’expressivité » du reste du « corps », soit du corps comme subjectivité s’ouvrant à l’infini de l’altérité. Les masques au théâtre comme en danse résonnent alors de la formule d’Arthur Rimbaud où « Je est un autre » : le « je » d’un visage masqué ouvre sur le dévoilement de l’autre, de la multiplicité de la subjectivité au lieu des profondeurs du corps, de l’imaginaire, de l’intimité et de l’inconscient. Ainsi, derrière le masque, il y aurait alors cette possibilité de la vastitude d’une « personne » comme celle du procès de ses subjectivations.

Dans cette histoire moderne du « retour des masques3 », remarquons combien quelque chose s’entend toujours dans une sorte de césure acéphalique où le « corps » tout entier ne semble jamais tout à fait inclure la tête et le visage. C’est bien cette tête comme boulonnée à la raison, à la distinction sociale, au moi, à l’identité, au chef comme au masque social enrôlé qu’il s’agit de remettre en cause, de couvrir sinon que de crucialement couper – comme le fera les acolytes de la revue Acéphale fondée et dirigée de 1936 à 1939 par Georges Bataille et illustrée par le célèbre dessin d’André Masson. Mais la coupure, comme l’épée relancée sur le monstre de la Méduse, ne cesse-t-elle pas infiniment d’être reconduite ? Il semble alors qu’ici l’expressivité du « corps » ne cesse de se fonder sur l’inclusion-exclusion du visage, reportant par là-même la division-réunion de l’esprit et du corps en laissant intact la philosophie du sujet.

Au début du xxie siècle, les masques font leur retour sur les scènes en prenant un tout autre visage, pire même, ils n’en auraient plus. Défiguration, dissimulation, corps acéphales ou effacement de tous les traits distinctifs caractéristiques d’un sujet humain, les « masques sans visage » se multiplient sur les scènes contemporaines sous des aspects multiples et inépuisables de sens.