En quelques années à peine, Anne-Cécile Vandalem a jeté les bases d’un projet artistique de longue haleine. Chaque nouveau projet est une « pierre à l’édifice » qui nous fait entrer un peu plus profondément dans son monde en nous donnant de nouvelles perspectives, mais aussi en enrichissant notre regard sur les projets antérieurs et nous rendant curieux et impatient de voir la suite.

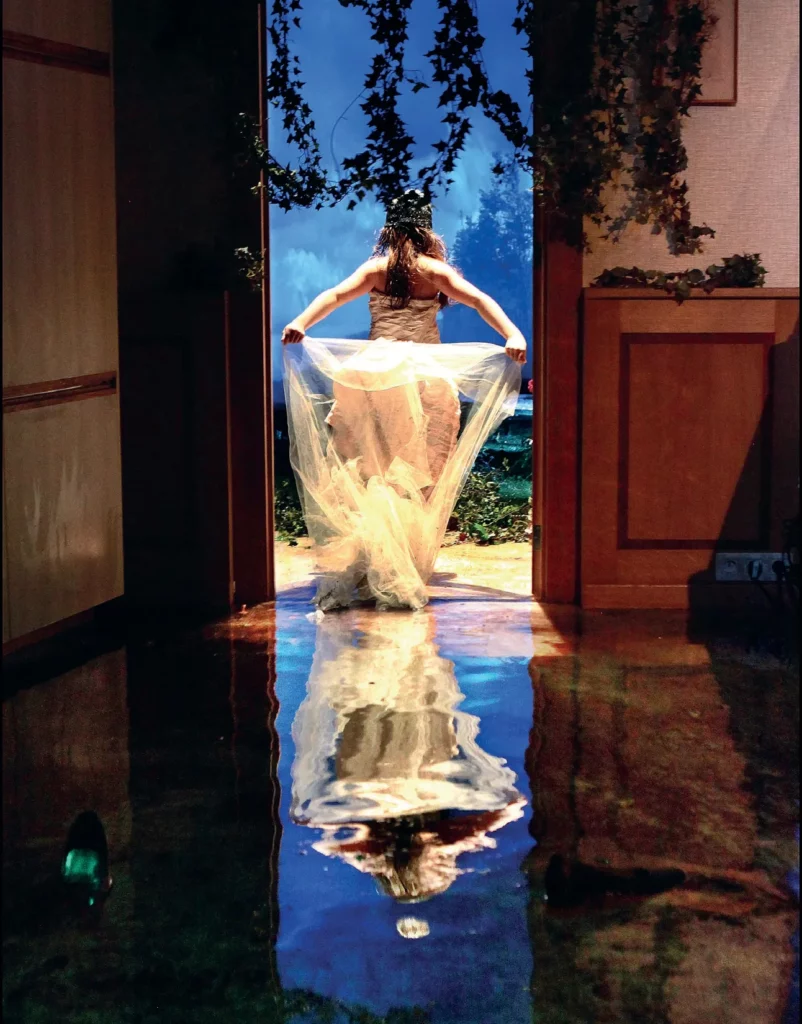

Pour beaucoup, les fondations de cet « édifice artistique » tiennent dans la force et la singularité des dispositifs scéniques. S’il est indéniable que le dispositif occupe une place centrale dans son travail, il ne faudrait pas laisser cette question éclipser d’autres aspects (comme le jeu des acteurs ou le fil narratif). Envisager le dispositif comme faisant « œuvre en soi » est très tentant, cela permet de donner l’illusion d’une parfaite maîtrise d’un sujet ; autant pour ceux qui le présentent (auteur, producteurs, diffuseurs) que pour le spectateur. On peut focaliser son regard sur les rouages du dispositif et une fois qu’on l’a décrypté, avoir le sentiment d’avoir bien fait le tour du sujet. Un dispositif tournant sur lui-même donne l’illusion de tenir en main un système, un monde, c’est un lot de consolation de ne pas pouvoir saisir le fond des choses. Chez Anne-Cécile Vandalem, il n’y a pas de satisfaction, pas de contentement, pas de consolation. Les mondes qu’elle met en scène sont extrêmement complexes, et les dispositifs élaborés ne sont qu’une clé pour ouvrir la porte qui nous jettera dans cette complexité, dans ce vertige sans fond. Son rôle d’artiste n’est pas de nous aider à contenir des situations critiques, de les mettre à notre mesure pour les contrôler, mais de nous forcer à nous engager sur les chemins dangereux des forces sombres qui nous animent, et regarder en face ce qu’il y a tout au fond ; tout au fond de nous-mêmes, de notre société.

Pour rappel, et en prenant comme source le site internet de la compagnie Das Fräulein, voici une présentation succincte de quelques projets :

— Au milieu du plateau, une grande table de mariage est dressée. Les acteurs/personnages sont assis au centre. À leurs côtés trônent sept téléviseurs dans lesquels sont diffusés les visages en gros plan de leurs invités. Ces visages, ce sont les leurs, car ils ont eux-mêmes filmé et interprété tous les invités de leur prétendue fête… Le public assiste à un trouble jeu identitaire où les acteurs/personnages se débattent dans leur propre mise en scène – une fois de plus les acteurs prennent en charge une grande partie de la technique du spectacle – et livrent un combat acharné avec eux-mêmes. Mise en abîme perpétuelle, le dispositif est au centre d’une fiction aux strates multiples, libre à chaque spectateur d’y plonger complètement ou de demeurer à la surface. (Hansel et Gretel)

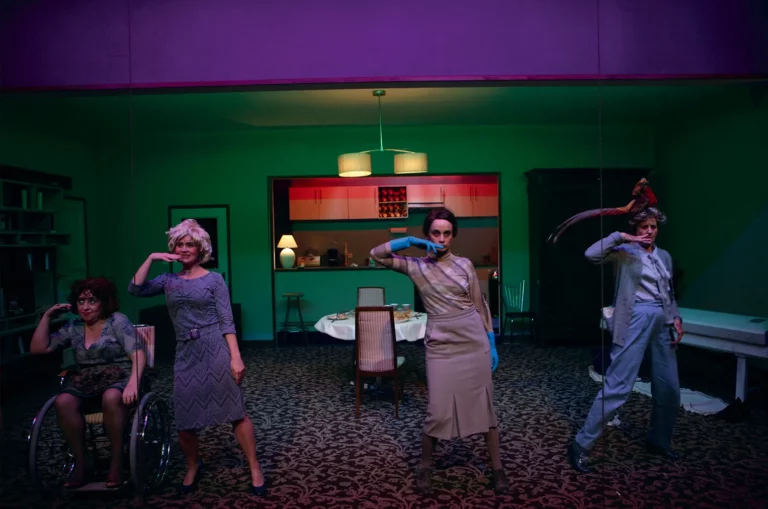

— Sur le plateau, une maison à taille réelle, boîte gigantesque et hermétiquement séparée du public par une grande baie vitrée : fenêtre ouverte sur l’appartement de Sally R, une jeune femme au bord du suicide… Le public, relégué au statut de voyeur par la distance que le dispositif lui impose, assiste à une enquête au cours de laquelle quatre femmes tentent de répondre à la question qu’il se pose : à quoi suis-je en train d’assister ? ((Self) Service)