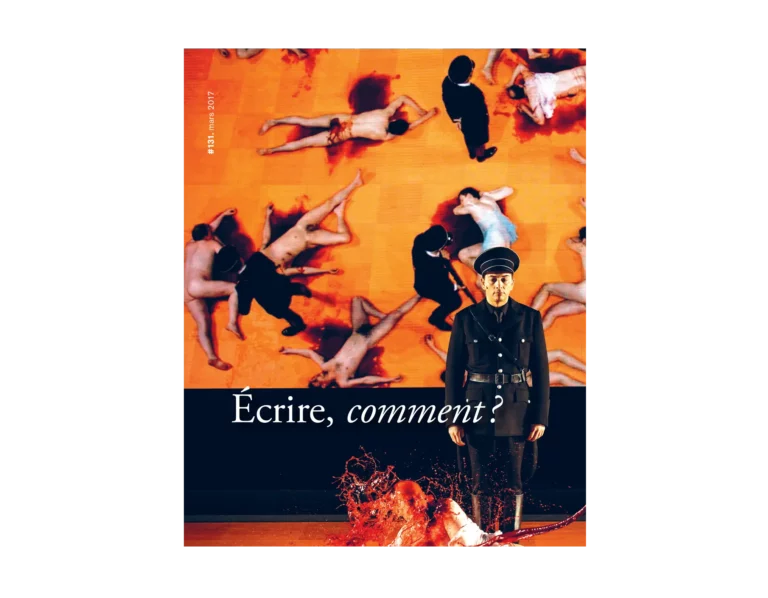

Parmi les grandes figures internationales de la mise en scène actuellement en activité, Ivo van Hove est probablement un de ceux qui accordent le plus d’attention au récit. Alors que le post- et le néo-dramatique, et les recherches de narrativités singulières ne cessent de dominer, le directeur du Toneelgroep d’Amsterdam s’obstine avec succès à « raconter des histoires ». Jamais directement auteur de ses spectacles1, à la différence d’un Castellucci ou d’une Liddell, par exemple, il puise ses sujets dans le répertoire, élargissant cette notion à l’histoire du cinéma2, sans négliger toutefois celle du théâtre. Cet attachement au récit, aux situations et aux personnages, ne doit pas laisser penser que la réflexion sur les outils de la narrativité contemporaine serait absente de son œuvre. Au contraire, au fil de son abondante production, on observe l’élaboration d’une grammaire scénique propre de plus en plus précise, basée sur le traitement combiné de l’espace et de la vidéo live. Une « science du hors-cadre » savamment élaborée pour traiter de la parole publique et politique aujourd’hui, science qui trouve une forme de point d’aboutissement dans deux de ses récents succès : Kings of War d’après Shakespeare (créé en 2015 à Amsterdam avec l’ensemble du Toneelgroep) et Les Damnés d’après Visconti (créé en juillet 2016 au Festival d’Avignon avec la Comédie Française).

La fin des Tragédies romaines, grand succès du Festival d’Avignon en 2008, contenait une affirmation dramaturgique forte, véritable plaidoyer pro-théâtre. Alors que le dispositif scénique invitait les spectateurs à côtoyer les acteurs sur scène durant plusieurs heures et que de nombreux téléviseurs permettaient de suivre l’action lorsque celle-ci se déroulait hors de la vue, la dernière partie du spectacle brisait cette dynamique : les spectateurs étaient priés de quitter l’espace scénique et de regagner le gradin pour suivre l’issue d’Antoine et Cléopâtre, dernière pièce du triptyque. Ce faisant, Van Hove énonçait sans ambages une vérité simple : pour appréhender pleinement une situation dans sa complexité, il est nécessaire de s’en extraire. Le regard immergé ne saurait englober la totalité du tragique se déroulant sous nos yeux. Il faut du recul, un cadre. Plusieurs années avant que les expérimentations autour de la réalité augmentée ne se multiplient, van Hove semblait affirmer l’urgence de la distance, l’importance du point de vue.

Kings of War propose un ensemble de quatre heures compilant trois des drames historiques shakespeariens, qui correspondent à trois règnes successifs sur le trône d’Angleterre : Henry V, Henry VI, Richard III. Si on peut y lire une réflexion sur le pouvoir, élaborée via un passage en revue de trois manières tranchées de l’exercer, une autre interprétation de l’œuvre est permise. Le traitement des quatre heures de spectacle laisse à penser que tout tend vers son issue. En d’autres termes, que van Hove s’intéresse ici à la « généalogie » de Richard III : comment advient le tyran ? Comment son accès au trône est-il rendu possible ? En ne se contentant pas des trois premiers actes du drame (Richard III est couronné à la fin de l’acte 3 de la pièce éponyme), mais en convoquant les trajets – ici condensés – des deux souverains précédents, le metteur en scène flamand et son dramaturge Bart Van den Eynde contextualisent bien au-delà de ce qui est convenu ; ils invitent à élargir le regard que l’on porte sur l’action.

Avoir confié le rôle de Richard III à Hans Kesting, prodigieusement exceptionnel (un des plus grands acteurs en activité en Europe), peut être vu comme un indice de la prédominance de la pièce sur les deux autres. Mais c’est le dispositif vidéo-scénographique, conçu avec Jan Versweyveld (scénographie et lumières) et Tal Yarden (vidéo), qui œuvre prioritairement à cet objectif de « sur-contextualisation ».