Cher Fabrice, ton travail de création et de mise en scène mêle le théâtre à d’autres disciplines depuis le départ, mais les projets scéniques liés à la musique y occupent une place de plus en plus grande.

Fabrice Murgia : Dès mon premier spectacle, Le Chagrin des ogres (2009), j’ai considéré le plateau comme une table de montage où les acteurs, la vidéo et la musique formaient une sorte de monstre dont les membres s’articulaient les uns aux autres sans pour autant former un tout.

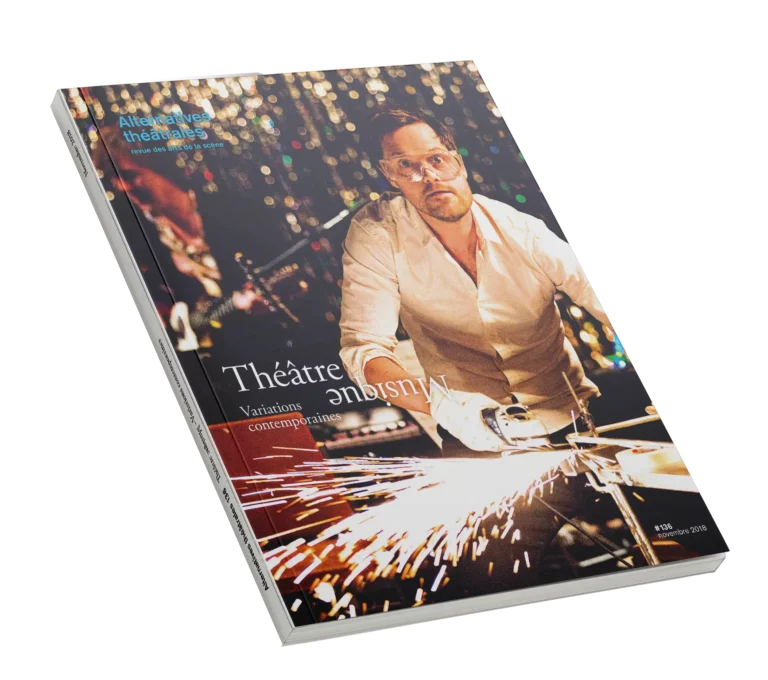

Wajdi Mouawad a écrit, en préface de sa pièce Seuls, un très beau texte intitulé « un oiseau polyphonique ». Il y raconte la manière dont les disciplines s’entremêlent, non pas pour faire du multidisciplinaire mais du transdisciplinaire, quand quelque chose rentre dans l’autre. C’est ce qui, selon moi, donne de la singularité et de la vie : par exemple, dans Sylvia, ma dernière création où la chanteuse An Pierlé joue en live avec son quartet, il y a ce moment où l’actrice Magali Pinglaut prend le micro et chante un morceau d’An ; tout à coup elle sort de son monologue, et ça devient une expansion, très représentative de là où j’aime arriver en mêlant acteurs et musiciens.

Au début, tu ne travaillais pas avec des musiciens live…

Avec ma compagnie, je n’en avais pas les moyens. Mais depuis le début, je travaille avec des créateurs sonores, qui font du soundscape, de la musique environnementale, voire du bruitisme comme dans Life : Reset (2009). Ensuite, dans Exils (2012), j’ai pu combiner quelqu’un qui faisait ce type de musique « atmosphérique » avec un compositeur, Kris Defoort. On n’avait pas encore de quoi avoir les musiciens live sur scène mais on avait des musiciens en répétition pour enregistrer des pistes.

Ensuite, j’ai rencontré Hans Bruneel et la maison de production LOD qui soutient les collaborations entre metteurs en scène et compositeurs pour des créations de théâtre musical. On a collaboré de manière graduelle, d’abord sur Ghost Road (une trilogie d’opéras-roadmovies sur les villes abandonnées) avec Dominique Pauwels, un des compositeurs en résidence chez LOD. J’ai découvert là un type de musique nouveau pour moi, puisque Dominique vient d’une formation classique – même s’il est dans une recherche musicale contemporaine avec utilisation de l’électronique entre autres – tandis que j’étais totalement vierge de toute connaissance et expérience du répertoire classique ou lyrique.

Dans le premier volet, Ghost Road (2012), il y a donc, outre l’actrice Viviane De Muynck, une chanteuse pour qui Dominique Pauwels a réécrit des arias. Dans le deuxième volet, Children of Nowhere (2015), un quatuor de violoncelles s’ajoute à une chanteuse et à Viviane. Le troisième volet est en préparation pour 2019 avec deux acteurs : mon frère David et Josse De Pauw. Dans ce genre de projets, mon travail personnel de dramaturgie et d’écriture scénique avance de concert avec le travail du compositeur et l’écriture de la musique, à partir du noyau de l’expérience commune que constitue la découverte de ces villes fantômes, alors qu’à l’opéra, on travaille d’abord sur le livret, puis vient la composition et ensuite la mise en scène. Dans les deux cas, ce ne sont pas « mes » spectacles, ce sont soit des créations co-signées, soit des créations où je suis secondaire, au service d’une partition ; et la temporalité y est différente qu’au théâtre : il y a des temps laissés à la musique (une aria de 6 minutes dans Ghost Road, par exemple) que je ne me permettrais pas de laisser dans un spectacle où c’est moi qui mène la narration, comme dans Sylvia, même si la musique d’An Pierlé fait partie intégrante du spectacle.

Que représente la musique dans ton travail scénique ?

La musique est vibratoire, elle s’adresse au cœur et aux tripes avant d’arriver au cerveau. Et qui n’est pas sensible au moins à un type de musique ? Pour moi, en tant que metteur en scène, plane toujours la hantise de ne pas être à sa hauteur. Comment réussir à effacer ma narration tant visuelle que verbale pour laisser place à la puissance musicale ? C’est cette vibration que je cherche dans toutes mes mises en scène, à travers l’entremêlement de l’image, de la parole et de la musique. On me reproche parfois la froideur de mes spectacles à cause de leur technologie mais c’est pour moi tout à fait lié à la vie parce que ce qui est projeté sur écran, par exemple, est filmé dans l’ici maintenant de la représentation ou est en relation directe avec ce qui se passe dans le spectacle ; ce sont des êtres de chair et de sang que la caméra donne à voir, dans la construction assumée d’un point de vue qui ajoute à la densité existentielle de ces êtres ; c’est du théâtre, pas du cinéma, encore moins du pixel art ou du numérique… C’est pour la même raison que je n’ai plus voulu lâcher la dimension du musicien live sur scène, parce que sa présence réchauffe le plateau et donne plus de valeur encore à l’ici maintenant.