Kopernikus n’est pas à lui-même son propre centre, l’opéra ressemble à une constellation de personnages. Mais comme pour les constellations, on ne sait plus si l’image est dans les étoiles ou dans notre regard.

Comme dans toute œuvre ésotérique, on pourra être déstabilisé par la prolifération des références qui traversent ce « rituel de mort ». Les personnages sont doublement fictifs, on retrouve Tristan et Isolde, la Reine de la Nuit, Merlin, un prophète Aveugle et des « Anges bienfaiteurs ». Leurs propos sont mystiques quand on les entend en français, et aussi – on le suppose – dans les nombreux passages chantés dans une langue inventée par le compositeur.

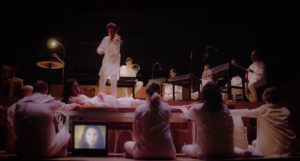

On devine alors que la religiosité de Claude Vivier et sa foi dans l’immortalité de l’âme est développée ici dans toutes ses conséquences dramatiques, par l’assemblage de différentes traditions mystiques, chrétiennes ou orientales, dans un syncrétisme qui frôle parfois le kitsch. Mais on aimerait suggérer que cette apparence de kitsch est la marque d’un profond onirisme, magnifiquement incarné dans la musique et le chant, et tout à fait respecté par la mise en scène de Peter Sellars, qui privilégie la concentration et la simplicité dans la « douceur », le véritable sujet de cet opéra.

Cette grande douceur renvoie à l’enfance, qui est visiblement le totem perdu – et par-là même toujours présent – de la pièce, qui s’ouvre sur les « Vœux de Pâques » de Lewis Caroll aux admirateurs d’Alice, une double référence à l’auteur des aventures d’Alice, grand inventeur de mots ésotériques, et à la résurrection de celui qui est amour (Pâques).

Le thème de l’enfance est donc solidaire de celui du Verbe universel, que Vivier cherche à symboliser par cette langue inventée. À la manière des jeux d’enfants qui parlent « javanais », ou comme ces nombreux dessins-animés où les personnages parlent une langue purement expressive ou inventée, la musique et les accentuations du chant nous font deviner le sens de phrases incompréhensibles. Et cela participe du « rituel » de cet opéra, qui donne parfois l’impression de devoir réapprendre le langage sans le comprendre, pour mieux en être initiés. L’idée d’un « langage des anges » ou des sphères célestes est certes très ancienne, élaborée à la fois dans les traditions mystiques, et discutée sérieusement par la théologie chrétienne. Mais dans l’opéra – et la profération théâtrale, si l’on pense aux mots inventés d’Antonin Artaud – cela soulève des problèmes spécifiques, suggérés notamment par Gilles Deleuze dans Logique du sens : les mot ésotériques ne péchent pas par absence de sens, mais par leurs possibilités infinies de signification que rien ne semble pouvoir régler. Ils révèlent les pouvoirs du langage dégagé du sens, qui apparaissent notamment quand on module la voix et la parole. Ainsi, dans le livret, comment ne pas entendre ironiquement « décodé » dans « ko-dé-ko-dé-ko », pourquoi pas « Nausikaa » la princesse pleine de douceur dans « no-si-ka », ou encore « nabi » (prophète, en hébreu), accolé au « son » dans « ni-yo-son-nabi-son-nabi-son-nabi… » ? Ces suites de syllabes sont aussi rythmées numériquement, et reconstruisent dans le langage l’idéal des proportions musicales harmonieuses, qui fascinait les Pythagoriciens, et leur donnait l’espoir d’une « musique des sphères ». La symbolique des mots ésotériques ne peut donc être « comprise », ou approchée, que dans la fonction rituelle qu’on leur fait jouer, et Claude Vivier nous installe précisément dans cette hésitation vigilante, où tout est signe sans qu’on sache précisément de quoi, ou bien simplement appel, comme ce « hé o hé o » (il y a quelqu’un?) qui semble adressé à tout l’univers.

Cette profonde incertitude du sens dans le cosmos – un thème de science-fiction – aurait pu appeller une scénographie colorée à la Mœbius. Mais dans un cadre dépouillé, Peter Sellars a su distinguer les motifs principaux de l’opéra. Les chaises des chanteurs disposées sur la scène ressemblent à des chaises d’école, mais aucune ne ressemble aux autres. Les pupitres des musiciens, eux aussi, s’apparentent à des pupitres d’écoliers, et les costumes blancs renvoient bien sûr à la pureté, à la purification, peut-être aussi à la mort, bien qu’aucun ne soit non plus semblable aux autres. La pièce suggère alors une forme de consolation qui n’évite pas la tristesse mais la confronte à la douceur de l’enfance. Quelques gestes suffisent alors à suggérer l’action rituelle : un gisant se lève et devient flamme, on se couche pour s’endormir, et l’opéra bascule dans un autre espace, celui des rêves – où le corps s’allège, où le temps se détache, où tout est pardonné.

Claude Vivier (1948-1983), Kopernikus, un rituel de mort (1979), pour sept chanteurs, sept instrumentistes et bande. Livret du compositeur (français et langage imaginaire). Ensemble vocal Roomful of Teeth Estelí Gomez, Martha Cluver, soprano Virginia Kelsey, mezzo-soprano Caroline Shaw, contralto Dashon Burton, baryton Thann Scoggin, baryton Cameron Beauchamp, basse Ensemble L’Instant Donné (ensemble associé au Nouveau théâtre de Montreuil) Maryse Steiner-Morlot, hautbois Mathieu Steffanus, clarinette 1 Nicolas Fargeix, clarinette 2 Benoît Savin, clarinette 3 Matthias Champon, trompette Mathieu Adam, trombone Naaman Sluchin, violon livret (français et langage imaginaire) Claude Vivier mise en scène Peter Sellars direction musicale des répétitions Eric Dudley danseur-chorégraphe et collaborateur de Peter Sellars Michael Schumacher dramaturge Antonio Cuenca Ruiz lumières Seth Reiser régie générale Pamela Salling Production Festival d’Automne à Paris

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)