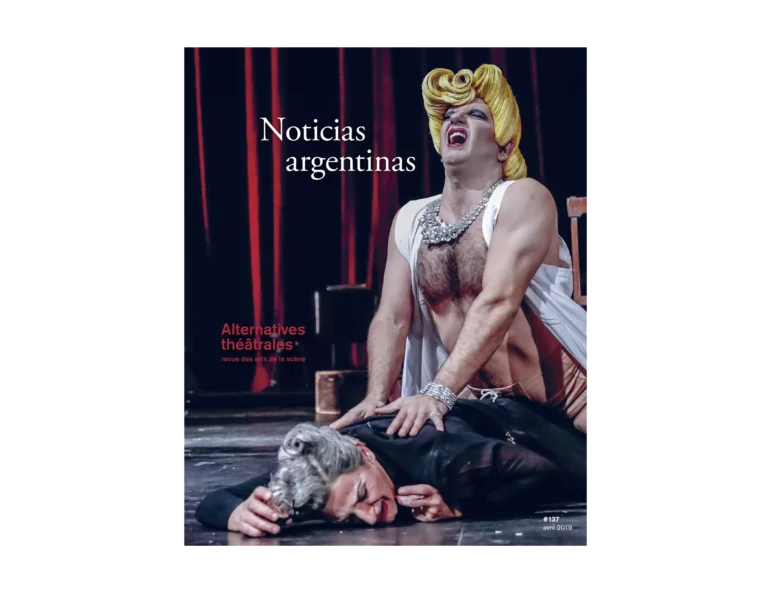

À l’occasion de la sortie du #137 d’Alternatives Théâtrales, « Noticias Argentinas », Julia Elena Sagaseta, professeure à l’Université Nationale des Arts de Buenos Aires, dresse un portrait-paysage rétrospectif et prospectif de la scène théâtrale argentine. Traduit de l’espagnol (Argentine) par Benoît Hennaut.

Parcourir les programmes des spectacles à Buenos Aires fait voir une activité théâtrale débordante. Théâtres officiels, théâtre privés, commerciaux, et théâtres indépendants de toutes les tendances et formes d’expérimentation occupent le centre de la ville et une série de quartiers toujours plus nombreux. Les grandes salles bien équipées, comme celles des théâtres officiels et commerciaux, partagent ce paysage avec une multitude de petites salles très simples, pour certaines installées dans des studios ou des écoles de jeu, dans lesquelles l’imagination est constamment à l’œuvre. Cette passion théâtrale s’étend également à d’autres villes du pays, dont, par exemple, Córdoba, qui compte une quantité considérable de lieux et d’artistes. Nous nous concentrerons d’abord sur Buenos Aires afin de donner une idée de la manière avec laquelle s’est installé ce paysage ces dernières années.

Les années 1980

L’instauration de la démocratie en 1983 – 1984 a donné lieu au développement d’une importante théâtralité, suite aux années obscures marquées par la censure dictatoriale. La formulation traditionnelle du théâtre argentin a changé, elle qui était marquée depuis les années 1950 par la figure du dramaturge et par la méthode stanislavskienne. Les années 1980 voient apparaître la prolifération d’un théâtre performatif et de metteur en scène, dans lequel le corps de l’acteur, selon différentes propositions, est le principal protagoniste. La perte de pouvoir du dramaturge (mais pas nécessairement de la textualité), ainsi que le croisement avec une interdisciplinarité artistique a profondément modifié le champ.

Le passage de certaines compagnies européennes a laissé une forte empreinte à cette époque. Celle de Tadeusz Kantor d’abord, en 1984 avec Wielopole Wielopole, avant son retour en 1987 avec Qu’ils crèvent les artistes. Il a marqué les esprits par ses images, son travail de marionnettes et la richesse poétique de ses propositions.

Eugenio Barba débarque pour la première fois en 1986 avec l’Odin Teatret, accompagné d’autres groupes liés à l’Odin, comme Farfa, dirigé par Iben Nagel Rasmussen – une des actrices les plus importantes de la compagnie de Barba –, ou encore le Teatro Tascabile de Bergame et ses spectacles de rue. Barba a présenté trois pièces : Mariage avec Dieu, Le Pays de Nod et Luna, et L’Obscurité. Il réitéra en 1987 avec L’Évangile d’Oxyrryncus et reviendra à de nombreuses reprises, marquant de nombreux teatristas 1 par ses concepts d’anthropologie théâtrale.

Le champ théâtral de Buenos Aires fut très fortement marqué par ces rencontres à cette époque. Un théâtre d’images, teinté d’anthropologie et de performance s’en inspira très largement.

Dans cette période de réinitialisation démocratique, d’autres artistes ayant déjà connu une carrière dans les années 1960 (autre moment de rénovation importante du théâtre argentin) continuèrent à développer leur travail. C’est le cas d’Eduardo Pavlovsky. Acteur performeur, dramaturge, psychanalyste, Pavlovsky mit l’accent sur un type de jeu qui lui permit de représenter la figure du tortionnaire et sa relation à ses victimes. C’est ce que présentent certaines de ses pièces emblématiques : El señor Galindez (1973), Potestad (1985), Paso de dos (1990). Le corps de l’acteur était la base fondamentale de son travail, celle à partir de laquelle son écriture intervenait, ce qui faisait constamment varier les représentations et rendait la mise en scène de ses textes si difficile en dehors de lui.

Des formes plus récentes de performance se sont aussi développées à Buenos Aires dans cette période de transition démocratique. La performance était considérée sous deux aspects : à la fois comme mode d’interrelation artistique, et comme mode d’expression du corps, nu et exposé. Une compagnie en particulier fait son apparition à cette époque, définissant son travail en tant que performeurs : La Organización Negra. Ils démarrèrent dans la continuité des propositions de la compagnie catalane La Fura dels Baus, avant de développer leur propre style nourri de corps et d’images 2. Ils ont marqué les esprits par leurs spectacles incluant des ascensions risquées accompagnées par des groupes de rock et d’importants jeux de lumière.

Les années 1990

La notion de performance appliquée au théâtre s’est renforcée auprès de nombreux artistes dans les années 1990. Ainsi, par exemple, l’actrice Cristina Banegas a réalisé plusieurs spectacles performatifs inspirés de textes de poètes argentins reconnus (Juan Gelman, Leónidas Lamborghini). Il ne s’agissait pas de théâtraliser ces poèmes mais d’insister sur le croisement des expressions artistiques, tout en maintenant l’identité de chacune d’entre elles : le théâtre et ses différentes expressions, la poésie, la musique.

Pour sa part, Pompeyo Audivert, acteur et metteur en scène très reconnu, a réalisé à cette période deux installations performatives : Marcos en 1993 et Museo Soporte en 1995, mettant de côté le concept traditionnel de l’action dramatique, et abandonnant toute forme de linéarité ou de développement événementiel. Dans le premier cas, il s’agissait du croisement de la parole poétique (sur des textes de Thomas Bernhard) et d’un échantillon pictural. Dans le second, les corps des acteurs constituaient les lieux d’un musée historique et étaient porteurs des mots du passé. En 2009, il créait Museo Ezeiza 73 (la pièce fut reprise de nombreuses fois depuis), une autre installation théâtrale performative qui est devenue un succès majeur dans son travail ; il y évoque un fait historique de l’Argentine contemporaine, l’affrontement de l’aile droite et de l’aile gauche du péronisme, le parti le plus populaire du pays 3.

Les années 1990 furent également l’occasion d’accueillir une autre figure internationale qui a laissé une trace importante : Pina Bausch. Elle s’était déjà produite à Buenos Aires en 1980, en pleine dictature avec Café Muller, mais elle avait alors principalement rassemblé un public provenant de la danse contemporaine. En 1994, elle a présenté Bandoneón, une pièce inspirée de sa visite précédente au cours de laquelle elle avait été marquée par le tango, et qui répandit véritablement la notion de théâtre-danse.

Une autre figure marquante des années 1990 est celle du metteur en scène et pédagogue aujourd’hui consacré Ricardo Bartís. Dès ses débuts avec Postales argentinas (1989), où l’histoire faite de relations désopilantes se construisait à partir des actions et des corps d’un couple en scène. Ses pièces ont surpris par leur originalité. Très attendues, elles n’ont cessé d’étonner : sa version d’un Don Juan décadent dans Donde más se duele (2003), le déclin d’une famille aristocratique dont la mise en scène commençait au cœur d’une installation-performance avec De mal en peor (2005), sa version personnelle d’une œuvre classique de la littérature argentine dans El pecado que no se puede nombrar 4 (1998), etc. Bartís ne croit pas en la transmission des récits et en l’incarnation des personnages. Il met en question la notion même de personnage. Il ne renie pas la textualité mais déconstruit les textes consacrés qu’il utilise. Un texte est pour lui un espace d’élaboration traversé et criblé d’autres récits, qui ne sont pas nécessairement linguistiques. Il peut s’agir d’un récit musical, plastique ou encore actoriel. En fait, sa recherche expérimentale met en question la notion traditionnelle de récit en tant que telle. Son esthétique est celle d’un « théâtre d’états », basée sur les possibilités du corps de l’acteur en tant qu’il est traversé par une interrelation artistique. Il se situe en fait dans un type de théâtre performatif. Il cherche ainsi à créer une succession de moments exceptionnels, qui ne soient pas ordonnés par une séquentialité logique mais par le travail actoriel et scénique.

C’est également dans les années 1990 qu’apparaît El Periférico de Objetos. Ce collectif s’est constitué à partir d’un choix clair : se situer en dehors d’une pratique canonique, s’ouvrir à la plus grande variété de possibilités expressives, jouer avec les frontières, ni complètement théâtre d’objets, ni complètement théâtre d’acteurs. Théâtre de texte mais non théâtre de personnages, théâtre dans lequel les thèmes ne sont pas explicites, qui ne contiennent pas de récit clair ni de signification unique. Théâtre de marques postmodernes. El Periférico fut créé en 1989 par trois membres du groupe de marionnettistes du Teatro San Martín, un théâtre officiel de Buenos Aires dont ils souhaitaient s’éloigner de l’esthétique traditionnelle : Ana Alvarado, Daniel Veronese, Emilio García Wehbi (les deux derniers ayant poursuivi depuis une carrière personnelle remarquée). Leur point de départ esthétique était clair : l’impact qu’avaient produit sur eux les deux visites de Tadeusz Kantor, et une attraction pour l’ambiguïté beckettienne. Chaque pièce était l’objet d’une nouvelle expérimentation. Ils mélangent marionnettes et acteurs (comme dans leur mise en scène d’Hamletmaschine en 1995), utilisent des marionnettes de très grande taille, ou encore intègrent la robotique. Ils écrivent leurs propres textes ou font usage de textes classiques ou légitimés, comme Ubu Roi créé en 1990, la pièce d’Heiner Müller citée ci-dessus, ou encore Œdipe roi dont ils ont donné une version particulière intitulée ZOOedipus créée en 1998 au kunstenfestivaldesarts à Bruxelles.

Enfin, les années 1990 donnèrent également lieu à la réapparition de la figure de l’auteur-dramaturge. Dans les circonstances d’un appel au renouveau de la dramaturgie théâtrale initié par le Théâtre San Martín, appel qui finit sur un échec et une rupture sur le plan des principes esthétiques convoqués, un groupe de huit jeunes auteurs (dont les aujourd’hui célèbres Rafael Spregelburd, Javier Daulte ou Alejandro Tantanian) décida de continuer ce travail de renouveau sous le nom collectif burlesque de Caraja-ji. Accompagné par un dramaturge et metteur en scène reconnu des années 1970, Mauricio Kartun, le groupe publia un certain nombre de textes au milieu des années 1990, assumant le fait d’écrire les pièces qu’ils mettaient eux-mêmes en scène.

Le 21e siècle

Le début des années 2000 nous fait retrouver un certain nombre de personnalités déjà rencontrées, ayant accédé à la consécration. C’est le cas de Ricardo Bartís, dont la méthode de jeu est devenue une référence. C’est aussi le cas de quelques compagnies bénéficiant de premières en Europe avant même de montrer leur travail à Buenos Aires. Ainsi du Periférico de Objetos qui présente son Monteverdi Método Bélico chez ses coproducteurs du kunstenfestivaldesarts et des Wiener Festwochen en 2000. La compagnie resta en activité jusqu’en 2005, date de son dernier spectacle, Manifiesto de niños, une installation théâtrale faite de théâtre, cinéma, photographie et objets, repoussant encore les limites du théâtre. Ses trois membres prirent ensuite des chemins différents, Daniel Veronese mettant ses talents de dramaturge au service du théâtre commercial, Ana Alvarado naviguant entre théâtre de texte et formats expérimentaux, tandis qu’Emilio García Wehbi reste le représentant le plus important du théâtre performatif et de la performance sur la scène argentine actuelle. Enfin, certains des dramaturges réunis dans Caraja-ji quelques années auparavant prirent un rôle de premier plan. Citons Rafael Spregelburd, qui vient encore de connaître un énorme succès avec La Terquedad (créé à Francfort et Mannheim en allemand en 2008 et enfin révélé au public de Buenos Aires dans sa langue originale en 2017), Javier Daulte, dont le parcours emprunte autant au théâtre expérimental qu’à son versant commercial, et Alejandro Tantanian, qui développe un théâtre poétique aux très fortes images dans sa mise en scène, et qui prit en 2017 la direction du Teatro Nacional Cervantes à Buenos Aires.

De nouvelles figures émergent évidemment en parallèle.

À la fin des années 1990, un jeune et talentueux teatrista fait son apparition dans le champ théâtral : Federico León. Dramaturge, metteur en scène de théâtre et de cinéma, Federico León surprend dès sa première pièce, Cachetazo de campo (1997), remarquée pour l’originalité de sa proposition et la liberté laissée aux acteurs dans un système de jeu renouvelé. Depuis lors, chacun de ses projets est une expérience précieuse et nouvelle, comme Las Multitudes (2012), où un nombre très important d’acteurs et de non acteurs de tous âges (enfants à vieillards) déambulent avec le public dans un échange d’expériences, ou encore Las Ideas (2015), une pièce presque minimaliste réalisée dans un espace réduit qui colle le public au plateau, sur lequel deux acteurs développent avec humour leurs réflexions sur le théâtre.

Lola Arias fit quant à elle son apparition sur la scène au début des années 2000, combinant toutes ses qualités d’actrice, metteuse en scène de théâtre et de cinéma, autrice de poésie et de récits, dramaturge et artiste visuelle. Sur le plan scénique, elle s’intéresse d’abord au théâtre de texte, en mettant en scène ses propres œuvres, comme la première La Escuálida familia (2001, déjà surprenante, ou plus récemment Melancolia y manifestaciones (2012) dans laquelle elle met en scène sa propre mère comme protagoniste de l’histoire. Mais elle a aussi réalisé des spectacles, interventions et installations qui mettaient en scène un matériau politique et historique. En 2016, avec Campo minado, elle faisait dialoguer des vétérans anglais et argentins de la guerre des Malouines. Ce tournant avait été pris avec Mi Vida después (2009), un drame biographique traitant des enfants de disparus sous la dictature, spectacle qui avait connu un large succès en Argentine et à l’étranger. Ses pièces, indéniablement performatives, sont traversées par des inquiétudes multiples.

On pourrait encore citer un nombre important de teatristas qui, depuis le début des années 2000, conjuguent avec talent ces qualités de dramaturge et metteurs en scène de théâtre et de cinéma, tout en gardant une attention forte aux arts visuels. Mariano Pensotti en est un autre pour qui les langages musicaux et visuels interviennent avec puissance sur scène autant que dans ses nombreuses interventions urbaines performatives.

Mais dans ce champ d’un théâtre performatif, la figure la plus significative reste celle d’Emilio García Wehbi. Personne n’a repoussé aussi loin les limites du théâtre sur la scène actuelle argentine. Il est difficile de résumer en si peu d’espace tout ce que cet artiste aux multiples facettes a réalisé depuis 2005 et la dissolution du Periférico de objetos. Mise en scène de textes cultes (Hamlet en 2004, Woycek en 2006), de textes contemporains (Bambiland d’Elfriede Jelinek en 2005) ou de ses propres textes ; interventions urbaines telles le Proyecto Filoctetes (2007), dans lequel il répand dans les principales artères de Buenos Aires (et d’autres villes européennes) des poupées humanoïdes en situation de danger afin de provoquer la réaction des gens ; performances qui, pour certaines, se basent sur le travail d’artistes consacrés comme Sophie Calle, pour d’autres, usent de ressources populaires telles certaines expériences menées au Mexique ou au Pérou, ou qui, enfin, s’élaborent à partir d’un niveau très élevé de conceptualité, comme dernièrement avec la Columna Durruti (2016 – 2017). Transgressif, s’échappant des formats connus, García Wehbi ouvre en permanence des chemins nouveaux.

Des hommes… et des femmes

Récemment, les femmes ont pris une importance nouvelle dans le champ théâtral. Assignées traditionnellement à des rôles d’actrices, bien que, dès les années 1960, Griselda Gambaro tint vigoureusement sa place au rang des dramaturges, et que d’autres metteuses en scène se détachèrent dans les années 1970 (Laura Yusem) ou 1980 (Susana Torres Molina, qui continue à mettre en scène aujourd’hui ; Mónica Viñao, connue pour l’importance qu’elle donne à l’image ; Helena Tritek, pédagogue reconnue). Depuis les années 2000, le genre féminin a largement progressé dans le champ théâtral. Elles sont dramaturges et metteuses en scène, dirigent leurs créations originales ou font du théâtre de texte, génèrent des propositions théâtrales nouvelles, comme Vivi Tellas et le biodrama ; elles cherchent l’expérimental, suivent des chemins plus tracés ou reviennent pour certaines à des genres traditionnels de la scène argentine comme le réalisme des sœurs Paula et María Marull. Elles rencontrent également pour beaucoup le succès, ainsi de Mariela Asensio, Mariana Oberstern, Analía Couceyro, Maruja Bustamante, Romina Paula, le collectif Piel de Lava, Carina Fiorillo, Lorena Ballestrero.

Quant aux autres hommes qui continuent à tracer des trajectoires reconnues dans ce métier de teatrista, qu’ils soient acteurs ou metteurs en scène de formation, on peut notamment citer : Rubén Szuchmacher, metteur en scène et régisseur ; Ciro Zorzoli, qui a proposé des mises en scènes créatives de textes non dramatiques ; Guillermo Angelleli, un acteur formé à la méthode Barba et à celle du clown, qui propose une palette de jeu surprenante ; Guillermo Cacece, un metteur en scène de théâtre de texte aux propositions très créatives, tout comme Claudio Tolcachir ; Luis Cano, auteur dramaturge de grande qualité et metteur en scène subtil ; Alejandro Catalán, metteur en scène et pédagogue prestigieux ; ou encore parmi les plus jeunes, Lisandro Rodríguez, Andrés Binetti ou Mariano Saba.

Ailleurs dans le pays

En conclusion de ce trop rapide panorama, signalons encore la vitalité théâtrale existante dans d’autres villes que Buenos Aires.

En premier lieu Córdoba, le lieu de développement théâtral le plus important en dehors de la capitale. Un des maîtres du lieu et son patriarche est Paco Giménez, créateur de La Cochera à son retour d’exil en 1984. Il s’agit d’un centre de recherche et de production qui a donné une couleur particulière à la vie théâtrale dans cette province. On peut également y mentionner Cheté Cavagliatto, fortement lié au Goethe Institut et au théâtre allemand qu’il contribua beaucoup à faire connaître, ou encore le collectif Cirulaxia, qui donne priorité à l’humour. D’autres personnalités attentives à l’expérimentation sont par exemple Marcelo Massa, Daniel Martin, José Luis Arce, Cipriano Argüello Pitt, ou enfin José Luis Valenzuela, inscrit dans la ligne de Barba.

À Rosario, on peut souligner l’existence d’un groupe qui se définit en tant que laboratoire théâtral, El Rayo Misterioso, lauréat de nombreux prix.

Enfin, La Plata abrite un mouvement théâtral intéressant, lié à l’opéra. Beatriz Catani en est la figure la plus importante. Ses pièces excellent par leur maîtrise et leur attention littéraire, dans une mise en scène très performative. Elle a créé plusieurs opéras et mises en scène en Allemagne et en Espagne.

- NdT : mot valise formé par « teatro » et « artista » dont la traduction la plus proche en français serait « écrivain de plateau », soit des artistes de théâtre qui, comme metteurs en scène, sont les auteurs de leurs propres spectacles sans se définir comme dramaturges au sens traditionnel (ceux dont le texte est au départ de l’œuvre). ↩︎

- La Organización Negra a réalisé plusieurs spectacles sous ce nom jusqu’au début des années 1990, quand elle s’est séparée pour donner naissance à la compagnie De la Guarda, qui devint elle-même plus tard Fuerza Bruta. C’est sous le nom de De la Guarda qu’ils acquirent une reconnaissance internationale. ↩︎

- NdT : Le massacre d’Ezeiza (20 juin 1973) est un épisode resté traumatique dans l’histoire argentine. Au jour du retour d’exil de Juan Perón, des snipers, vraisemblablement aux ordres de la droite et de l’extrême droite péroniste, tirent sur l’immense foule venue accueillir le général, et qui s’était rassemblée en famille sur les terrains bordant l’aéroport. ↩︎

- Il s’agit de Los siete locos, de Roberto Arlt (1929), dans laquelle une étrange confrérie de complotistes losers trame une révolution financée par un réseau de bordels… ↩︎