Le théâtre comme il est pratiqué en Palestine n’est pas révélateur de l’ensemble de la pratique et de la création théâtrale palestinienne. Le théâtre palestinien en Israël, celui de la diaspora ou encore celui de Gaza se différencient de celui pratiqué à Jérusalem et dans les Territoires palestiniens occupés. L’existence de ces différents foyers de production qui résultent de différents contextes politiques et matériels est due à la dispersion des Palestiniens depuis 1948 et à la fragmentation du territoire depuis les Accords d’Oslo de 1993. L’activité théâtrale à Jérusalem est soumise à des conditions d’exercice différentes de celles qui façonnent l’activité dans les Territoires occupés. L’histoire de la professionnalisation de l’activité théâtrale en Palestine ainsi que la place centrale qu’a occupée, dans cet objectif, le Théâtre National Palestinien El Hakawati (TNP) de Jérusalem, participent cependant à son inclusion au côté des théâtres des Territoires occupés. Parce que des membres fondateurs du TNP ainsi que des artistes qui ont évolué avec ce théâtre dirigent aujourd’hui les théâtres situés dans les Territoires occupés, et que d’importantes logiques de coopérations les unissent, ils sont en fait reliés malgré les disparités de leurs conditions d’exercice.

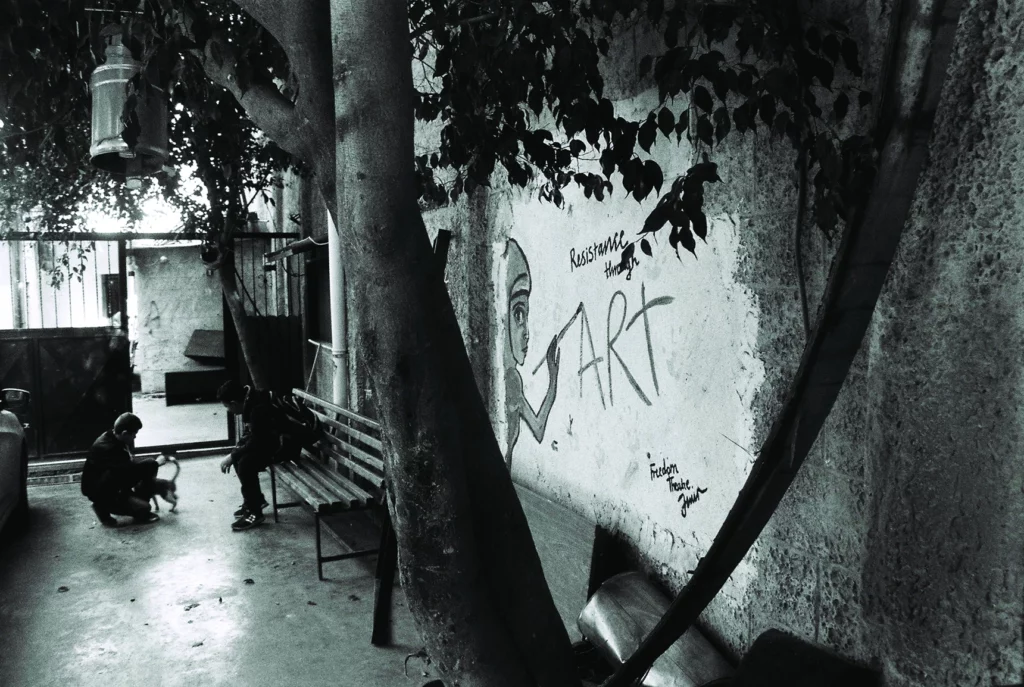

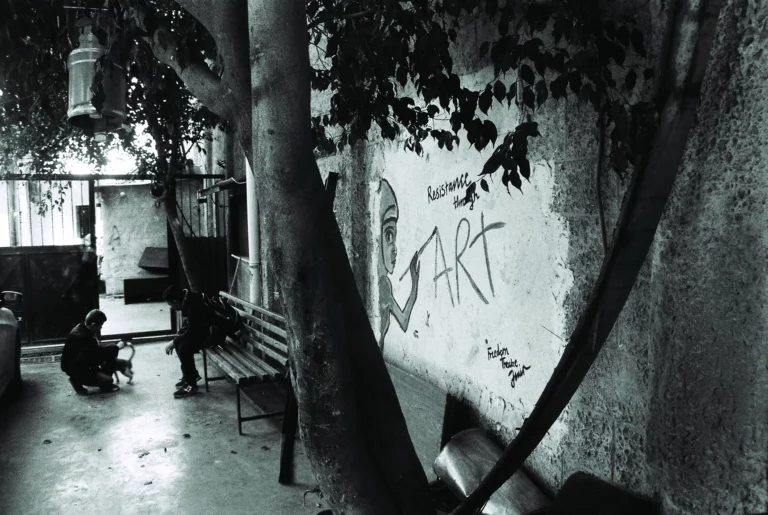

Au côté du TNP, quatre autres théâtres forment le réseau théâtral professionnel et actif en Palestine : le Théâtre Al-Kasaba dirigé par George Ibrahim et le Théâtre Ashtar dirigé par Iman Aoun et Edward Muallem, établis tous deux à Ramallah, le Théâtre Al-Harah situé à Beit Jala à proximité de la ville de Bethléem et le Théâtre de la Liberté du camp de réfugiés de la ville de Jénine au nord de la Palestine. Les critères qu’ils partagent et qui les constituent comme principaux théâtres de Palestine consistent en la possession d’un lieu de travail mais aussi de représentations. Ils ont donc vocation à accueillir des équipes de création et à rassembler un public. Ils forment l’ensemble du réseau programmatique en Palestine et s’assurent mutuellement par cela la circulation de leurs œuvres respectives sur le territoire. Ils possèdent une équipe permanente pour faire fonctionner le lieu au quotidien. Tous les cinq mettent en place des formations destinées aux jeunes qui s’étendent des workshops à l’école de théâtre, permanente et certifiante. Ces formations viennent répondre à l’absence d’études théâtrales au sein des Universités palestiniennes et d’écoles nationales de théâtre. En formant à la fois « le public et les acteurs de demain »1, les théâtres assurent aussi la pérennité de l’activité. Ils se distinguent de la majorité des compagnies palestiniennes avec une production professionnelle régulière et diversifiée qui a vocation à s’exporter à l’extérieur de la Palestine et donc à s’inscrire dans le champ international du spectacle vivant.

À la suite des Accords d’Oslo de 1993, la Palestine est morcelée et subit une division en trois zones (A, B, C). Pour passer d’une zone à l’autre, l’obtention d’un permis délivré par l’armée israélienne est nécessaire. La ville de Jérusalem et les populations, notamment au sein des camps de réfugiés et à Gaza, se trouvent marginalisées des autres villes palestiniennes et l’accès aux théâtres est remis en cause voire impossible. Les contraintes de déplacement affectent l’activité théâtrale dans son objectif inhérent de rassembler une équipe puis un public dans un même lieu. La construction du mur de séparation en 2002 a accéléré ces difficultés. Les conditions politiques auxquelles sont soumis les Palestiniens influencent les activités ainsi que l’écriture, les formes et les esthétiques développées par les théâtres. Les théâtres proposent alors des réponses concrètes mais aussi symboliques au contexte matériel de la pratique théâtrale et plus largement, à la situation d’occupation.