Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous semble important de rappeler que dans la majorité des études qui ont été consacrées à la scène culturelle irakienne contemporaine, la période succédant à 2003 n’a été paradoxalement que très peu abordée. Or cette période, marquée par des événements majeurs – la chute du dictateur, l’occupation de l’Irak, sa libération, etc., a inauguré une nouvelle ère dans l’histoire de l’Irak, tout en remodelant en profondeur le paysage culturel irakien, dont l’art dramatique fait partie intégrante. Nous allons, dans les lignes qui suivent, essayer d’esquisser les nouveaux contours du théâtre irakien pendant cette période en mettant en exergue les discours qui l’ont accompagné et en dégageant les caractéristiques de quelques-unes de ses expériences les plus marquantes.

La chute du régime de Saddam Hussein, suite à l’invasion américaine de 2003, a entraîné la destruction de l’État irakien et a plongé le pays dans le chaos total. Un phénomène terrible qui a permis aux partis religieux et à leurs multiples milices d’étendre leur pouvoir dans tout le pays. Cette situation politique, sociale et religieuse a bien sûr eu un impact considérable sur les différents modes d’expression artistique, dont bien sûr le théâtre. Car en l’absence de structures culturelles, la scène théâtrale irakienne contemporaine s’est désagrégée. Une situation qui reflète bien l’état d’une société irakienne divisée où règne la confusion. Les revendications politiques, identitaires et religieuses se sont multipliées. Sunnites, chiites, kurdes, turkmènes… se disputent le pouvoir. Chacun de ces partis, au nom de la religion, met en avant sa propre interprétation du texte sacré, menaçant ainsi un équilibre politique très fragile. La violence s’est imposée de manière plus importante, générant des centaines de victimes, marquant ainsi le retour de la loi tribale de l’inconscient tribal… Rien ne meurt… La violence symbolique redevient le prolongement de la violence tribale. Après la mort du tyran, le mythe de l’unité ou de la Oumma qui a longtemps prévalu, cède la place à la division ethnique et à la guerre. « La fusion délirante » formulée par Jean Duvignaud (dans Sociologie du théâtre) trouve son champ d’application dans la société irakienne actuelle.

Les premières questions qui peuvent surgir au milieu de ce chaos déraisonnable sont les suivantes : quelles sont les formes d’expression dramatique qui peuvent permettre de comprendre cet enfer que vit la société irakienne ? Et comment saisir et décrire les différences entre celles-ci et les anciennes formes qu’a connues la scène théâtrale irakienne ?

Sans aucun doute les normes et les critères d’évaluation ont changé, d’autant plus que le mode de gouvernance islamique et tribal mis en place empêche indirectement la pratique théâtrale, en affaiblissant le soutien matériel et moral apporté à l’art et aux artistes, sous prétexte de la détérioration de la situation économique et de ses conséquences pour la société. Craignant d’être liquidés physiquement, certains artistes ont dû quitter le pays (Bahjat Al Jubouri, Taha Alwan, Mohsen Al Ali, Mohamed El Hadi, Sabri Al Rahmani…), alors que d’autres se sont vus obligés de travailler dans d’autres domaines pour nourrir leur famille. Enfin, il existe aussi des artistes résistants qui, tout en s’exposant à de multiples dangers (notamment parfois au péril de leur vie), continuent de produire.

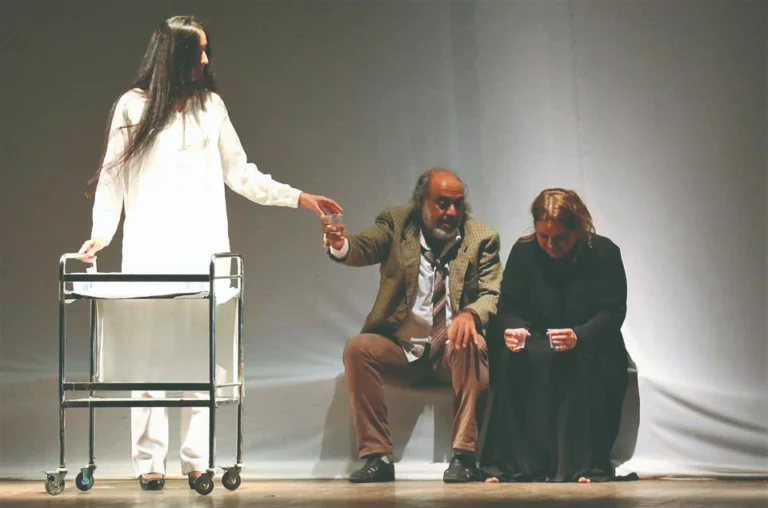

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, au milieu de ce chaos, les femmes et hommes de théâtre irakiens bénéficient pourtant d’un relatif espace de liberté et de démocratie, qui a impacté le contenu et la forme de leurs créations. Ils osent s’attaquer aux tabous jadis difficiles à traiter sur scène. Cette liberté a eu également des répercussions sur le jeu des acteurs, l’organisation de l’espace scénique et le travail des metteurs en scène qui tentent de produire un théâtre expérimental sous plusieurs formes, à l’instar du théâtre corporel ou chorégraphique. Ajoutons à cela l’introduction de nouvelles techniques en termes d’éclairage et le recours à d’autres formes d’expression artistique comme le cinéma et la vidéo. C’est par exemple le cas de la pièce Tahwir (Transformation, 2012) du metteur en scène Mustafa Al-Rikabi.

De 2003 à nos jours, le théâtre irakien a connu de nombreuses représentations qui ont participé à l’émergence d’une nouvelle scène, que certains qualifient de « scène d’après-guerre ». Les représentations théâtrales les plus remarquées de cette période sont les suivantes : Couvre-feu (Hadr tijwâl, 2007), Au cœur de l’événement (Fî qalb al hadath, 2009) et Camp (Kamp, 2010) de Muhannad Al-Hadi ; La mort et la vierge (Al mawat wa al adraa, 2019) et Guerres (Houroub, 2016) d’Ibrahim Hanoun ; En dessous de zéro (Tahta al sifr, 2008) d’Imad Muhammad ; Au revoir Godot (Wada’ goudou, 2013) ; Romulus (Romelious, 2006) et Échos (Sadâa, 2008) de Hatim Odeh ; Les plages de la délinquance (Chawati’ al jounouh, 2021) de Menem Saeed ; Répétition en Enfer (Brova fî Jahanem, 2009) et Hamlet sous la statue la liberté (Hamlet taht nasb al horiyya, 2005) de Hadi Al-Mahdi ; Pluie d’été (Matar sayf, 2005) de Kazem Al-Nassar ; et encore Oui Godot (Naam Godot, 2022) d’Anas Abdul Samad.

Les acteurs de la nouvelle scène théâtrale d’après 2003 tracent de nouveaux chemins et inventent de nouveaux modes de représentations. Il nous semble évident que les nouvelles écritures dramatiques y jouent un rôle crucial, et les textes d’Ali Abdul-Nabi Al-Zaidi, de Mithal Ghazi, d’Ammar Nima Jaber et d’autres ont eu un impact clair sur ces changements.

Ali Abdel-Nabi Al-Zaidi : une écriture entre le réel et le fantastique