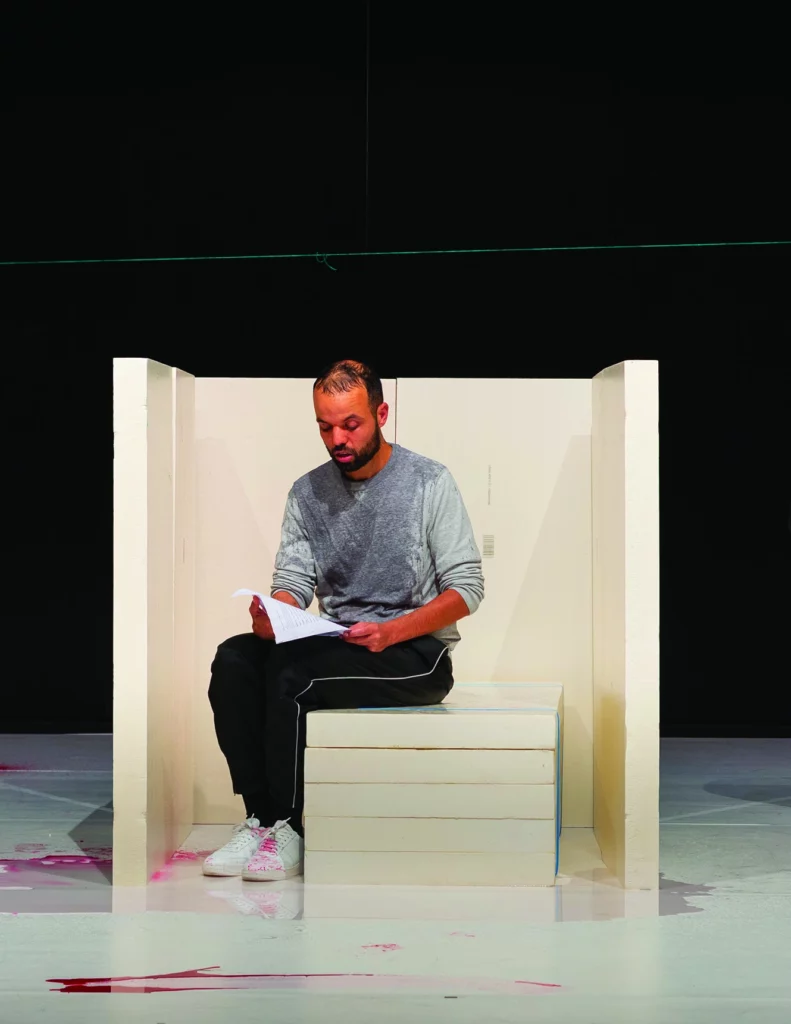

Comment dit-on « colonisation » en arabe ? C’est avec cette question, posée à sa mère et toute simple en apparence, que Salim Djaferi commence son spectacle. Comment dit-on « colonisation » du côté des colonisé·e·s ? Comment la langue du pays, l’Algérie, s’est-elle ouverte, contorsionnée, pour donner un nom à l’histoire sinistre par laquelle elle est devenue mineure chez elle ? « Koulounisation » lui répond sa mère, et la déformation phonémique fait sourire le public, inconscient qu’il donne par là le signe de son rapport complexe avec un régime colonial qu’il déplore par ailleurs.

D’autres traductions de « colonisation » suivront, de part et d’autre de la Méditerranée : plusieurs mots arabes, chacun avec ses nuances, qui expriment toujours les visions particulières des locuteur·rice·s. Le même terme sera expliqué selon les cas comme dénotant la construction ou la possession indue, le remplacement, la domination ou encore, dans la bouche d’un vieux Blanc de France, la mise en ordre.

La langue – son pouvoir et son influence, ce qu’elle nous donne à voir du monde et ce qu’elle en dissimule – est le sujet par lequel la colonisation des terres et des esprits se pose dans le spectacle, et Salim Djaferi la manie avec un soin remarquable : aucune affectation, aucune prétention, mais un parler clair et élégant, donné sur un ton sympathique, presque complice, mais qui pratique une ironie féroce. Par exemple, un des termes employés pour dire « colonisation » en arabe suggère l’idée de remplissage. Mais, nous dit Djaferi, le terme évoque aussi une nuance supplémentaire, celle du vidage. Et de nous donner un exemple : « vider et puis remplir, comme un village qu’on viderait et puis qu’on remplirait ». Il n’y a rien à ajouter, toutes les images sont là : les familles dépossédées, les exécutions sommaires, la pauvreté, l’injustice, les enfants sur les routes. Tout est dit, mais sans que le langage ne soit sorti de ses gonds, sans que la littéralité de l’horreur ne nous ait été jetée à la figure, sans que l’on ait pu tenter de s’en protéger en se murmurant : « Bon quand même, il en fait trop. » C’est comme un village qu’on viderait et puis qu’on remplirait, dont les habitant·e·s seraient remplacé·e·s. Les mots que nous employons nous forment, c’est par eux que devenons sujets, et la manière dont se raconte l’Histoire constitue les peuples. Cette recherche sur la langue va donc toucher au plus profond des mécanismes de pouvoir et de subjugation de la colonisation.

Djaferi poursuit sa réflexion : comment les mots continuent-ils à marquer les vies des Algérien·ne·s et de la diaspora après l’indépendance ? Il nous rejoue une scène enregistrée en catimini lors d’une formation à la recherche de travail à Pôle Emploi : un jeune ingénieur algérien se fait dire, par une instructrice brutale, qu’il est impératif d’effacer les traces d’Algérie sur son curriculum vitae, mais qu’il n’est pas pour autant envisageable de soumettre une candidature anonyme. Le nom à consonance arabe condamne à une vie tissée de discriminations, « Mais que voulez-vous, c’est ainsi. » Cet épisode fait écho à l’expérience de la mère de Djaferi, qui se marie, prend le nom de son mari français, et décide de changer de prénom pour faciliter sa recherche d’emploi. Elle s’en choisit un aux accents méditerranéens dans lequel elle se reconnaît, mais l’administration décide de le franciser davantage. Elle se retrouve donc avec un nom de famille qui n’est pas le sien et un prénom qu’elle n’aime pas. Les contorsions linguistiques induites par la colonisation et ses séquelles touchent ici directement l’identité des individus, au nom qui ne peut être caché (pas de CV anonyme), mais doit littéralement être remplacé par un autre, « bien » français.

Le public est majoritairement blanc, majoritairement né après les accords d’Évian, en 1962, qui marquent la fin de la guerre d’Algérie, ou plutôt, comme le suggère Djaferi, de la révolution algérienne – on voit ici à quel point le langage employé circonscrit le réel et la pensée : la guerre suggère un affrontement absurde entre égaux, tandis que la révolution évoque l’émancipation d’un peuple du joug de l’oppresseur. Mais revenons au public : blanc, plutôt jeune, largement acquis à la cause décoloniale, un public qui a tendance à se penser du bon côté de l’histoire. Djaferi fait venir une spectatrice sur scène : elle doit répondre à des questions très simples, puis lire la part du général Aussaresses, connu pour ses faits de torture, dans la retranscription d’une interview du journal de France 2. Sans trop en dévoiler, Djaferi met ici en place un procédé ingénieux : il confronte avec une très grande finesse son public à sa propre complicité avec la colonisation. Sans l’accuser frontalement, mais en montrant comment les générations post-indépendances blanches reproduisent souvent des comportements colonisateurs malgré leur bonne volonté. Avec ses niveaux de lecture en terrasses, où chaque mot, chaque geste dit une chose d’apparence lisse tout en évoquant un monde d’oppression et d’aliénation, Koulounisation crée un espace, dans l’écart entre ce qui est dit et ce qui est suggéré, où l’on peut réellement réfléchir.