Le propre du théâtre au xxe siècle vient du renouveau cyclique, de la métamorphose permanente : aucune forme ne le représente à part entière. Par contre, il se définit par la perpétuelle transformation due à des motivations internes, strictement esthétiques, et à des motivations externes, l’Histoire, la pensée environnante, bref les déterminismes du contexte général. Trois fois dans le siècle les modèles établis et les pratiques reconnues ont explosé au profit d’une constellation de mouvements, actes, œuvres non identifiables, réfractaires à l’ordre habituellement reconnu. Dans les années 1920, dans les années 1960 et à la fin du xxe siècle. Il y a une récurrence cyclique. Un retour des déflagrations.

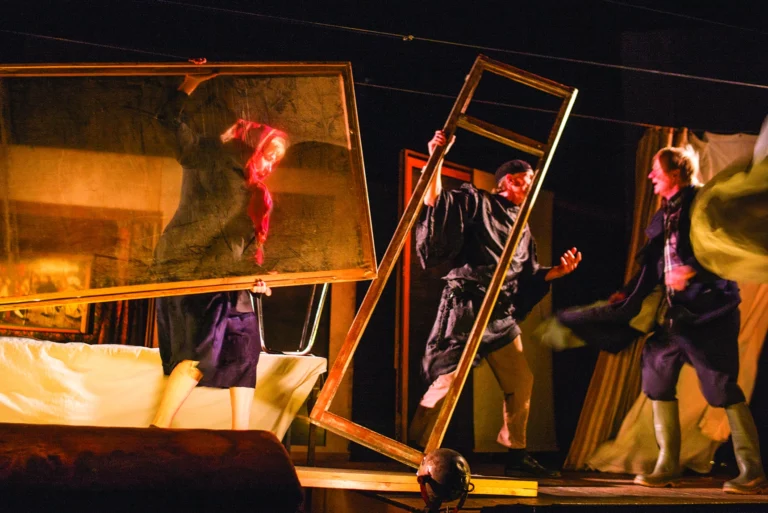

Au théâtre des années 1980 saisi par la poétique de la mémoire, celle du texte autant que du lieu, à ce théâtre-là, qui s’immisce dans des formes voisines, opéra, danse, succède à partir des années 1990 un phénomène d’explosion qui conteste l’ancienne homogénéité. Nombreux sont les artistes qui s’affranchissent du texte et mettent en cause le statut de sa représentation au profit de l’immédiateté de l’acte et d’une variété de la matière théâtrale. Le recours aux nouveaux médias comme aux nouvelles technologies affecte l’identité même des productions scéniques, productions qui, de plus en plus, débordent le genre et les catégories préalablement répertoriées. Un travail d’hybridation programmatique définit bon nombre d’initiatives actuelles qui finissent ainsi par produire des formes orphelines, dans le sens où l’on parle des maladies orphelines : formes inconnues, étranges, réfractaires aux catégories habituelles.

On observe une volonté de mutation, deux fois déjà opérée dans le siècle, mutation qui consiste à ébranler les définitions et à s’adapter à l’esprit d’une époque. Ces formes orphelines, malgré leur diversité, permettent quand même de dégager certaines constantes : le goût pour l’impur, la rapidité de la perception, l’attrait pour le superflu et le dérisoire, la confrontation avec le vide. Car, au plus profond de ce nuage d’étoiles filantes, nous pouvons identifier un même refus de transcendance. Transcendance non pas mystique, mais transcendance dans le sens d’une valeur qui déborde l’acte dans son expression directe : l’éclatement extrême auquel nous sommes confrontés s’explique par la lucidité des artistes contemporains qui entendent se dérober à toute illusion et perspective au-delà du faire, ici et maintenant. Et ainsi resurgit le besoin de présence dans son expression la plus concrète, « présence » non pas dans le sens artaudien, mais présence où corps et images perturbent réciproquement toute pureté au profit d’une expérience métissée comme double du monde dépourvu de la moindre cohérence. Un monde où les frontières sont « liquides », selon la formule de Zygmunt Bauman, permet également une libération et un perte/refus d’identité des êtres autant des arts. Nous entrons dans l’ère de l’interdisciplinarité. Les arts comme les êtres émigrent et la loi semble être celle de la dissémination. La forme orpheline sera à jamais le résultat du courage de mixer ce qui auparavant était réputé autonome et isolé. Une guerre est engagée contre la tradition et la charge polémique est indiscutable. C’est d’un combat qu’il s’agit. Le but consiste dans la volonté de déstabiliser afin de redonner une dynamique vitale aux formes héritées et ainsi, dans la rue, au cirque, dans les studios de danse, les formes orphelines s’emploient à inoculer le virus du désordre comme chance d’un renouveau radical.

Printemps 2002…