Leçon inaugurale prononcée le jeudi 11 mars 2010 au Collège de France (extraits)1.

[…]

Nous avons assisté depuis une quarantaine

d’années à tant de singulières métamorphoses théâtrales : elles ont bousculé et renversé hardiment les traditions de l’art dramatique. Comment s’expliquent de telles transformations ? De quelles diverses façons se sont inventées ces formes insoupçonnées, ces visions inconnues ? Luca Ronconi, Ariane Mnouchkine, Peter Schumann, Robert Wilson, François Tanguy, Tadeusz Kantor, Denis Marleau, Valère Novarina, Pina Bausch et tant d’autres m’ont arraché à moi-même et à mes certitudes, m’ont enthousiasmé, ébranlé, ému, éberlué, irrité parfois… Comment s’étonner qu’au milieu de tant de modèles divergents, le public parfois s’égare ? que voit-il ? est-ce encore du théâtre ? Il arrive qu’un spectacle fasse événement en divisant le public et la critique. Un camp attaque le réalisateur au nom de l’art assassiné, l’autre l’acclame au nom de l’art régénéré.

Zola a donné, il y a plus d’un siècle, un conseil aux artistes pris dans les querelles du moment : « Chaque fois qu’on voudra vous enfermer dans un code en déclarant : ceci est du théâtre, ceci n’est pas du théâtre, répondez carrément : « Le théâtre n’existe pas. Il y a des théâtres et je cherche le mien. »De cette pratique, en effet, ne surgissent que des formes singulières, dissemblables, passagères… Et Zola insiste avec fermeté : « Il n’y a pas d’absolu, jamais ! dans aucun art ! S’il y a un théâtre, c’est qu’une mode l’a créé hier et qu’une mode l’emportera demain !»

Les affirmations de Zola n’ont jamais visé aussi juste qu’aujourd’hui. En réponse au bouleversement et à la fragmentation d’un monde échappant à nos repères, les spectacles n’ont cessé de se multiplier et de se différencier. Ils tentent de faire écho à nos multiples impressions de désorientation et d’incertitude. Les artistes, chacun à sa manière, réagissent en imaginant d’autres pratiques, d’autres alliances, d’autres modes de production.

À côté du théâtre traditionnel, enfermé dans sa légitimité, sont apparues, dès les années 1970, des formes bâtardes, souvent réalisées en peu de temps et sans trop d’argent. On a vu ainsi advenir un grand nombre de propositions inhabituelles qui se singularisaient face au conformisme de productions institutionnelles. En affirmant leur originalité, ces essais ont montré d’autres façons d’inventer le théâtre : ces « petites formes » méritent d’être de mieux en mieux reconnues.

[…]

Rien n’est immuable. L’art dramatique n’est ni menacé ni remplacé par la poésie de l’énergie scénique. Entre des formes différentes se joue le plaisir de l’alternance. Le temps fera ensuite son tri. Ne nous en préoccupons pas : toute forme théâtrale se conjugue au présent !

Le souci de la plus grande exactitude possible dans l’interprétation d’un texte peut créer de l’inattendu, entraîner de nouvelles formes qui n’étaient pas du tout prévues par l’auteur. À mes yeux, la vraie originalité commence toujours par une fidélité scrupuleuse envers la version originale d’une œuvre. Je suis un simple metteur en scène – cela suffit à ma douleur et à mon bonheur, je ne me prends pas pour un « créateur » : je reste un interprète, comme peuvent l’être un musicien, un acteur, un traducteur. Mais le souci de l’interprétation peut conduire à une métamorphose théâtrale imprévue.

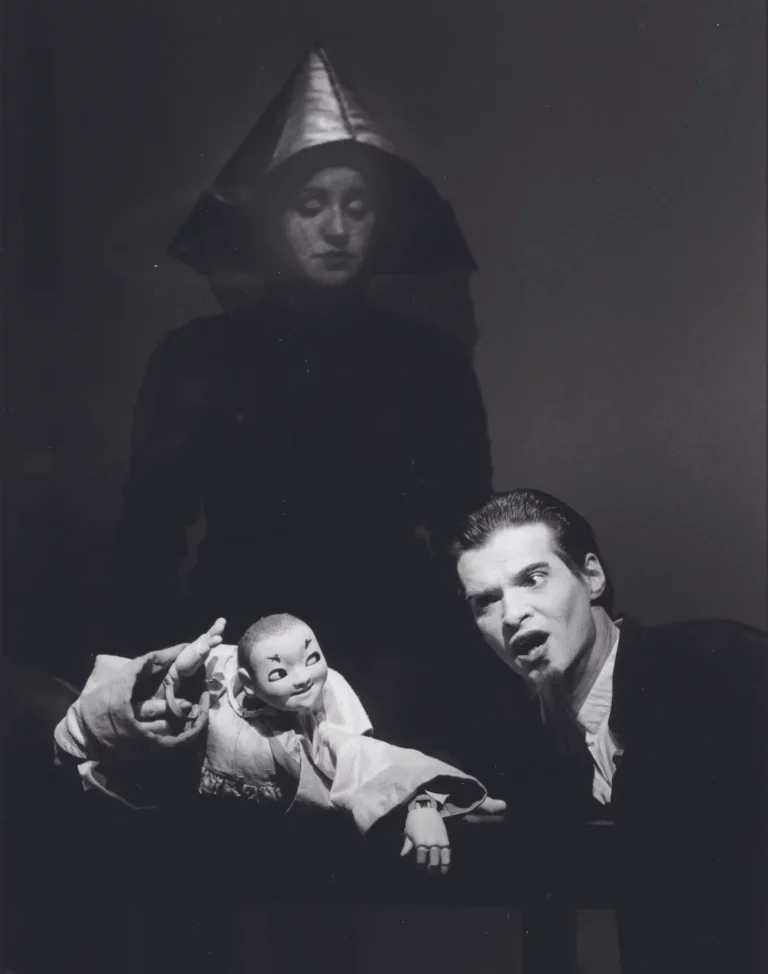

En 1969, j’ai eu la chance de pouvoir séjourner quelques temps à Osaka et d’assister à des représentations de Bunraku. Ce théâtre de marionnettes de grande tradition m’a enthousiasmé. Deux arts se juxtaposent, se croisent tout en restant distincts l’un de l’autre : l’art de la manipulation de poupées de haute taille, tenues par deux ou trois montreurs (le plus souvent voilés de noir), et l’art du récitatif, assuré par un conteur accompagné par un joueur de shamizen (une longue guitare à trois cordes). Tous deux sont placés à l’écart, du côté cour. Si je les regarde, je ne vois plus les marionnettes. Si je me tourne vers la scène, je ne vois plus le récitant : en face de moi, une image silencieuse ; sur un côté excentré, le récitatif et la musique. La narration circule entre ces deux pôles : « C’est une parole qui agit », selon Claudel. D’un côté, une voix qui contrefait toutes les voix, celle de la fille en larmes, de la mère effrayée et du père furieux. De l’autre, des marionnettes réalistes mais muettes, « déjà mortes, et derrière elles se tient la mort et elle les guide », pour reprendre la formule si juste d’Heiner Müller.

Je revois cette scène où deux jeunes amoureux, séparés par leurs clans, parviennent à se retrouver dans un parc et décident de mourir ensemble. Au moment même où ils vont se donner le coup mortel, les montreurs semblent se détourner de leurs poupées, s’en écarter par pudeur, comme si les figures du destin laissaient place à un geste volontaire.

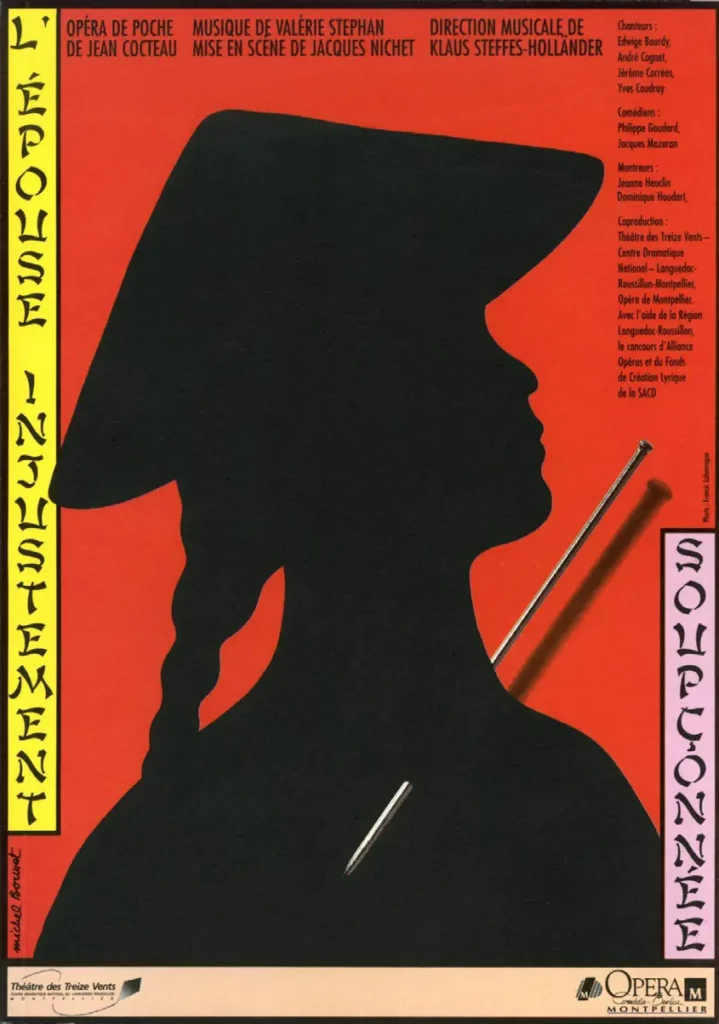

Bien des années après, je me suis souvenu du Bunraku pour trouver le meilleur moyen de réaliser « une petite pièce annamite », « un opéra de poche » de Jean Cocteau, qui était, au dire de l’auteur, « le noyau d’une mise en scène très difficile ». Le poète avait très librement adapté une légende indochinoise, L’Épouse injustement soupçonnée.

Un enfant de quatre ans, le petit Dan, n’a encore jamais vu son père, parti pour la grande guerre à la veille de sa naissance. Dan réclame avec insistance la présence de son père. Pour consoler son fils, Dame Vu allume la lampe de sa chambre. L’ombre maternelle se projette sur le mur du fond et devient, aux yeux du gamin, son véritable père.

DAME VU

Le soir, j’essaie de distraire Dan :

J’allume la lampe, je parle à mon ombre. Elle est le mari, moi sa femme. Dan s’amuse.

Pauvre petit, c’est triste d’être orphelin. (Elle appelle) Dan ! Dan ! Dan !

DAN (sautant)

À cheval ! À cheval !

Bonjour maman. Où est mon père ?

DAME VU (à part)

Oh ! Toujours la même chose. (haut) Tu sais bien que dans la journée

ton père quitte la maison. Patiente un peu que j’allume :

Alors tu verras partout ton père me suivre.

Ce merveilleux livret de 1922 était resté à l’abandon. Georges Auric, musicien pressenti n’avait pas écrit une seule note. Grâce à une commande de l’Opéra de Montpellier, Valérie Stephan a donné une belle partition à ce petit chef‑d’œuvre, si longtemps orphelin de musique.

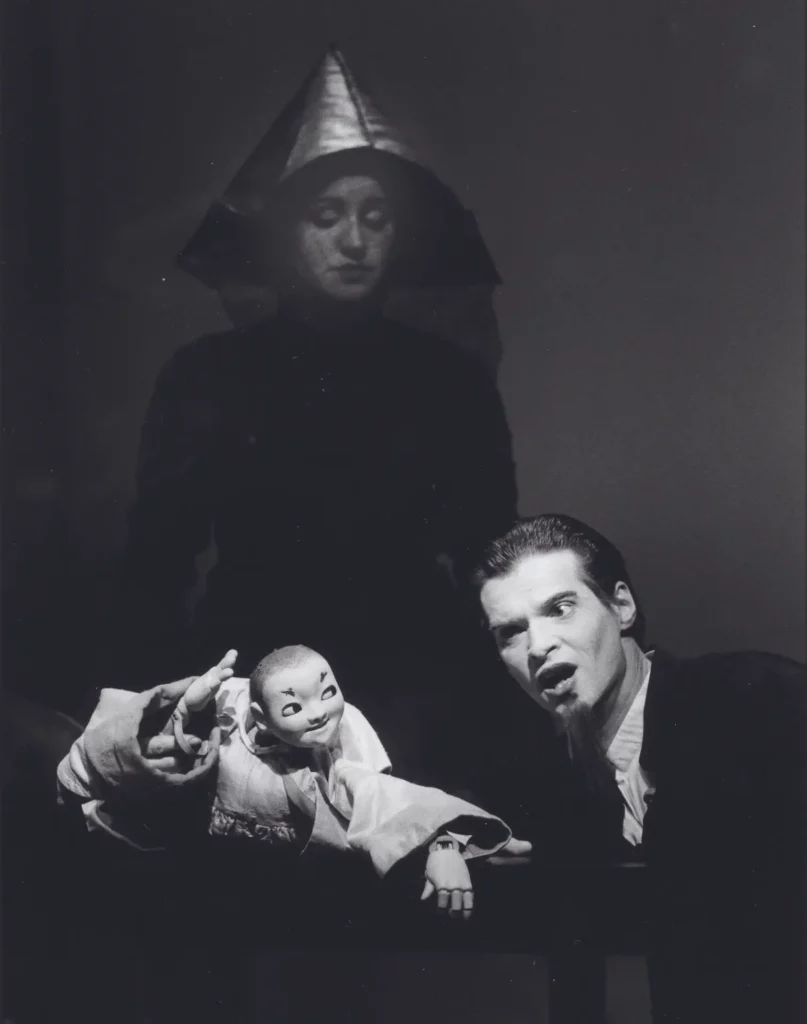

Il me restait une grande difficulté à surmonter : comment charger d’un rôle aussi décisif un enfant de quatre ans ? Voici que le Bunraku m’offre une solution : une marionnette n’a jamais de turbulence imprévue, de trou de mémoire, d’imprécision dans son jeu. La mère du petit Dan, sera, comme son fils, interprétée par une poupée. Deux montreurs, voilés de noir, Jeanne Heuclin et Dominique Houdard les ont prises en main.

Une même voix relie la mère et l’enfant. La soprano (Edwige Bourdy) chante, sur une légère différence de timbre, la partition de Dame Vu et celle du petit Dan. Voilée de noir, elle aussi, elle rejoint les deux montreurs et accompagne leurs mouvements par le chant : ils donnent vie, elle donne voix. Le jeu vocal et la manipulation se rassemblent. La chanteuse et les deux marionnettistes font apparaître, par leur trio, une nouvelle forme de Bunraku.

La guerre prend fin, le soldat revient. Un chanteur (André Cognet à la création) écrase de sa hauteur les deux poupées : c’est encore un changement radical par rapport à la tradition.

DAN

Quel est ce monsieur ?

SIN

Ton père

Dan, ton père revenu

exprès pour t’embrasser.

DAN

Non, monsieur, vous n’êtes pas mon père.

Mon père ne parle jamais.

Le soir, maman allume la lampe. Il arrive.

Il suit maman partout dans la chambre.

Si elle se lève, il se lève.

Si elle marche, il marche.

Si elle s’assoit, il s’assoit.

Si elle se couche…

SIN (le brutalisant)

Assez ! Je comprends maintenant pourquoi elle tremblait de nous laisser seuls.

Fou de rage, l’homme chasse aussitôt son « épouse injustement soupçonnée ».

Quand Dame Vu s’avance du lointain pour aller se jeter dans le fleuve, je peux jouer avec la forme du Bunraku pour montrer la scène d’une manière singulière. Dame Vu s’avance, mais sa voix ne la suit plus. La soprano, voilée de noir, est en avance sur l’action : elle attend déjà sur le bord de la rive. La marionnette avance péniblement vers son destin, vers la voix qui chante sa peur de mourir :

C’est fini, je ne verrai plus ma maison.

Je ne verrai plus mon petit Dan,

Je meurs sans rien comprendre à mon crime.

J’ai peur de l’eau dans la bouche.

Dès que Dame Vu s’approche du fleuve, la chanteuse s’éloigne, emportant avec elle son lamento jusqu’au silence… Ainsi, sans voix, sans mot, la marionnette se jette dans le vide. Les mains du montreur se détachent lentement de celle à qui il a donné vie. L’autre marionnettiste, qui l’a relayé en prenant la poupée, accompagne sa descente lente et tournoyante vers le bas. Elle la dépose avec douceur sur le sol. Nous assistons à une mort réelle : Dame Vu est redevenue un bout de bois inerte. Les montreurs se retirent. L’orchestre s’arrête. Reste un grand silence dans toute la salle, immobile devant cette immobilité.

En 1948, Jean Cocteau, dans une lettre à Ludmilla Pitoeff, lui confie son désir de voir sa « petite pièce annamite » interprétée par des marionnettes. Il vient de relire le livret qu’il a écrit pour des chanteurs et, désormais, il l’imagine composé pour des poupées. Mon ami Gérard Lieber, qui m’a si souvent aidé en partageant tant de spectacles avec moi, a découvert ce document après la fin des représentations. Son manuscrit avait soufflé à Cocteau la solution. Un texte en sait parfois bien plus que son auteur ! Cette forme de marionnette asiatique me semblait exactement correspondre à la légende indochinoise. J’ai pris la liberté de modifier les règles traditionnelles du Bunraku pour pouvoir répondre à la liberté de l’adaptation du poète. Cet opéra de poche, qui mêle déjà avec humour et tendresse conte cruel et théâtre forain, accueillait sans difficulté les marionnettes : on jouait avec bonheur de ces constants décalages entre des genres différents, ouverts les uns aux autres !

Le livret de L’Épouse injustement soup-çonnée m’avait toujours mystérieusement attiré. La représentation que j’en avais donnée renforçait mon trouble. « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité », affirmait Cocteau. Quelle vérité se cachait sous cette petite pièce ? Vers l’âge de neuf ans, je l’ai appris plus tard, le petit Jean a entraperçu entre deux portes le cadavre de son père qui venait de se suicider. Le poète n’en a jamais parlé dans ses autres œuvres, ni dans son journal ni dans sa correspondance. Ce secret, l’ombre du père absent, je l’ai confié sans le connaître à cette voix féminine qui chantait sous son voile de deuil :

Ô mort, habille-moi de neige.

Donne-moi la tranquillité.

« Quand donc cesserez-vous de vous identifier à la forme qui vous définit ? », s’indigne Gombrowicz.

Aucune forme, à elle seule, ne peut définir le théâtre qui ne cesse d’échapper à son identité, depuis la nuit des temps. Nous allons partir, dans les semaines qui viennent, à la recherche de spectacles singuliers, lointains mais ineffaçables.

Mon plus grand plaisir serait de retrouver le choc d’une surprise, le surgissement de l’émotion comme pour la première fois, le soir où nous avons découvert Orlando Furioso de Luca Ronconi, 1789 – 1793 d’Ariane Mnouchkine et du Theâtre du Soleil, Un garçon dit au revoir à sa mère et Fire de Peter Schumann et du Bread and Puppet, Le regard du sourd de Robert Wilson, La classe morte de Tadeusz Kantor, Les aveugles de Maeterlinck dans la fantasmagorie de Denis Marleau, L’acte inconnu de Valère Novarina, Café Muller et Barbe-Bleue de Pina Bausch. Il y a quarante ans tous ces spectacles étaient inimaginables. « Si tu peux l’imaginer, tu peux le faire », dit le sculpteur Calder. Il a juste fallu un artiste un jour pour les imaginer.

Dans les dernières minutes du dernier spectacle de Pina Bausch, les danseurs, les uns après les autres, s’avançaient vers le public en murmurant :

Ne m’oubliez pas ! Ne m’oubliez pas !

Je n’oublierai pas. Je souhaite même sortir de l’oubli ce que ma mémoire a laissé sombrer. Je souhaite « désoublier », selon la belle expression de Valère Novarina. Au cours de cette première leçon, des souvenirs fragiles sont revenus, quelques instants inespérés de spectacles disparus. J’ai voulu vous les transmettre, à l’heure où la nuit tombe, comme des traces encore tremblantes d’un rêve qui ne s’est jamais entièrement évanoui. Le trop attendu, nous l’avons déjà oublié en poussant la porte de sortie. Seul l’inattendu se grave en nous. Je garde à jamais en moi les derniers vers d’Alceste d’Euripide, dans la traduction de Myrto Gondicas :

Ce que l’on attendait n’arrive pas à son terme

mais à l’inattendu un dieu trouve un passage.

Permettez-moi d’arrêter mon vagabondage en vous racontant une dernière histoire – vous l’avez compris, c’est mon métier et mon plaisir :

Un jour, un homme vint trouver le directeur d’un cirque et lui demanda si par hasard il n’avait pas besoin d’un imitateur d’oiseau. « Non », répondit le directeur du cirque. Alors l’homme s’envola à tire d’aile par la fenêtre.

- Jacques Nichet, Le théâtre n’existe pas, Paris, Collège de France/Fayard, coll. « Leçons inaugurales », n°213, 2011 ; en accès ouvert sur OpenEdition Books : https ://books.openedition. org/cdf/396 [DOI : 10.4000/ books.cdf.396]. ↩︎