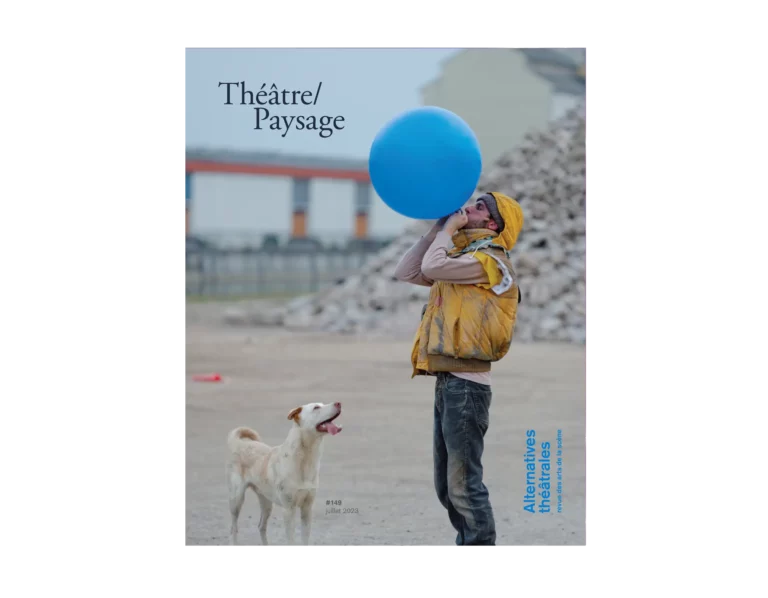

Que fait le paysage au théâtre ?

Que fait au théâtre le paysage réel, dans les cas de pratiques de « théâtre-paysage » qui choisissent de sortir de la boîte noire pour prendre pour cadre et comme matériau un paysage extérieur (qu’il soit naturel ou urbain), dans une démarche qui est plus spécifique que le seul « in situ » et qui convoque toutes les implications, en termes de déplacement d’échelle, de cadrage, de principe de vision et de construction, de sensations suscitées, qu’il implique ?

Que fait au théâtre le modèle du paysage, convoqué sur scène pour décaler et remettre en question les principes de la logique dramatique, dans le prolongement par exemple de Gertrud Stein lorsqu’elle avait inventé ses « landscape plays », ou à l’image de certaines créations de Heiner Goebbels (qu’on pense par exemple à son magnifique Stifters Dinge de 2007, ce paysage miniature dont l’homme se serait absenté, suscitant le sentiment de l’évidence naturelle par le détour d’une installation scénique absolument artificielle, ouvrant la perception tant à l’organicité qu’aux multiples détails d’un monde sans cesse changeant) ?

Mais aussi que fait au théâtre la notion de paysage, lorsqu’elle vient nommer des pratiques ou des formes de représentation et de perception elles aussi autrement centrées (« paysage sonore », « paysage mental »…) ?

À l’origine de ce numéro, il y a le constat que plusieurs démarches singulières, chez de jeunes metteur·e·s en scène, revendiquent aujourd’hui l’appellation de « théâtre-paysage », entreprennent de créer dans et avec le paysage. Plus largement, nombre de pratiques, théâtrales, performantielles, circassiennes ou issues d’autres arts de la scène, se posent la question du « potentiel performatif » du paysage et manifestent la volonté de s’ouvrir à l’ampleur et au décentrement que celui-ci entraîne. Ces démarches, comme celles qui en salle convoquent le modèle du paysage contre la perspective dramatique, s’inscrivent bien sûr dans un contexte actuel où les questions écologiques mais aussi, plus largement, celles liées à la remise en question de l’échelle d’une représentation anthropocentrée se posent ; mais leurs interrogations ne se limitent pas à cette seule dimension, même si elle est essentielle. Elles croisent, réactivent, renouvellent des questions esthétiques (et, à travers elles, aussi éthiques ou anthropologiques) que la modernité, de la Renaissance à aujourd’hui en passant par le romantisme1 , pose à travers le paysage, comme représentation et comme expérience vécue : dans un monde sécularisé et copernicien où la science comme l’appropriation du monde par son exploitation humaine instaurent l’extériorité d’une « nature “objective” coupée du contexte de l’existence et de l’intuition », comment l’expérience et le sentiment esthétiques prennent-ils en charge l’expression sensible du « ciel et de la terre » dans lequel s’inscrit quotidiennement et concrètement l’homme, et le tout auquel il participe2 ? Comment, dans la « dynamique relationnelle »3 propre au paysage, se tissent « nature », anthropisation et sociétés humaines, territoire et étendue, vue et expérience corporelle, extérieur et intérieur, saisie à distance par le regard et relation ?

Comment percevons-nous ? Comment habitons-nous ? Quelles relations, quelles autres représentations et quels autres dispositifs d’attention, par le paysage ou la paysagéité, le théâtre peut-il convoquer ? En sortant de la boîte noire et en faisant du paysage extérieur une part essentielle de l’expérience théâtrale, ou en entreprenant de susciter en salle des expériences d’ordre similaire, les pratiques abordées ici aspirent à changer de cadre, élargir le champ par rapport à la scène perspectivée, à la logique dramatique, à l’échelle anthropocentrique ; convoquer d’autres présences que les seuls acteurs, d’autres formats, d’autres aléas (météorologiques, par exemple), d’autres temporalités (si le paysage est de l’espace, il est aussi du temps, éprouvé ou déposé en lui), d’autres regards…

Comment faire avec le paysage, comment faire paysage, comment faire naître le théâtre du/dans le paysage ou faire naître une « perception paysage » au théâtre ? Autant d’enjeux qui nous semblent importants pour le théâtre aujourd’hui, et dont ce numéro, sous toutes les formes permises par le « / » de son titre associant les deux termes, esquisse une exploration.

- Dont le rapport au paysage est bien loin du seul principe d’une projection subjective sur la nature et le monde extérieur auquel on le réduit parfois, mais est bien la recherche d’une ouverture, d’une relation, d’une participation au tout dans lequel l’homme s’inscrit. ↩︎

- Voir Joachim Ritter, Le Paysage, fonction de l’esthétique dans la société moderne [1962], trad. G. Raulet, Marseille, éditions Parenthèses, 2022 (citations p.60 et 58). 3 Jean-Marc Besse, ↩︎

- Jean-Marc Besse, La Nécessité du paysage, Marseille, éditions Parenthèses, 2018 (citation p.11, et voir plus largement les p.11 – 36 : « Définir le paysage »). ↩︎