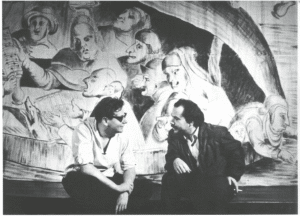

Je me souviens encore de lui, rondelet et solennel, lors de notre première rencontre en 64 à Milan où il était venu avec Eugenio Barba présenter les réflexions initiales de son « Théâtre pauvre» ; puis trois ans après, en proie à la migraine, dans le cadre triomphal qui accueillir à Spolète la douloureuse et vertigineuse trajectoire du PRINCE CONSTANT, interprété par Ryszard Cieslak. Je me souviens de sa maigreur, de son profil barbu et émacié et Je son sac de globe-trotter, à la Biennale de Venise où il faisait ses adieux anticipés, en présentant APOCALYPSIS CUM FIGURIS. Dans les années soixante, les spectacles fulgurants du Théâtre Laboratoire ont, de Opole à Wroclaw, changé la façon de faire le théâtre. Une fois ceux-ci entrés dans la légende, Jerzy Grotowski est ensuite passé de la représentation à la phase des rencontres interpersonnelles, à cette recherche toujours plus profonde, théâtrale à nouveau, mais située « à l’autre extrémité de la même chaîne » que Peter Brook a appelée « l’art comme véhicule ». Au Workcenter, créé en 1986 à Pontedera, son travail se poursuit sans spectateurs et tend à la fois à perfectionner une technique expressive et à réinventer l’expressivité secrète des chants anciens qu’il fait revivre sous forme de « mystères » en guidant la formation d’élèves triés sur le volet. Retiré dans son Centre, il distille les rencontres publiques et depuis des années est peu enclin à accorder des interviews ; il est devenu désormais un prophète – le théâtre doit compter avec sa présence invisible – et s’est construit une autre légende de par son silence.

Franco Quadri

Le choix de l’Italie

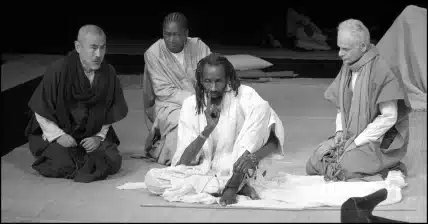

D’un certain point de vue, c’est l’Italie qui m’a choisi ; d’un autre, c’est moi qui ai choisi l’Italie. Depuis des années, j’avais une sorte de relation théâtrale liée aux stages aux connaissances, aux milieux culturels du pays ; ici, un certain niveau de pensée théâtrale est très vivant. L’Italie était idéale pour mon type de recherche. C’est Roberto Bacci, le directeur du Centre Théâtral de Pontedera avec qui j’ai depuis des années un rapport d’amitié artistique, qui, par l’intermédiaire de Carla Pollastrelli venue me trouver aux Etats-Unis, m’a proposé de m’installer ici, c’est-à-dire d’avoir un endroit pour un vrai travail sur le métier de l’artiste performatif et sur son développement à travers l’art.

L’exil

J’ai quitté la Pologne à cause de « l’état de guerre » qui y avait été proclamé. Pour moi, ça a été une décision inévitable, parce que dans une telle situation il y a une différence énorme entre diriger (comme le faisaient les autres metteurs en scène) un théâtre qui fait des spectacles pour un vaste public national – même s’il est financé par un État considéré comme oppresseur, et diriger (comme moi à l’époque) un laboratoire international fermé, tout en utilisant l’argent d’un pays où sont en vigueur des lois spéciales. J’ai obtenu le droit d’asile aux États-Unis.

Le théâtre de notre siècle

Si je jette un regard historique sur ce siècle de théâtre, parmi les choses importantes, je vois tout d’abord la première grande réforme, c’est-à-dire Stanislavski, Meyerhold, Vakhtangov également, tout ce mouvement si vivant déclenché par les grands metteurs en scène russes, tandis qu’en Europe il y en a eu d’autres comme Craig, Piscator, Copeau qui ont représenté cette époque ; et d’une manière complètement différente, non ordonnée, folle, visionnaire, Artaud a joué un grand rôle. C’est la première grande réforme de théâtre qui a imposé l’existence du metteur en scène, et dans une certaine mesure également celle du scénographe, et le nouvel art de l’acteur qui comporte la nécessité d’apprendre certaines techniques, de trouver le moyen que les répétitions ne se déroulent pas automatiquement et à la hâte, mais de démontrer comment l’acteur est capable de se développer, quels rôles il doit interpréter dans le cadre d’une compagnie théâtrale permanente. C’est cette révolution qui a créé le grand théâtre européen ; puis, comme toujours sur les routes du monde, l’élan s’est affaibli : la crise économique a contribué à faire tomber les grands rêves de la première grande réforme du théâtre, tandis que la guerre se profilait à l’horizon. Ensuite est arrivée la seconde réforme du théâtre, à savoir les années soixante, qu’on regarde généralement aujourd’hui avec un sourire un peu protecteur, comme quelque chose de peu sérieux, mais elles ont vu la réalisation de grandes œuvres et l’apparition de très grands metteurs en scène. Et ceux qui sont apparus à cheval entre les deux périodes comme par exemple Brecht, trop jeune pour la première réforme et déjà disparu avant la seconde, ont beaucoup influencé cette dernière. Les grandes personnalités de cette réforme ont été Peter Brook, Bob Wilson, André Gregory, Joe Chaikin, Julian Beck et Judith Matina, Peter Schumann, Tadeusz Kantor, et un peu plus tard Eugenio Barba et Ariane Mnouchkine.

Je voudrais souligner le grand rôle des Américains durant cette période. Mais la deuxième réforme a subi également la même fin que la première ; c’est-à-dire que les années soixante ont été des années opulentes, la période des vaches grasses, et ceci a aidé à obtenir de l’argent pour la recherche ; mais déjà les années quatre-vingt ont été désastreuses, particulièrement en ce qui concerne le théâtre, pas tellement à cause des difficultés économiques, mais en prenant comme prétexte ces dernières. En Amérique surtout, le théâtre comme ensemble,c’est-à-dire comme compagnie permanente, a presque disparu, parce que la période de répétition est toujours plus brève et contraint les acteurs à utiliser ce qu’ils savent déjà, alors que la créativité c’est découvrir l’inconnu. Il arrive que les spectacles préparés pendant une longue période et sans finalité commerciale soient des initiatives privées des acteurs et du metteur en scène, comme par exemple le splendide ONCLE VANIA mis en scène par André Gregory à New-York. La vie de la compagnie théâtrale permanence a été presque minée, spécialement en Amérique. Mais en Europe et en Italie aussi, le théâtre comme esemble est menacé.