Cultures folkloriques

Dans la culture traditionnelle roumaine qui survit de nos jours, soit dans des villages encore fortement tournés vers leurs racines culturelles, soit dans des régions qui l’ont transformée et façonnée pour attirer les touristes, il y a de nombreux rituels et manifestations para-théâtrales. Ils se déroulent notamment pendant le cycle des douze jours, qui s’ouvre avec la fête de Noël et se clôt avec celle de l’Épiphanie. Dans les cours des maisons ou des églises, sur des tréteaux de fortune ou sur les scènes des maisons de la culture, des groupes de jeunes gens performent des jeux, parfois très archaïques, devant un public toujours ouvert et réceptif : le jeu de la chèvre, celui de l’ours, des chevaux, ou bien le jeu des Rois mages (Les Hérodes, comme on les appelle en Roumanie).

Dans tous ces jeux, les masques occupent une place de premier plan, servant à travestir et à mettre en évidence des personnages qui hantent l’imagination des gens depuis la nuit des temps : la Mort, les diables, les animaux totémiques, les sorcières, les fous et les bouffons. Ces masques, d’une grande variété de formes et de couleurs, sont faits surtout en cuir, en bois et en laine, tout en utilisant comme accessoires des graines de maïs et de haricots, des clochettes, des pompons et des cornes d’animaux. Ne pouvant pas, dans l’espace d’un court article, couvrir amplement cette matière énorme – à laquelle Romulus Vulcănescu a consacré, en 1970, un livre très solide, Les Masques populaires – nous présenterons brièvement les masques de diables et de sorcières, ainsi que leurs résurgences dans la pratique de certains metteurs en scène du XXe siècle.

Avant de pousser plus loin l’incursion dans l’univers des masques, il faudrait souligner que ce monde est fondé sur des oppositions binaires, qui sont en premier lieu esthétiques, mais aussi – dans une bonne mesure – éthiques. En effet, le peuple distingue deux grandes catégories de masques, qui sont nommés les « beaux » et les « laids » : ces masques forment des couples en antithèse et leurs conflits alimentent la tension dramatique des spectacles qui rythment les fêtes d’hiver. Bien entendu, beauté et laideur se réfèrent à l’apparence des masques, mais supposent aussi des contenus moraux : les « beaux » sont aussi bons et agissent en conformité avec la morale chrétienne, alors que les « laids » se situent en dehors de toute forme de moralité. Les diables et les sorcières, pour la société paysanne traditionnelle, ne peuvent faire partie que du groupe des « laids » et des méchants : cependant, les artisans qui en fabriquaient les masques y ont investi une extraordinaire créativité, un grand souci d’expressivité, ainsi qu’une recherche patiente du détail caractéristique ou choquant.

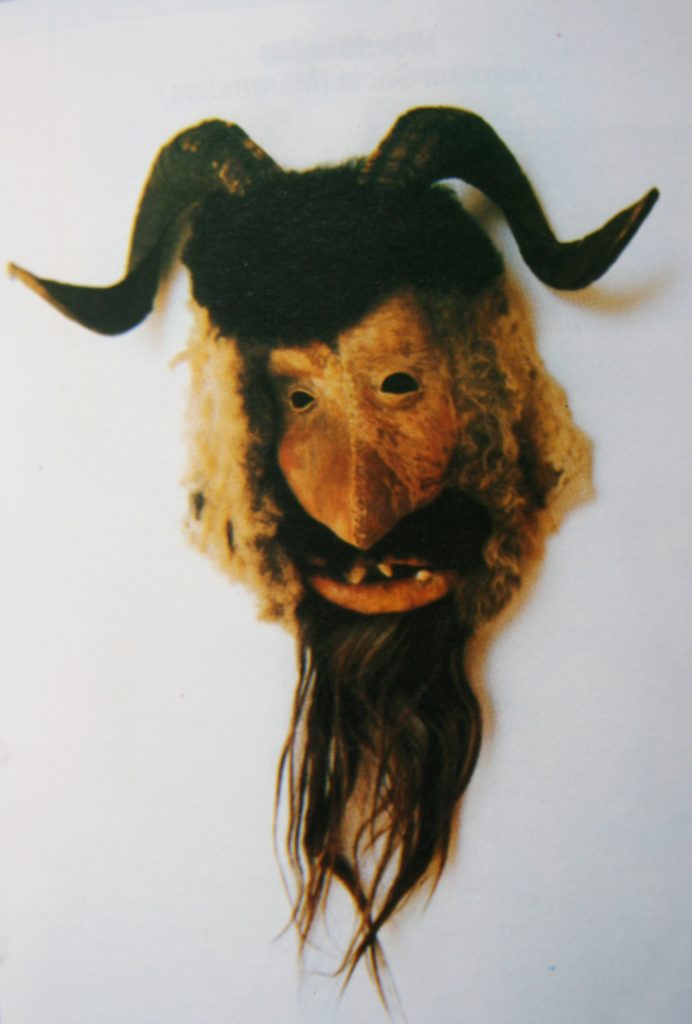

Les masques des diables sont, à les regarder de près, vraiment effrayants. L’origine de ce type de masque est très ancienne, étant peut-être liée aux rituels psychopompes ou bien aux démons de la nature ou de la mort, placés au cours du Moyen Âge sous la coupole sémantique du monde infernal. Si, en Occident, les masques-costumes de diables les représentent nus, le corps couvert de poils, souvent avec des visages multiples sur le ventre ou aux articulations, ayant des attributs empruntés à des animaux réels ou fantastiques (serres de rapace, ailes de chauve-souris, tête de lion, queue de dragon, etc.), en Roumanie on peut retrouver la même nature hybride, mais la matérialisation emprunte des traits à des figures zoomorphes autochtones (les animaux domestiques ou sauvages à cornes et les porcins). Des animaux très présents dans l’imaginaire médiéval occidental, comme le basilic, le lion, le griffon, n’entrent dans la composition des masques roumains de diables que tard, comme des emprunts directs à d’autres aires culturelles.

En effet, les diables, en tant qu’habitants de l’univers souterrain, représentent le monde à rebours, ce qui leur permet de reprendre un système de valeurs sociales et de le renverser. Si l’on regarde, par exemple, les jeux des Hérodes du Maramureș, région archaïque du nord de la Roumanie, on remarque une hiérarchisation claire des masques diaboliques : le Grand Prince Lucifer vient en premier, le Préfet des diables le suit, il y a des Inspecteurs et – en bas de l’échelle – des diables-bons-à-tout-faire comme Sărsăilă (Sautebuisson). C’est là une manière de ridiculiser les structures hiérarchisées des sociétés humaines et d’en montrer la vacuité.

Mais le monde sens dessus dessous est visible aussi dans d’autres détails des costumes : les manteaux en peau de mouton sont retournés, alors que les couvre-chefs que portent les diables masqués sont disproportionnés. Au fond, tout est hyperbolique dans les cortèges diaboliques, ce que souligne la musique, toujours présente dans les fêtes populaires : d’harmonie dansante, elle se transforme en bruit assourdissant, faits par des cloches dont les sons graves ou aigus se mêlent, comme dans les « tapages » que l’on trouvait dans les diableries des mystères médiévaux occidentaux. C’est une image vivante du chaos infernal, du désordre qui permet et encourage la lubricité : les symboles phalliques sont fréquents, alors que – abrités derrière les masques – les diables acquièrent la liberté de proférer des injures ou d’utiliser un langage licencieux. Les masques proprement dits sont hideux, cornus (les cornes recourbées des béliers sont très utilisées), gigantesques, souvent de couleur noire ou brune, pour évoquer les ténèbres du monde infernal et la mort. Tout cela mène à l’apeurement purificateur des membres de la communauté, qui entendront à l’avenir se tenir loin du démon et de ses agissements.

Les sorcières sont parmi les figures significatives de la culture traditionnelle roumaine et dans les cortèges saisonniers elles accompagnent parfois les diables, à l’abri de leurs masques hideux ou comiques. Il faut souligner ici que, si les sorcières sont rarement désignées comme telles, la vieille femme (baba), est une apparition fréquente, souvent masquée, aux côtés de son vieux ou bien toute seule. Cette vieille femme, que la mentalité populaire condensée dans les proverbes et les légendes regarde comme plus astucieuse que le diable, a des attributs et des conduites de sorcière. Elle arrange et défait les mariages, fait office de sage-femme, guérit les maladies par les herbes, étant dépositaire de connaissances empiriques dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Son masque concentre en lui des traits de féminité grotesque, le nez crochu, la bouche grande ouverte, les cheveux de chanvre tressés avec adresse, ou bien des traits plus macabres : une bouche édentée, des yeux creux et un visage poilu, mais toujours portant un fichu sur la tête, noué sous le menton.

Héritages théâtraux

Toute cette riche tradition para-théâtrale et rituelle n’a pas été sans influencer le théâtre roumain, tout au long de son histoire. Vasile Alecsandri (1821 – 1890), écrivain dramatique et poète, et Matei Millo (1814 – 1897), grand acteur et auteur de pièces de théâtre, se sont servis des personnages folkloriques, dont la vieille sorcière, sans que les mises en scène de l’époque aient eu recours aux masques. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que – comme partout en Europe – le théâtre roumain se tourne vers ses racines rituelles, en cherchant à explorer scéniquement des formes d’expression non réalistes, auxquelles l’emploi du masque n’aurait su manquer.

Se parant d’un certain exotisme, le masque archaïque roumain, revisité et recyclé par les promoteurs du dadaïsme, Marcel Janco et Tristan Tzara (originaires de Moldavie), fait ainsi des fureurs au Cabaret Voltaire de Zurich, avec « sa bouche grande ouverte, le nez épaté et décentré » tel que Hugo Ball en décrit un dans son journal, le 24 mai 1916. Une série de masques choquants, parce qu’ils ne ressemblaient à rien de ce qui était alors connu dans la société urbaine suisse du début du XXe siècle et qui ont ouvert le chemin du déchaînement des énergies théâtrales des poètes venus là, de tous les coins du monde. Voici comment évoque Hugo Ball le moment de l’apparition de ces masques au Cabaret Voltaire : « Pour la nouvelle soirée, Janco a fabriqué un certain nombre de masques qui témoignent de bien autre chose que du talent. Ils font penser au théâtre japonais et à celui de la Grèce antique et ils sont cependant tout à fait modernes. Calculés pour un effet à grande distance, ils produisent dans l’espace relativement réduit du Cabaret une impression vraiment étonnante. »1

Sans connaître la culture populaire roumaine, qui avait marqué la jeunesse des deux dadaïstes venus de l’Est, Hugo Ball ne pouvait s’imaginer les vraies sources d’inspiration de ces masques. Et même après, Tom Sandqvist est l’un des seuls chercheurs et biographes des dadaïstes à parler de cette influence dans Dada East : The Romanians of Cabaret Voltaire.2 Pourtant les ressemblances sont évidentes, si l’on analyse les matériaux utilisés pour leur confection (chanvre, carton, ficelle, tissus, couleurs), aussi bien que l’expression, stylisée et modernisée de ces visages venus d’un monde archaïque lointain qui communiquait « d’une manière irrésistible » aux jeunes avant-gardistes une « force motrice » des plus spectaculaires. « Ce qui nous fascinait tous avec ces masques, disait toujours Ball, c’est qu’ils ne représentaient pas des caractères humains, mais des caractères plus grands que nature et au-delà des passions. L’horreur de cette époque, l’arrière-fond paralysant, y deviennent visibles. »3 Ces masques ont été réinvestis par Janco de nouvelles forces et significations : la sincérité, l’adresse directe au spectateur, la liberté d’expression, le manque de conformisme, une nouvelle approche de la vie et de l’art.

En allant plus loin encore, le metteur en scène Ion Sava (1900 – 1947) a conçu, en 1945, un spectacle révolutionnaire, Macbeth à masques : son geste restera un repère important pour des générations successives d’hommes de théâtre. Né en Moldavie, et ayant fait ses études dans la capitale de cette province, à Jassy, Sava connaissait comme ses prédécesseurs avant-gardistes les jeux théâtraux à masques, très répandus dans ces régions. À cet héritage culturel s’est superposée son imagination plastique, son talent de caricaturiste et le penchant pour le grotesque et le carnavalesque, ou bien l’influence exercée sur sa pensée par les écrits d’Edward Gordon Craig : il n’en fallait pas plus pour voir se dessiner une révolution théâtrale en Roumanie. Pour le visionnaire Ion Sava, le théâtre ne peut exister en l’absence du masque, parce que sur scène se manifestent aussi le surnaturel, le fantastique, le mythique, à travers l’émergence d’êtres imaginaires, surhumains, d’êtres qui peuplent nos rêves, désirs et fantasmes…

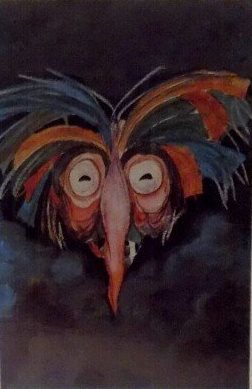

Dans sa mise en scène de Shakespeare, qui mérite qu’on s’y attarde car elle avait utilisé presque cent masques conçus par lui-même, à l’aide du sculpteur Ion Tureatcă (1906 – 2000) et s’était déroulée dans un décor réalisé par le peintre surréaliste Jules Perahim (1914 – 2008), Ion Sava a puisé à plusieurs sources. On a mentionné, à juste titre, les masques africains ou ceux du théâtre japonais, mais surtout les masques de diables ou de « laids » de la tradition autochtone. Sava a accordé une attention particulière aux sorcières, dont il a expliqué le rôle et l’importance dans plusieurs textes de 1945. Un de ces textes, paru dans Lumea [Le Monde], du 14 octobre, souligne « la richesse du cadre sorcier » de la pièce de Shakespeare, inspiré par The Witch de Thomas Middleton : c’est à travers ce cadre que l’œuvre acquiert « une valeur fantastique, étrange, surnaturelle ». Les personnages de cette « flore magique » doivent « absorber la personnalité de l’acteur jusqu’à la transformation physique », ce qui n’est possible qu’à travers le masque. C’est toujours dans le même article que Sava affirme que « les sorcières » et « les spectres » de Macbeth doivent flotter à travers la scène, avant de disparaître dans les airs, de s’évaporer. La chorégraphie étant impuissante à rendre cet effet, c’est le masque qui s’en charge, car c’est lui qui peut se détacher lentement du visage et – tiré par un fil transparent – s’évanouir dans les combles, traînant après lui un costume en toile légère. Il est intéressant de noter que, parlant de ses sorcières, Sava utilise une association courante dans le langage populaire, à savoir babe vrăjitoare, ce qui montre la persistance d’un système de croyances et de pratiques rituelles et magiques…

Après la première de son Macbeth, le metteur en scène a récolté autant d’éloges que de critiques. La polémique soulevée par son audace a ouvert des voies remarquables pour le développement du théâtre roumain, même pendant le communisme, après les années de plomb de la période stalinienne. Avant 1989, le dogme officiel de l’art en Roumanie était le réalisme socialiste, qui semblait laisser peu de place pour l’emploi des masques. Cependant, après une brève libéralisation pendant les années 60, au cours du régime Ceausescu on a pu « laisser passer » les masques sous couvert de retour aux sources populaires de la pratique théâtrale nationale. Il faut dire que ce retour s’est opéré sous la surveillance stricte de la censure.

Vlad Mugur (1924 – 2001), György Harag (1925 – 1985), Radu Penciulescu (1930 – 2019), Lucian Pintilie (1933 – 2018), Cǎtǎlina Buzoianu (née en 1938), Andrei Șerban (né en 1943), Aureliu Manea (1945 – 2014), Alexandru Tocilescu (1946 – 2011), Alexa Visarion (né en 1947), Alexander Hausvater (né en 1949), Silviu Purcărete (né en 1950), Mihai Măniuţiu (né en 1954), Alexandru Dabija (né en 1955) n’ont pas ignoré le masque populaire dans leurs recherches scéniques, que ce soit en Roumanie ou à l’étranger, pour ceux qui ont fui les rigueurs du régime communiste. Après 1989, dans un climat de liberté retrouvée, le masque a fait un retour triomphant sur les scènes roumaines, dans des spectacles mémorables, dont quelques-uns ont marqué durablement les esprits et valent la peine d’être brièvement mentionnés, surtout qu’ils ont traité de manière subtile et complexe le problème du mal et du diabolique.

Le fameux Faust de Silviu Purcărete (2007), un des succès les plus durables du théâtre roumain, construit une atmosphère magique, où les forces démoniaques se déchaînent dans un capharnaüm survolté. Les figures de la bestialité y sont vraiment saisissantes, avec d’inoubliables masques de cochons, qui ne sont pas sans rappeler tout un ensemble de traditions culturelles archaïques liées au diabolisme. Mona Chirilă-Marian (1961 – 2013), dans le spectacle d’avant-garde Travestis de Tom Stoppard, ou bien Alexandru Dabija, dans Jucăria de vorbe [Le Jouet de paroles] (1998) et Iașii în carnaval [Carnaval à Jassy](2012) utilisent des masques en paille, des masques de « laids » ou de diables, empruntés directement aux traditions folkloriques roumaines. Cela renvoie les spectateurs à l’univers du village, avec ses décalages de mentalité par rapport à la ville, mais aussi avec sa propension au ludique, au comique, au charivari : c’est ainsi qu’est créé un sentiment ambigu d’étrangeté, mais aussi d’appartenance identitaire à un champ sémantique et à un imaginaire spécifique.

Mihai Măniuţiu, quant à lui, s’est confronté au problème du mal et de l’entre-deux mondes à travers toute son activité théâtrale. Rapprochant la pratique du théâtre de la magie, Măniuţiu a su trouver des solutions scéniques qui ont véritablement donné corps à l’étrange, au fantasmatique et aux forces de l’au-delà. Par exemple, dans Săptămâna luminată [La Semaine radieuse] (1990), d’après Mihail Săulescu, Măniuţiu a su communiquer un grand frisson métaphysique. C’est l’histoire d’une mère qui a un fils scélérat, malade. Elle espère qu’il mourra avant la fin de la « semaine radieuse », c’est-à-dire la semaine qui suit Pâques, car le peuple croit que ceux qui meurent pendant ce temps béni vont au Paradis. Au désespoir de constater que son vœu ne s’accomplit pas, la mère tue son fils avant le dernier son de la cloche qui marque la fin de la période de grâce. Măniuţiu a utilisé des masques grotesques et cornus de diables, ainsi que des masques d’esprits, qui évoquent l’univers des croyances populaires et qui personnifient sur scène les forces du mal et du péché, grouillant au plus profond de chaque être humain.

Au fond, que signifie ce retour permanent des metteurs en scène roumains du XXe siècle aux masques de la culture folklorique ? C’est, bien sûr, en premier lieu, un jeu esthétique, car – « beaux » ou « laids » – ces masques sont essentiellement expressifs et font un grand effet dans un spectacle de théâtre. Mais c’est aussi, en second lieu, une manière de retrouver le frisson sacré qui animait le théâtre quand il n’était pas encore très bien séparé du rituel, de revivre la terreur sacrée de l’affrontement métaphysique du bien et du mal. Mihai Măniuţiu, qui est aussi un subtil théoricien du théâtre, a bien exprimé ce besoin du masque et ce recyclage universel, dans son ouvrage L’Acte et la mime (1989) :

« Le masque représente la distance extrême à laquelle on peut s’éloigner de soi-même, sans interrompre la liaison avec son propre centre, la distance intérieure maximale qu’on peut prendre par rapport à ce que l’on croit être à un certain moment. Le masque signifie : partir pour revenir, s’éloigner spirituellement de son être jusqu’à la limite où on a l’impression de le perdre, afin de revenir en soi-même comme dans un inconnu, vers un moi non encore dévoilé. »4

Et la magie du masque archaïque roumain

n’aura pas dit son dernier mot !

- Ball Hugo, La fuite hors du Temps. Journal

1913 – 1921, trad. de l’allemand Sabine Wolf, Éditions du Rocher, 1993 (notes du 24 mai 1916), p. 133. ↩︎ - Sandqvist Tom, Dada East : The Romanians of Cabaret Voltaire, Cambridge, The MIT Press, 2006. ↩︎

- Ibidem, p.134. ↩︎

- Mihai Măniuțiu, Act și mimare [L’Acte et le mime], Bucarest, Éditions Eminescu, 1989, p. 53, traduit par nous. ↩︎