Peter Brook

La scène est blanche et la ville polychrome

Par ce raccourci on pourrait définir la motivation de Peter Brook qui, dans les années 68, sous l’impact de l’ouverture propre à l’esprit du temps, procéda, le premier, au décloisonnement du travail théâtral. Il créa alors le Centre International des Recherches théâtrales où des acteurs du monde entier furent réunis : le Centre s’est constitué en un condensé pluriethnique du monde. Ce qui fut d’abord placé sous le signe de « l’expérience » et de la communauté, Brook le poursuivit à partir de 1974 au niveau des productions théâtrales présentées aux Bouffes du Nord. Et cela, précise-t-il, pour s’accorder avec les mutations opérées au niveau des grandes villes désormais impures, conglomérats des races et des langues. La scène, considère Brook, doit intégrer ce changement afin de se soustraire à l’isolement des frontières conservé alors, au début des années 1970, par les institutions traditionnelles. « Ce qu’a fait Peter à Paris, c’était impensable à Londres » me dit ce grand acteur anglais Bruce Myers qui a fait partie de l’équipe brookienne dès ses débuts. Rien de plus contraire au cours du monde qu’ériger le théâtre en forteresse aux remparts opaques quand tout autour atteste l’ébranlement, voire les fissures béantes intervenues dans l’unité d’autrefois. Et, en shakespearien convaincu, Brook admet, comme le dit Hamlet, que « le théâtre doit être le miroir concentré du monde » et, pour y parvenir, il est appelé à assumer ses mutations, ne pas les ignorer ni les camoufler. Cela explique pourquoi, depuis la séparation de Stratford et Londres, il a mobilisé si constamment les acteurs de l’ailleurs, oriental, africain…

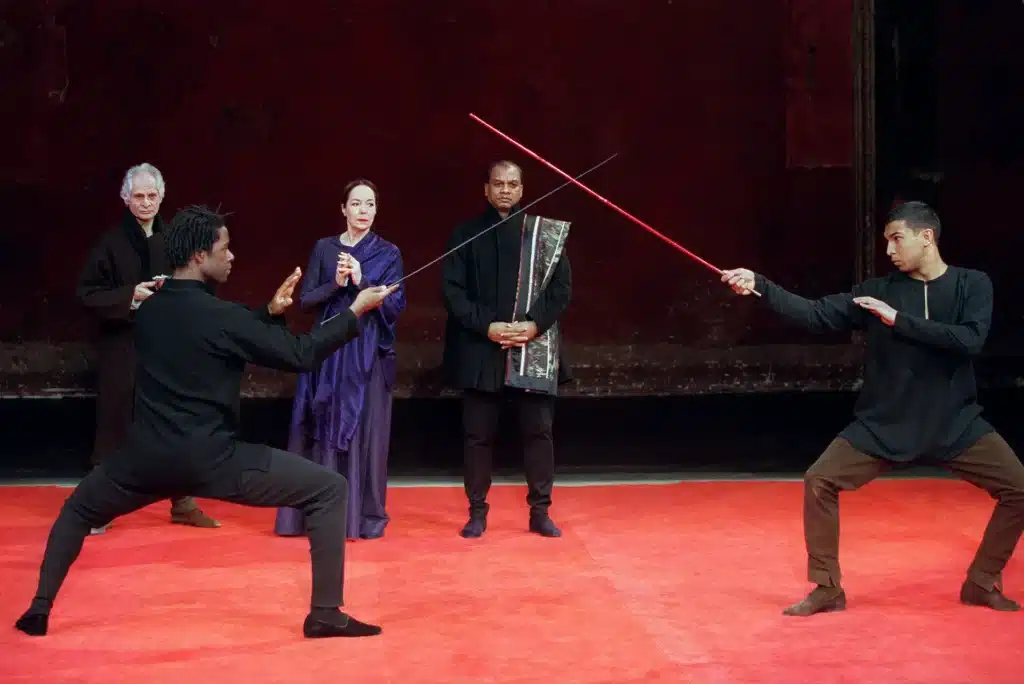

Une autre motivation s’impose et elle s’explique pour des raisons strictement théâtrales. Par rapport aux comédiens anglais maîtres hautement professionnels, Brook se reconnaît plus sensible à « la présence » des acteurs africains qui « ne cherchent pas du tout à se cacher derrière le rôle… eux, ils cherchent à être totalement ouverts pour que le rôle s’exprime à travers tous leurs moyens… chez l’acteur, je cherche cette pureté qui paraît quand l’acteur s’ouvre. » Cela, précise-t-il, n’impli-que pas le refus de la technique et de l’expérience, mais seulement la méfiance à l’égard de la sécurité qu’elles procurent parfois sur le plateau. Le danger – une dose minimale – doit être préservé et il apparaît à Brook comme un défi du jeu dans le monde actuel. Monde que ses acteurs, noirs, japonais, affichent dans sa « polychromie » qui a pour pendant une « polyphonie » des accents et des rythmes. Brook les sauvegarde au sein d’une même langue, le français ou l’anglais, car il ne pratique pas le plurilinguisme présent parfois chez d’autres gens de théâtre : il se fie aux variations du « différent » au sein du « même ». Un « même » « linguistique » décliné avec la même liberté qu’à l’extérieur, au cœur de la ville où les variations sonores ne cessent de troubler le modèle unique grâce à des frottements, des rugosités, des rythmes qui, tous, indiquent l’origine de ces habitants venus d’ailleurs qui trouvent leurs doubles sur la scène brookienne.

Les acteurs cooptés par Brook ne pêchent ni par des incertitudes propres aux débuts ni par la maîtrise rassurante des professionnels aguerris. Ils renvoient aux vertus recherchées par cet homme de théâtre parti, une fois quittée l’Angleterre, en quête du « théâtre premier » et trouve dans l’artisanat la réponse souhaitée. Les voix et les corps de ses acteurs témoignent de l’appartenance à une culture et à un territoire jamais camouflées, bien au contraire. Ils ne sont pas encore façonnés, ni entièrement intégrés car ils préservent l’identité de leur présence « locale » de même qu’un de ces masques ou sculptures africains qui, bien avant, ont fasciné Picasso, Derain ou Giacometti. Grâce à Brook, le théâtre, tardivement, se rattache à cette filiation des origines… Ils injectent sur le plateau une corporalité propre, saisissante et étonnante. Ou du moins nous les percevons dans ce sens sur la scène brookienne : ici l’on ne cherche pas des acteurs préalablement modelés, acteurs dont seule la couleur de la peau ou la forme des yeux diffèrent, mais des acteurs chargés de l’héritage dont ils sont et s’assument comme étant encore les porteurs privilégiés.

En 1975, Brook a signé un spectacle, Les Iks, inspiré d’un roman anthropologique anglais qui racontait les incidences dramatiques de la mutation d’une tribu africaine spoliée de son territoire et obligée de se déplacer sur des terres peu propices à leurs coutumes ancestrales. Brook a distribué ici, sans tenir compte d’aucun impératif de race, un Japonais, une Québécoise, une Libanaise, un Français… Il affirmait implicitement que le rôle n’est plus interdit à personne et tout un chacun peut s’y attaquer sans la moindre restriction. Que le théâtre implique un travail de « traduction généralisée » – tout acteur est à même de « traduire » l’autre sans être soumis à nul préalable d’appartenance culturelle ou raciale. Avec Les Iks, le théâtre s’en est affranchi et il s’est constitué en précurseur des changements qui, plus tard, vont finir par s’imposer. Désormais, l’acteur peut fournir une présence identitaire forte sans être pour autant distribué en fonction de sa race ou de son appartenance ethnique.

Brook, lors du voyage en Afrique au début des années 1970, choisit généralement comme lieu de jeu la place du marché. Lieu de réunion villageoise, mais aussi lieu d’indifférenciation des sexes et des âges, lieu pluriel. Plus tard, lorsqu’il va penser la disposition du public aux Bouffes du Nord, il renvoie, certes, au modèle élisabéthain mais aussi au modèle archaïque du village africain. Il y retrouve la réponse au vœu d’exercer un théâtre à jamais soucieux de se dégager de la frontalité généralement cultivée pour instaurer les meilleurs modes de coexistence de l’assistance et des acteurs. Et l’Afrique, en partie, l’en a inspiré. C’est pourquoi ici l’acteur s’érige aussi en conteur… comme sur la place du village !

Brook, par-delà ses préalables théoriques, a cherché en Orient et en Afrique des sources d’enseignement, des réserves de pensée traditionnelle et cela motive, sans doute, la place privilégiée qu’ont détenu auprès de lui les deux figures emblématiques, Yoshi Oida et Sotigui Kouyaté : eux, tout en étant acteurs, ont été plus qu’acteurs, partenaires pour les réflexions indispensables au metteur en scène soucieux d’outrepasser les frontières de l’Occident.

L’acteur de l’ailleurs œuvre à la dilatation de l’esprit de l’artiste occidental : ils s’entraident.

Une question finale, sans réponse : pourquoi Brook a fait de la distribution d’un acteur noir dans le rôle du prince Hamlet un vœu impératif ? Pour la version anglaise aussi bien que pour la seconde, française, retardée justement afin que son interprète de couleur qui venait d’avoir un accident puisse l’assumer. Cette obstination reste énigmatique ! Si la distribution était planétaire en réunissant des acteurs indiens et anglais ou japonais, pourquoi Hamlet devait être noir ?

Ariane Mnouchkine

La France, terre d’asile et le Soleil, lieu d’accueil

C’est dans cet esprit qu’Ariane Mnouchkine considère qu’une femme de théâtre engagée doit agir dans un monde où bon nombre d’acteurs circulent aussi bien pour chercher à se former qu’à fuir des pays où les menaces s’accumulent. Cette double injonction se trouve à l’origine de ses choix constamment cultivés. Ne pas se replier sur soi, ni sur la France, ni sur le théâtre du Soleil, c’est le vœu de Mnouchkine !

« Une femme de

théâtre engagée

doit agir dans un

monde où bon

nombre d’acteurs

circulent aussi bien

pour chercher à se

former qu’à fuir des

pays où les menaces

s’accumulent. Ne

pas se replier sur

soi, ni sur la France,

ni sur le théâtre du

Soleil, c’est le voeu

de Mnouchkine ! »

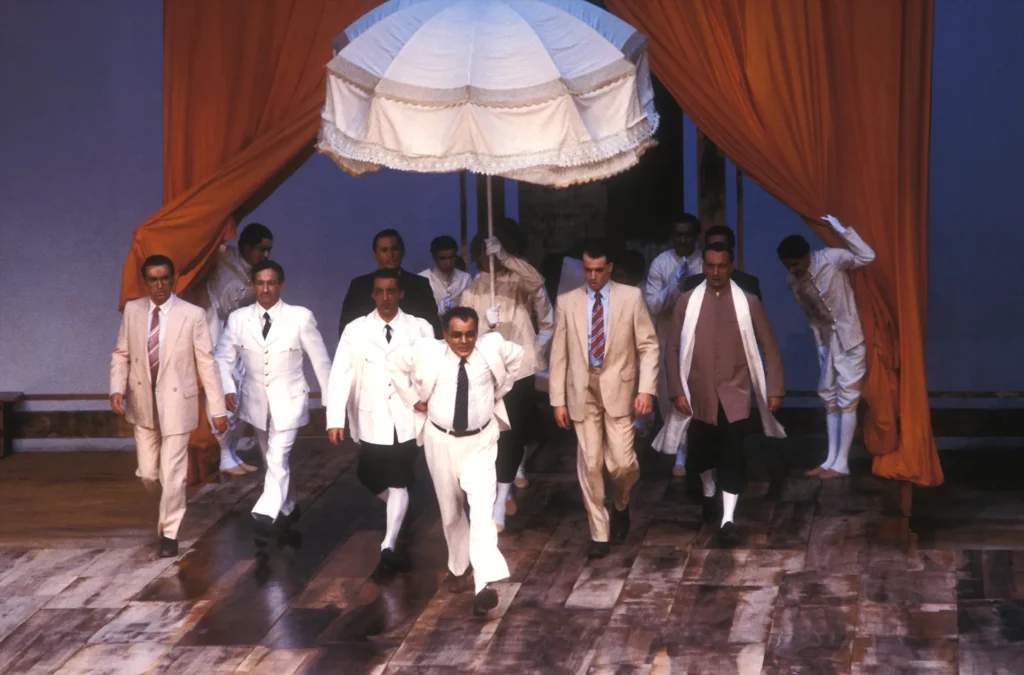

Ariane Mnouchkine, dans les années 1960, éprouve le besoin d’un ailleurs qu’elle entend découvrir, explorer, l’ailleurs du théâtre oriental qu’Antonin Artaud érigeait en valeur exemplaire, en chance de renouvellement pour la scène occidentale. Elle avait subi un éblouissement initial lors du Théâtre des Nations où, à sa plus grande surprise, le premier spectacle de Nô lui a semblé répondre à ses attentes du théâtre. Il s’engagea ensuite sur la voie de l’Asie, de l’Inde au Japon. Mais, de retour, cette passionnée des formes théâtrales au langage bien constitué va s’éloigner de l’Orient au profit du théâtre de foire, du cirque ou de la commedia dell’arte. À l’époque, au Soleil, on se consacre à la France, à son histoire, et pour y arriver la compagnie reste principalement homogène, vouée à l’effort de raconter la Révolution qui changea le visage du monde… Puis elle s’ouvre au fur et à mesure. Les insertions du début ont pour origine le Proche Orient ou l’Amérique latine. Ensuite, ce frémissement prendra de l’ampleur et il s’érigera en marque identitaire du travail de Mnouchkine.

Mario Gonzalez fut l’un des premiers à avoir intégré la troupe dans l’Âge d’or où sa prestation grâce au jeu masqué révéla un acteur d’une rare invention, véritablement à l’aise dans l’improvisation cultivée alors par Ariane Mnouchkine. Sensible au destin politique des pays d’Amérique latine mais également aux manifestations d’une grande liberté dont faisaient preuve les jeunes comédiens venus de là-bas, elle en a accueilli plus d’un et, sans doute, le plus célèbre sera le chilien Andres Perez qui fut distribué dans le rôle-titre des grandes fresques épiques, L’Histoire inachevée de Norodom Sihanouk et L’Indiade. Et, pour jouer Zhou Enlai, Ariane Mnouchkine lui a demandé non pas de perdre son accent, mais de le rendre non repérable. Il devait désigner seulement l’étranger, cet acteur errant, venu de nulle part, sans papiers ni carte d’identité, acteur qui fuit les dictatures et cherche à s’intégrer dans un autre contexte. L’accent est la marque de l’exil et en même temps la confirmation que la « France est une terre d’asile ». Lui succéda Juliana Carneiro da Cunha qui, venue du Brésil, s’imposa comme une des figures centrales de l’équipe. Une dominante sud-américaine se dégage chez elle, au même titre que chez Brook une dominante africaine est prioritaire : les acteurs étrangers sont choisis aussi parce que délégués d’un territoire privilégié par l’un ou l’autre des deux metteurs en scène. Grâce à l’examen de ces priorités, il est possible de dégager les affinités culturelles qui leur sont propres !

L’autre ouverture pratiquée par Ariane Mnouchkine concerne ce pays d’élection pour elle, le pays du théâtre, son paradis, l’Inde. Et la figure emblématique fut Nrupama Nityanandan qui, sur le plateau, associait avec une grâce inouïe, la danse et le chant, qui renvoyait à des traditions chères à Mnouchkine désireuse de les reprendre et de les insérer sur la scène occidentale. N’a‑t-elle pas convoqué le langage du kabuki, du kathakali et du barata-natyam pour proposer quelques-unes des plus exaltantes versions de l’exotisme au théâtre ? Versions hybrides où l’Occident et l’Orient dialoguaient. Les Atrides, les Élisabéthains étaient portés par des acteurs du monde réunis sur le plateau cosmique de la Cartoucherie. C’est dans l’empire imaginaire du théâtre que nous accédions…

Et comment ne pas citer Duccio Bellugi Vannuccini, d’origine italienne, Shagahayegh Beheshti, d’origine iranienne, Eve Doe Bruce qui ont trouvé accueil au Soleil et lui sont restés fidèles ? Mais ils portent et assument la marque de leur origine jamais camouflée. Et, parmi eux, épisodiquement, nous avons aperçu telles des étoiles filantes, nous percevons encore des Japonais, des Indiens, des Russes… ils cherchent refuge dans cette oasis du théâtre que Mnouchkine a constitué et s’est employée à ouvrir sur le monde. Puisqu’elle, plus que tout autre metteur en scène, a découvert et pratiqué une véritable pédagogie de l’accueil développée lors des stages qui, cycliquement, pareils aux marées, permettent au Soleil de se ressourcer et de rafraîchir sa composition jamais menacée de sevrage. L’acteur étranger, venu d’ailleurs, lui assure le plus souvent le ravitaillement. Mais c’est Mnouchkine qui sait le dénicher, le mobiliser, lui donner une chance de s’accomplir loin de sa terre natale. Elle ouvre aux élus les portes de « sa terre d’asile ». Et aujourd’hui, au Soleil, nous retrouvons des comédiens de 25 pays et de 19 langues… Dans cette diversité se donne à lire un projet esthétique et une posture politique. Pour Mnouchkine ils sont indissociables. Le monde et le théâtre non seulement se reflètent l’un l’autre, mais s’embrassent.

Une chambre en Inde est en tournée à New York en décembre (armoryonpark.org). Les éditions du Théâtre du Soleil format « numérique » sont diffusées par editionstheatrales.fr