En juillet 2017, le Festival d’Avignon nous ouvrait ses portes afin d’organiser notre première rencontre publique sur le thème de la diversité culturelle sur scène (deux autres étant prévues au Théâtre Varia à Bruxelles le 25 novembre 2017 puis au Centquatre-Paris le 1er décembre 2017.)

Avant d’échanger l’après-midi avec les experts Éric Fassin et Daniela Ricci, quatre artistes ont bien voulu nous faire part de leurs réflexions. Sous forme d’extraits, nous vous livrons ici les paroles de quatre penseurs et acteurs de la vie sur scène, les chorégraphes Kettly Noël, Seydou Boro, Salia Sanou et la metteuse Caroline Guiela Nguyen.

Kettly Noël, chorégraphe

« La diversité est avant tout une question de société »

Danseuse, chorégraphe et actrice née en Haïti installée à Bamako, elle dirige aujourd’hui le Festival Dense Bamako Danse et le centre culturel Donko Seko, un espace de formation, de création chorégraphique et de développement de la danse contemporaine comme outil de socialisation au Mali. « La diversité est avant tout une question de société, une question de proximité. J’ai l’impression que parfois cette question est très loin de la réalité concrète. La diversité est quelque chose de permanent. La diversité, c’est aussi essayer de faire disparaître les tabous, les idées reçues, même si cela n’est pas facile. Ce que je suis est façonné par mon environnement qui n’est pas unique. J’ai tendance à dire que je suis une certaine forme de la diversité. La diversité est une quête quotidienne. Il faut

la chercher, la réinventer. Ce qui est diversité ici peut ne pas l’être ailleurs. La diversité, ce n’est pas uniquement mettre des gens de racines et de couleurs différentes les uns avec les autres. Ce n’est pas comme cela qu’on arrivera à faire de la diversité. La question de la diversité entraîne pour moi la question du territoire. Dans mon travail de chorégraphe à Bamako (Mali), je vais vers les publics fragilisés, invisibles sur leur propre territoire. Nos dirigeants doivent se rendre compte que l’on doit pratiquer la diversité. »

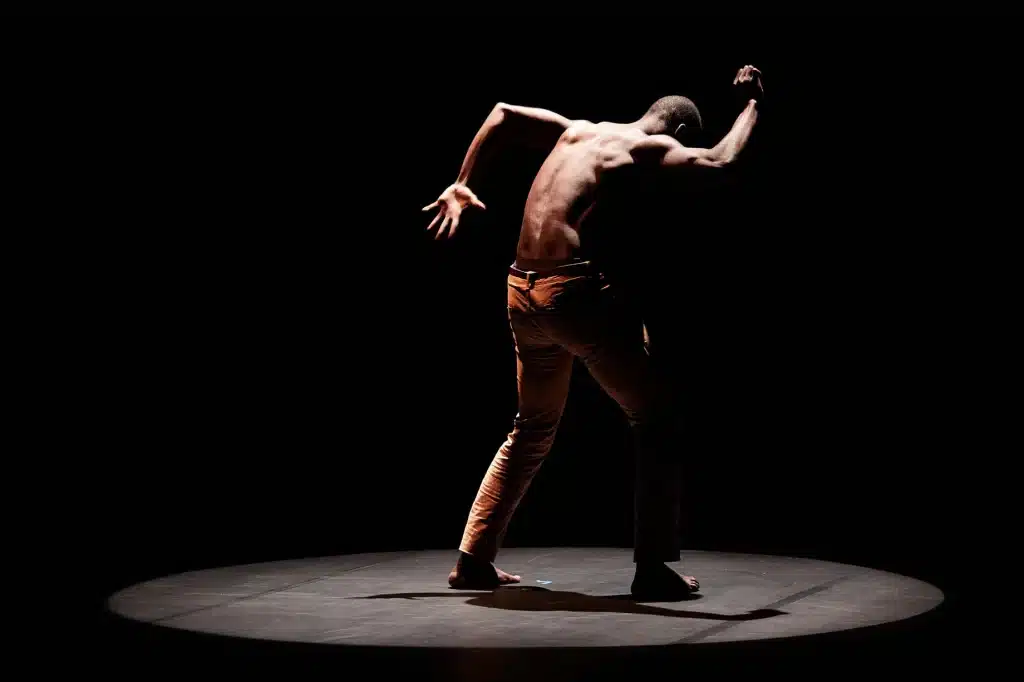

Salia Sanou, chorégraphe

« La question de la création artistique repose sur le réel. »

Formés au Burkina Faso, Seydou Boro et Salia Sanou dansent ensemble dans les créations de Mathilde Monnier et signent leur première pièce en 1996. En 2006, ils fondent à Ouagadougou La Termitière, premier Centre de développement chorégraphique en Afrique et organisent le festival « Dialogues du corps ». Depuis 2010, ils suivent leurs propres chemins et se retrouvent régulièrement autour de projets communs. « J’aime dire que la danse est le meilleur passeport pour traverser les territoires et aller à la rencontre de l’autre. Seydou Boro et moi avons travaillé pendant quinze ans avec Mathilde Monnier en France. Et, pendant quinze ans, nous avons gardé ce lien charnel avec notre pays (le Burkina Faso, ndrl), où nous avons créé une compagnie ainsi qu’un centre de développement chorégraphique (La Termitière, ndrl). Nous venons d’un territoire où la danse est quelque chose de présent dans le quotidien. Cependant, pratiquer la danse avec cet esprit d’ouverture de l’autre comme nous le faisons, n’existait pas ou très peu. Ce va-et-vient entre l’Europe et l’Afrique nous a construits. Ce dialogue permanent entre notre pays d’origine et les territoires qu’on a traversés, a nourri notre démarche artistique. Aujourd’hui nous sommes fiers de ce parcours. Désormais, le Burkina Faso et plus généralement l’Afrique font partie du paysage chorégraphique mondial.

La question de la création artistique repose sur le réel. La question de la diversité se pose avant tout en termes de création artistique. Les formules telles que l’égalité des chances, la discrimination positive ou le décloisonnement des arts, sont des formules très franco-françaises. Avec elles, on s’enlise toujours dans des débats et on oublie la question de l’œuvre. Être dans un territoire et à la rencontre de ce territoire est quelque chose d’important, car cela permet de se regarder différemment. L’œuvre crée des discussions et des ouvertures. La diversité doit aussi être dans les salles, dans le dialogue installé avec le public. »

Seydou Boro, chorégraphe

« Comment peut-on penser que le théâtre ou la danse peuvent continuer à exister sans la diversité ? Il y a vingt ans, les artistes africains étaient invités dans des festivals internationaux, mais seulement dans le cadre de « Focus Afrique » Avec Salia Sanou, nous refusions de nous y rendre. Nous ne voulions pas être cantonnés à un espace. Nous voulions que l’on nous regarde comme des artistes, pas par rapport à notre couleur de peau. »

Caroline Guiela Nguyen, metteuse en scène

« Je ne peux pas concevoir le plateau sans altérité »

Après des études de sociologie et d’arts du spectacle, elle intègre le Conservatoire d’Avignon en 2004 puis le Théâtre national de Strasbourg en 2005. Elle fonde la compagnie les Hommes Approximatifs en 2009 avec Claire Calvi, Alice Duchange, Juliette Kramer, Benjamin Moreau, Mariette Navarro, Antoine Richard et Jérémie Papin. Depuis 2015, elle collabore avec Joël Pommerat et Jean Ruimi à la création de spectacles à la Maison Centrale d’Arles. Elle est aujourd’hui associée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, à la MC2 : Grenoble et fait partie du collectif artistique de La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche.

« C’est bien que l’on emploie l’expression de diversité culturelle, mais cette définition n’est pas complète. Effectivement, lorsque je parle de diversité culturelle, j’entends aussi la diversité sociale et la diversité géographique. Il est urgent, pour le théâtre que l’on veut faire, de prendre conscience de la diversité culturelle. Évidemment, c’est humainement, moralement et éthiquement important. Mais il est temps que le théâtre s’enrichisse des gens qui constituent le monde dans lequel on vit. La diversité culturelle n’est pas qu’une question de représentation.

Walt Disney a très bien fait le travail en créant une princesse noire, une princesse blanche et une princesse asiatique. Pour autant, c’est toujours la même personne qui écrit le récit. La diversité culturelle est donc aussi une question de mise en récit, d’imaginaire, de désir. Il faut gonfler nos imaginaires du réel dans lequel on est. Je ne pourrais même pas dire que cette question est avant tout une question politique, même si elle l’est absolument devenue. C’est avant tout une nécessité artistique. Je ne peux pas concevoir le plateau sans altérité, sans me dire qu’il est un espace dans lequel on crée du commun. Il y a une nécessité à construire du commun, à se mettre autour de la table et échanger avec des gens qui viennent d’ici et d’ailleurs. »