Au théâtre, remonter un spectacle après vingt ans, cela s’appelle en général une recréation. Le re-enactment étant d’ordinaire réservé au cercle de la performance et de l’art contemporain. Il s’agit littéralement de re-jouer fidèlement le déroulé d’un happening ou d’une intervention historique, de s’en emparer à des fins de célébration, de mémoire, d’archive vivante, ou bien sûr de filiation esthétique, le tout sur base d’un script forgé historiquement par l’artiste auteur. Les candidats au re-enactment s’en emparent (script textuel ou vidéo) afin de reproduire avec exactitude les processus, les intentions, les routines et les séquences d’un geste dont l’esthétique de l’éphémérité et de l’immédiateté n’a pas nécessairement résisté à la prétention ou à la tentation auctoriale, puisque fixé et transmis en tant qu’œuvre.

Le geste opéré par Romeo Castellucci en 2015 à l’égard de son spectacle emblématique de 1995, Orestea – una commedia organica ?, tient en ce sens plus du re-enactment que de la recréation. Avec cette particularité de s’appliquer à soi-même cet effort d’excavation de l’archive, de reproduction du même. En remontant son Orestea (au Festival d’Automne en décembre dernier, et depuis en tournée chez les coproducteurs historiques du projet), Castellucci s’efforce en effet de respecter à la lettre chaque détail de la pièce qui fut celle d’origine, et dont n’existe qu’une piètre archive vidéo en VHS. « Il s’agit du même objet, comme un objet retrouvé vingt ans après. Je le propose tel qu’en lui-même, sans modification. […] C’est un peu comme habiter une architecture qui existe déjà » (propos recueillis dans le programme de La Rose des Vents, janvier-juin 2016).

Tel une capsule ouverte sur un temps révolu (« Si j’avais monté la pièce aujourd’hui, j’aurais fait un spectacle différent, parce que je ne suis pas le même qu’en 1995 », idem), le spectacle de 2015 reproduit en fait avec une exactitude époustouflante les actions et les détails consignés dans le script textuel établi par Castellucci de la production de 1995. C’est un texte très peu connu, publié en 2001 dans le volume Epopea della polvere (Milan, Ubulibri, 2001), jamais traduit complètement jusqu’ici. Castellucci avait en effet établi les scripts de l’ensemble des spectacles de la période 1992 – 1999 dans un projet aux ambitions réellement dramaturgiques. Sous le titre emblématique et systématique de Drammaturgia, il les a réunis dans ce volume aux côtés d’autres textes écrits pour les programmes des spectacles, ou ayant accompagné leur création. Orestea (1995) y côtoie Amleto (1992), Masoch (1993), Giulio Cesare (1997), Genesi (1999). Ces scripts (drammaturgia) fournissent une source extrêmement précieuse de documentation sur la mémoire de la composition et du déroulement de ces spectacles. Ils étaient d’ailleurs peut-être un outil à destination première de l’artiste lui-même, à la fois archivage de l’engendrement et empreinte auctoriale d’un théâtre d’actions et d’états performatifs. Narrations détaillées du déroulement du spectacle et de la mise en œuvre de ses actions, ils portent en eux un caractère quasi ontologique en regard de l’œuvre concernée : ils en donnent toutes les conditions de l’existence et de l’engendrement esthétique spécifique. Par ailleurs, des sources très fiables, internes à la Raffaello Sanzio, ont confirmé à quel point ce script a été déterminant dans la recomposition à l’identique de l’œuvre, preuve de l’usage « photographique » de ce texte par rapport à la composition originale, autant comme fixateur que comme révélateur.

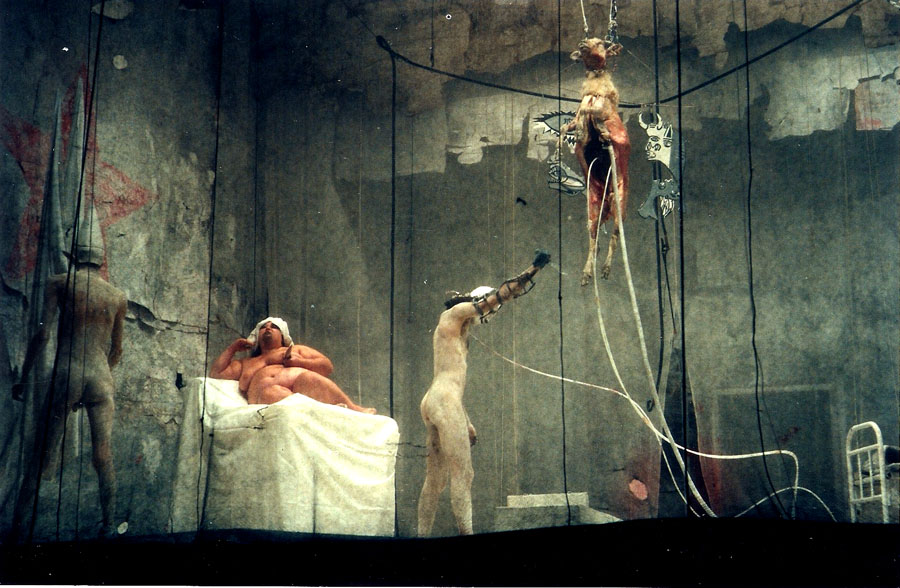

Orestea. Pour avoir étudié en profondeur ce spectacle et son script (voir extraits, traduction et analyse dans Théâtre et récit, l’impossible rupture, à paraître aux Éditions Classiques Garnier, courant 2016), je connaissais par cœur cette pièce de Romeo Castellucci. Pourtant, paradoxe d’une étude historique, je ne l’avais jamais vue… Seulement quelques photos, et des images éparses d’une captation floue et brouillée en plan large, sans surtitrages. Cependant, l’étude du fameux script m’avait rendu très familiers les éléments du spectacle et leur enchaînement, en particulier dans sa première partie (« Agamemnon »). En m’asseyant dans la salle, j’avais donc hâte de découvrir la réalité de ce qui jusqu’alors n’était resté qu’une attente de spectacle, un imaginaire de théâtre. Les petits lapins blancs de plâtre allaient-ils vraiment exploser ? Clytemnestre ferait-elle vraiment mine de jouir devant ces roues insensées que fait tourner Égisthe ? Les cris de Cassandre seraient-ils à ce point insupportables dans cette cage de verre peu à peu rougie par le sang ? Le bruit des sabots des chevaux allaient-ils vraiment encore emplir la scène quand ils s’éloigneraient du plateau, cachés à notre vue ? Avec angoisse, je voyais arriver un moment magique entre tous, tant sur le plan théâtral que dans la traduction littéraire qu’en donnait le script. Ce moment durant lequel Égisthe doit interrompre le déroulement de la représentation pour procéder à son couronnement solitaire, s’approchant du public et posant d’un geste lent sur son crâne une couronne noire. Ersatz de célébration et de reconnaissance d’un pouvoir dérobé qui ne prend son sens le plus fort qu’au cœur du réel, en dehors d’une scène fictionnelle temporairement figée, de laquelle il s’était extrait en soulevant d’une pleine poignée le tulle oublié qui nous séparait du lieu de la représentation (« un lembo di quello che nessuno più vedeva : la garza nera, tesa tra gli spettatori e la rappresentazione », écrivait Romeo Castellucci). Et la magie fut au rendez-vous ; la concrétisation scénique de ce qui était figé dans le script révéla ses effets spectaculaires de manière irréprochable, seconde après seconde, geste après geste, archive ramenée à la vie.

Chaque instant du spectacle était ainsi l’objet d’une attente sous forme de confirmation. Au cœur de l’intimité qui était mienne avec le déroulement du spectacle en marche, intimité d’une recherche avec l’histoire d’une œuvre, minute après minute, séquence après séquence, avec une certaine émotion même, j’ai vu littéralement s’incarner Orestea. Fidèle à sa légende et à l’exacte mémoire que j’en avais fixée dans le petit théâtre de mon imagination. C’est en somme une attitude plus proche de celle d’un spectateur d’une œuvre du répertoire classique, sensible à toute variation plus ou moins réussie dans la mise en scène traditionnellement attendue d’un texte en question. Parlant d’Eschyle, cela peut sembler aller de soi… Mais sans doute Orestea version Castellucci est-il bel et bien devenu un élément à part entière du patrimoine et d’un répertoire en devenir dans l’histoire récente du théâtre. En l’exhibant tel un morceau de cette histoire, Castellucci réussit en fait le tour de force de patrimonialiser sa propre interprétation d’un élément fondateur et structurant du patrimoine théâtral. Car la reprise d’Orestea n’appelle pas en premier lieu l’analyse des traces présentes de l’œuvre d’Eschyle (cul-de-sac dans lequel nombre de critiques s’étaient aventurés en 1995, avec des succès divers d’ailleurs). Cette reprise commanda, en tout cas selon ma position de spectateur « informé », un regard comparatif avec la version iconoclaste du Castellucci des années 1990, qui comprenait à l’état brut toutes les composantes de sa fabrique théâtrale et de l’esthétique qui devait le rendre célèbre dans les années qui suivirent (« l’iconoclastie » étant à l’époque un terme revendiqué par lui-même pour qualifier sa recherche dramaturgique). C’est en effet Orestea qui installa Castellucci sur les scènes françaises et européennes grâce à la confiance que lui firent certains partenaires historiques. La formidable réussite de cette réactivation à l’identique à vingt ans de distance confirme ce spectacle en tant qu’objet culte, le confirme comme une part du mythe progressivement construit autour des Castellucci.

Dans cet effort d’auto re-enactment, Romeo Castellucci a ainsi pu ramener à la vie l’empreinte toujours pas fossilisée de sa chère tragédie : « L’Orestie, ce gastéropode mythique, étrange être abyssal à la pensée continue » (« L’Orestie à travers le miroir », Theaterschrift, février 1997). Tout en signalant par ce geste sa propre place de jalon de la création théâtrale des vingt dernières années, il confirme et rappelle aussi la permanence, la sincérité et l’humilité d’un travail engagé depuis plus de trente ans sur les origines de la tragédie antique. Cette obsession et cette confrontation à la vitalité pré-tragique seront d’ailleurs toujours au menu de sa prochaine création fin 2016. Il a somme toute bien fait de nous en rappeler les fondements.

Notre archive de la semaine est une lettre adressée par Romeo Castellucci au Festival d'Avignon (juillet 2003).