« Ceux qui ont à enseigner le jeu de l’acteur pour la première fois lisent Stanislavski, car ils craignent de ne rien savoir, mais, plus tard, enseignant à l’école de théâtre, ils ne lisent plus rien et construisent des méthodes à eux qui ne sont que de la bouillie. »1

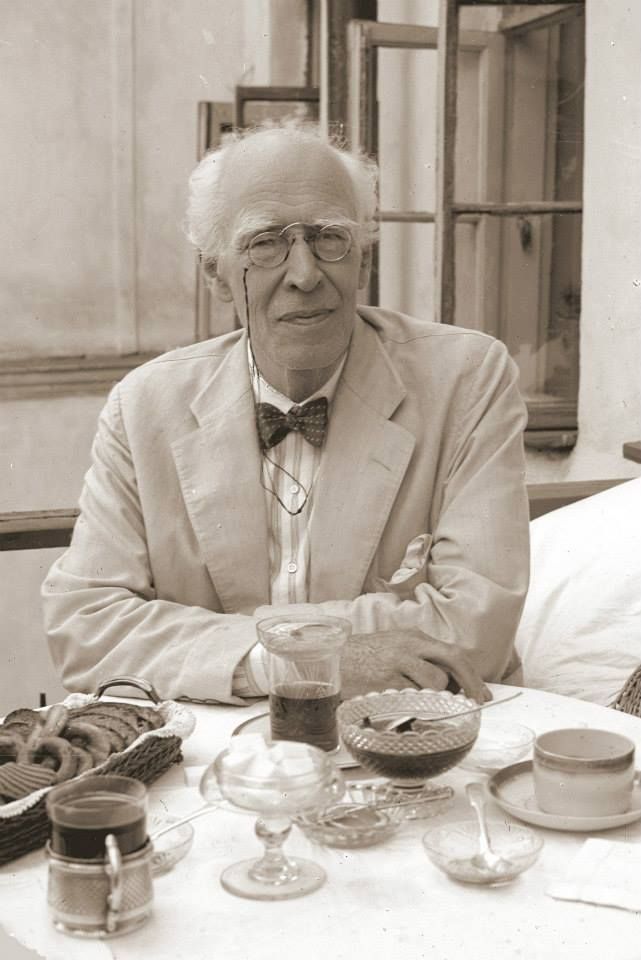

Automne 1923. Constantin Stanislavski, qui pilote la tournée internationale du Théâtre d’Art, dicte fébrilement à sa secrétaire les dernières pages de son autobiographie. Il a besoin de dollars pour faire soigner son fils tuberculeux en Suisse et s’est engagé auprès d’un éditeur américain à publier ses souvenirs. Ils paraitront sous le titre My Life in Art au début de l’été 1924.

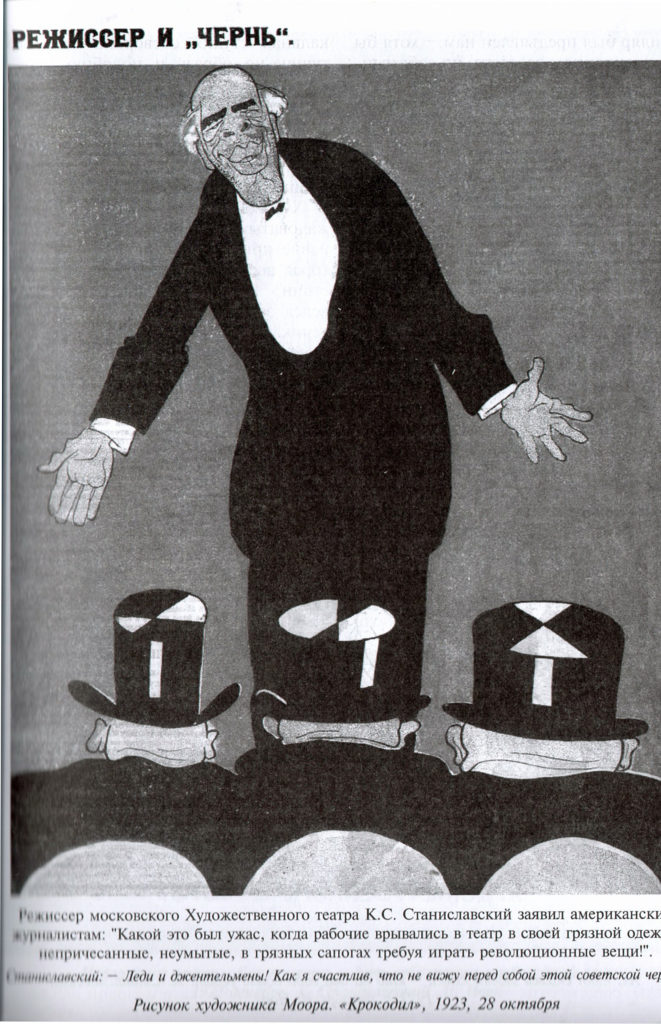

Our Life in Art est la variante imaginée par Richard Nelson pour évoquer cette aventure collective à partir d’un moment-clé : la nuit où la compagnie fête ses vingt-cinq ans. Il situe cette célébration à Chicago et souligne les pièges financiers dans lesquels les artistes moscovites sont tombés. Sur le plan historique, l’accent mis sur l’importance des représentations de la troupe russe aux Etats-Unis se justifie pleinement car c’était non pas l’Europe, traversée en chemin, mais « l’Amérique » qui constituait le véritable but de la tournée. La compagnie, nationalisée aux lendemains d’Octobre 1917, était financièrement au bord du gouffre et avait fini par obtenir des visas pour se rendre en pays capitalistes. Les responsables culturels espéraient qu’à Prague, Berlin ou Paris, ils entretiendraient leur renommée, mais qu’en Amérique, ils la monnayeraient par une pluie de dollars. Les acteurs les plus prestigieux furent placés sous la responsabilité de Stanislavski, tandis que l’autre directeur restait à Moscou et se portait garant du retour des voyageurs. Les Bolcheviks faisait d’une pierre deux coups : ils prouvaient aux Occidentaux qu’ils avaient conservé le patrimoine russe tout en permettant à la compagnie de s’autofinancer et de faire des réserves pour l’avenir, ce qui permettrait de réduire la dotation d’Etat. Ils réclamèrent aussi qu’une partie des bénéfices serve à alimenter un fonds d’aide aux artistes affamés.

Mais l’Amérique fut loin d’être l’Eldorado tant espéré…

En transformant l’autobiographie de Stanislavski en un récit polyphonique sur la vie d’une compagnie qui se considérait comme une famille, abritée dans un théâtre-maison, Richard Nelson multiplie les facettes qui permettent d’appréhender à un moment clé –un anniversaire célébré autour d’un repas– le passé (avec Tchekhov), le présent (politiquement hostile) et le futur (incertain).

Que Notre vie dans l’art soit accueillie au Théâtre du Soleil, célèbre famille théâtrale animée depuis 1964 par Ariane Mnouchkine, semble à la fois logique (la compagnie fête ses soixante ans) et paradoxal car le travail de dramaturge et de metteur en scène de Richard Nelson est à l’opposé de la pratique du Soleil. L’hospitalité doublée d’admiration d’Ariane Mnouchkine pour la pièce qu’elle a traduite dépasse les choix esthétiques « (..) c’est apparemment quotidien et puis d’un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous avez envie de pleurer »2 dira-t-elle. Notre vie dans l’art va au cœur de la (sur)vie d’une troupe permanente, au cœur des questionnements d’artistes qui continuent de vivre ensemble quand ils ne jouent ou ne répètent pas. C’est alors que les règles de vie commune comptent et que les positionnements socio-politiques de chacun impactent tout le groupe.

Dans cette nuit festive, arrachée à une succession harassante de représentations et de déplacements sur la côte est nord-américaine, Stanislavski reste en retrait. Il figure le patriarche, le référent, le responsable administratif. Mais à part son autocritique quant à sa manière de traiter Tchekhov et un rappel de la nécessité d’observer la vie pour créer ses personnages 3, son credo artistique et son Système restent hors champ.

« Que savez-vous du metteur en scène de théâtre russe Konstantin Stanislavski ? Si votre réponse ne va pas plus loin que : ‘Il a composé une méthode pour entrainer les acteurs’, vous êtes comme les spectateurs qui ont récemment été déconcertés par certaines parties de Notre vie dans l’art »,

faisait remarquer la correspondante du New York Times le 7 décembre 20234. Cette question fait écho, près de soixante-dix ans plus tard, à la constatation du théâtrologue Bernard Dort dans sa préface de La Construction du personnage (second volume que Stanislavski a consacré au travail de l’acteur) :

« Connaissons-nous Stanislavski ? […] Pour la plupart des hommes de théâtre français, l’affaire est réglée une fois pour toutes ; Stanislavski est quelque chose comme un saint, un héros, un sage ou un fou ; il suffit de citer religieusement son nom en quelque occasion solennelle, et nous sommes quittes envers lui5. »

Le metteur en scène pédagogue a été enseveli sous son mythe et son Système dilué dans des « méthodes » et autres théories du jeu qui ont fini par brouiller sa démarche et ses principes à visée exclusivement pratique. Si la transmission de son héritage a été rendue complexe par les aléas géopolitiques et les partis pris esthétiques, il est temps de dissiper les malentendus et de faire le point.

Falsifications, brouillages

Pour le 150e anniversaire de la naissance de Stanislavski, en janvier 2013, le Théâtre d’Art de Moscou a présenté un spectacle composé de souvenirs, d’anecdotes, de répliques fameuses, échangées avec ceux qui avaient rencontré et entouré le maitre russe : Gordon Craig, Isadora Duncan, Vsevolod Meyerhold, Evguéni Vakhtangov, Mikhaïl Tchekhov, Vladimir Nemirovitch-Dantchenko, les dignitaires soviétiques, etc. Ce montage, intitulé Au-delà de Stanislavski6, visait sa désacralisation, en montrant à la fois sa grandeur et ses maniaqueries. En Russie, le temps était venu de relativiser cet héritage, obligatoire et falsifié pendant des décennies. L’ayant sacré « père du réalisme socialiste au théâtre », les exégètes soviétiques ont retiré de ses écrits tout ce qui revoyait à la spiritualité (en particulier l’utilisation du yoga et le recours au subconscient) et ils ont fabriqué la « méthode » des actions physiques en l’appuyant sur la science matérialiste. Les réflexes conditionnels de Ivan Pavlov ont été imposés comme base du Système dans sa dernière période, à la place de la mémoire émotionnelle, pourtant utilisée jusqu’à la fin de son parcours par Stanislavski pour former les comédiens. Mais les ouvrages du Français Théodule Ribot qui en avait analysé le fonctionnement et que le pédagogue russe avait utilisés pour aider l’acteur à préparer ses personnages, furent condamnés pour idéalisme dans le cadre des campagnes anti-cosmopolites des années 19307.

- Krystian Lupa, Utopia. Lettres aux acteurs, trad. E. Veaux, Arles, Actes Sud/Le Temps du théâtre, 2016, p.40 ↩︎

- Richard Nelson, Notre vie dans l’art, in L’Avant-scène théâtre, N°1548, nov. 2023. « Extrait d’une rencontre avec le public du Théâtre du Soleil », non paginé. ↩︎

- Ibidem, pp.71 et 104 – 105. ↩︎

- New York Times/theater/our-life-in-art-stanislavski. “What do you know about Russian theater director Konstantin Stanislavski ? If your answer doesn’t go much further than ‘He designed a method for training actors’, you are much like the audience members who were recently mystified by parts of Our Life in Art (…).” Laura Cappelle. Consulté le 30 déc. 2023. ↩︎

- Bernard Dort, « Une grande aventure », préface de Constantin Stanislavski, La Construction du personnage, trad. C. Antonetti, Paris, Olivier Perrin, 1966, p. IX. ↩︎

- Le texte a été composé par M. Dournenkov et mis en scène par K. Serebrennikov, Tous deux vivent aujourd’hui en exil. ↩︎

- Voir M.-C. Autant-Mathieu, Le Système de Stanislavski. Histoire, genèse et interprétations d’une pratique du jeu de l’acteur, Paris, EOE, 2022, pp. 65 – 77 et 210 – 244. ↩︎

- Bertolt Brecht, Ecrits sur le théâtre, t.1, Paris, L’Arche, 1972, pp. 369 – 371 (années 1935 – 1941). ↩︎

- The Lee Strasberg Notes, ed. Lola Cohen, London & New York, Routledge, 2010, p.144. ↩︎

- My Life In Art parut en 1924, deux ans avant la variante russe, plus longue. An Actor Prepares (La Formation de l’acteur) parut en 1936, deux ans avant la version russe, différente par son contenu et son titre : Le Travail de l’acteur sur soi durant le processus du ressenti. ↩︎

- Jacques Copeau, Registres VI, L’Ecole du Vieux-Colombier, Paris, Gallimard, NRF, 2000, p.410. ↩︎

- Jean Vilar, « Introduction », Constantin Stanislavski, La Formation de l’acteur, trad. C. Antonetti, Paris, Olivier Perrin, 1958, p.13. ↩︎

- Antoine Vitez, Ecrits sur le théâtre. T.1 : l’école, Paris, P.O.L.,1994, p. 61. ↩︎

- Ibidem, p.56. ↩︎

- Denis Diderot, Ecrits sur le théâtre. t.2 : les acteurs, ed. Alain Ménil, Pocket, 1995, p. 130. ↩︎

- K. Stanislavskij, Iz zapisnyh knižek, t.2, Moskva, VTO, 1986, p. 235. ↩︎

- Guy Freixe, La Filiation Copeau-Lecocq-Mnouchkine. Une ligne de jeu de l’acteur, Montpellier, L’Entretemps, coll. Les Voies de l’acteur, 2014. ↩︎

- La Cerisaie, Programme, 2009. ↩︎

- K. Stanislavski, lettre du 31 décembre 1929, in Correspondance, éd. et trad. M.-C. Autant-Mathieu, Paris , EOE, 2018, pp. 375 – 376. ↩︎

- K. Stanislavskij, Sobranie sočinenij v 9 tomax, t.4, Moskva, Iskusstvo, 1990, p.382. ↩︎

- Richard Nelson dans Notre vie dans l’art mentionne Boleslavski (Richard), le couple des Boulgakov (Varvara et Lev) qui restèrent aux Etats-Unis. D’autres émigrés s’installèrent à Prague, Berlin, Paris, Sofia. ↩︎

- Joshua Logan, My Up and Down, in and Out Life, New York, Delacarte Press, 1976, p. 53. ↩︎

- Jerzy Grotowski, « Vers un théâtre pauvre », 1965, in Ecrits. Vol.1 : 1954 – 1969, trad. M.-T. Vido-Rzewuska, Paris, L’Arche, 2023, p.301. ↩︎

- Krystian Lupa, op. cit., pp. 32, 57, 136, 146. ↩︎

- La notion est formulée par le philosophe Shaun Gallagher en 2005. Voir Gabriele Sofia, « Towards a 20th Century History of Relationship between Theatre and Neuroscience”, in Brazilian Journal on Presence Studies, Porto Alegre, 2014, vol. 4, n°2, p. 316. ↩︎

- Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia, Les Neurones miroirs, Paris, Odile Jacob, 2007, p. 143. ↩︎

- Dorys Faria Calvert, « Théâtre et Neuroscience : l’éveil d’un nouveau dialogue entre arts et science, in Brazilian Journal on Presence Studies, 2014, pp. 238 – 239. ↩︎

- Voir Créer, ensemble. Points de vue sur les communautés artistiques (fin du XIXe-XXe siècles), éd. M.-C. Autant-Mathieu, Montpellier, L’Entretemps, 2013. ↩︎

- Joseph Danan, Entre théâtre et performance : la question du texte, Arles, Actes Sud-Papiers, coll. Apprendre, 2013, p. 27. ↩︎

- Thomas Ostermeier, Le Théâtre et la peur, trad. J. Goriaux-Pelechovà, Arles, Actes Sud/Le temps du théâtre, 2016, pp. 84, 111, 115. ↩︎

- Master-class du 26 juin 2015 à Paris, http://www.lemonde.fr/scenes/article/2015/06/26/thomas-ostermeier-detaille-sa-methode-lors-d-une-master-class-a-paris_4662878_1654999.html#uVZxiMsKGu7JocOR.99, consulté le 25 août 2017. ↩︎

- Entretien de février 1919. K. Stanislavskij, Sobranie sočinenij v 9 t., t.6, Moskva, Iskusstvo, 1994, p. 481. ↩︎