SOIT DEUX CITATIONS de Brecht qui, accolées, peuvent servir d’exergue à SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS, vue comme un conte cruel, ou plus exactement comme une initiation noire. Initiation à « l’horreur de l’économie », pour reprendre le titre d’un récent succès de librairie ? En tout cas, s’il faut en croire le volumineux dossier que Jan Knopf a réuni en 1986 sur cette SAINTE JEANNE de Brecht1, il s’agit là d’une « pierre angulaire » dans l’édifice du théâtre épique, et en l’occurrence d’une pièce assez exemplaire pour faire figure de « chef d’œuvre incompris ». Le rappel de sa genèse peut aider à éclairer cette double qualification. Le retour préliminaire à un tel passé trouve sens, comme de bien entendu, dans le rapport que le texte, achevé en décembre 1931 (à un moment où l’Europe en crise se trouve au carrefour), est susceptible d’entretenir, à travers sa mise en scène aujourd’hui, avec notre présent.

Dans une notice sans titre de 1926, Brecht, en quête de sujets à hauteur de l’époque, fixe les grandes lignes de sa production à venir dans les termes suivants : « comme paysage héroïque j’ai la ville, comme point de vue nouveau la relativité, comme situation l’entrée de l’humanité dans les mégapoles du début du troisième millénaire, comme contenu les appétits (trop grands ou trop petits), comme training du public les gigantesques combats sociaux. » Le propos ne manque pas d’ambition : il est question de prendre en compte l’ouverture des temps modernes dans toute leur envergure, le franchissement d’un seuil qui marque la fin de la civilisation rurale, et le recommencement d’une aventure forcément tumultueuse. Accessoirement, l’auteur mentionne aussi les matériaux exploitables : il précise que les chroniques américaines peuvent lui fournir au minimum huit pièces, la guerre mondiale autant, et le trésor des classiques allemands bien davantage encore, l’adaptation permettant de réinventer cet héritage dans une conjoncture inédite.

SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS s’inscrit à plein dans le programme de 1926, comme si elle en cumulait tous les principaux aspects, fussent-ils assombris, et de ce fait réarticulés à la manière d’un avertissement, le crépuscule du soir recouvrant celui du matin. Le seul nom de Chicago, métropole quasiment mythique, avec sa vitalité combien dévorante sous le signe de la grande boucherie industrielle, suffit à évoquer les signes contrastés d’une mutation historique. Et la pièce, pour se nourrir, va puiser à coutes ces sources qu’on vient de citer : tant les classiques allemands, détournés avec insolence (LA PUCEU.E D’ORLÉANS, de Schiller, le FAUST de Goethe), que ces chroniques américaines — études historiques, récits biographiques, romans naturalistes proches du reportage, THE PIT de Frank Norris, THE JUNGLE d’Upton Sinclair — retraçant la montée en puissance d’une économie explosive, encre autres ces luttes concurrentielles qui, celle la légende, one leurs héros, et telle la guerre, leurs victimes.

Deux fragments de pièces publiées depuis peu dans la « Grande édition » des œuvres de Brecht2 témoignent de ce dernier apport à la conception de SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS. Mis en chantier dès 1924, JOE FLEISCHBACKER IN CHIKAGO (Joe Hacheur-de-viande à Chicago) et DAN DREW (personnage lié à l’aménagement des transports dans la région du lac Erié) sont orientés vers la spéculation boursière, la constitution, à partir de là, des grandes fortunes et de leurs empires, ou aussi bien, le déclenchement des grandes tempêtes qui emportent les familles. L’auteur joue déjà sur les décalages entre le monde des affaires ‘avec sa Bourschuasi, comme il écrit une fois au lieu de bourgeoisie) ec la langue du théâtre, stylisée, costumée, chaussée de cothurnes. Il s’interroge sur ce que devient la notion de catastrophe, inhérence à la tragédie antique, une fois transposée dans le contexte de l’argent-roi : devenues monétaires, les catastrophes se font plus sèches, plus minces, plus sourdes, comme des « coups de matraque en caoutchouc — lesquels, trop évidemment, ne tombent pas du ciel.

Mais dans cette seconde moitié des années vingt où se forge le théâtre épique ( théâtre critique, ami-tragique, avec son effet de distanciation), l’immanence du destin moderne, immédiatement reconnue, n’évite pas à l’auteur une sorte de panne technique : la difficulté à cerner, hormis du point de vue de quelques spéculateurs, le fonctionnement de la Bourse, un « marécage », sans doute à l’image de l’économie de marché tout entière, avec la multiplication opacifiance des processus derrière les processus, et des appareils derrière les appareils, comme autant de médiations repoussant toujours plus loin l’appréhension du système dans sa globalité. Et quand Breche entreprend alors la lecture du CAPITAL (dans lequel il se dit « enfoui jusqu’au cou » en 1926) c’est poussé par une perplexité d’ordre scientifique plus que par une révolte de nature morale. Cette approche à froid du marxisme sera vite relayée, il est vrai, par une leçon de choses à chaud, celle qu’offre le chaos déclenché par le krach de Wall street en 1929. Au dernier tableau de SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS, l’aventure de la petite salutiste est rattrapée par l’actualité la plus récente, qui résonne dans les haut-parleurs : « Chute de la livre. La Banque d’Angleterre fermée pour la première fois depuis trois cents ans… Huit millions de chômeurs aux États Unis… le Brésil verse à la mer sa récolte de café de l’année … Six millions de chômeurs en Allemagne etc. etc.). Voilà qui confirmerait, s’il en était besoin, que dans cerce pièce la parabole n’est jamais loin du document, et que les va-et-vient fructueux de la pensée critique entre fiction et histoire devraient s’en trouver accélérés.

Pierre angulaire du théâtre épique ? Chef-d’œuvre incompris ? Si SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS peut passer pour une pierre angulaire du théâtre épique, c’est aussi et encore pour autre chose : c’est parce qu’elle fournit un modèle de la connaissance affrontée à ce qui la dénie comme celle, c’est-à-dire une société n’admettant plus d’autre pensée que l’impensé du calcul égoïste. La démarche ici adoptée joue donc à contre courant d’un dérive, comme un flux qui cherche à en remonter un autre. Au contact des deux se créent des tourbillons. C’est là qu’opère la pédagogie brechtienne : elle se déploie en s’exposanc au vertige, et prend son relief le plus accentué dans son rapport à l’effroi, cette pétrification de l’esprit aussi bien que du corps. Saint Jeanne illustre ainsi les cheminements de « la bonté ignorante » (selon une formule de l’auteur) appelée à faire ses classes, autrement dit son éducation, dans les abîmes de l’exploitation et de l’oppression sociales. Cette descente dans les ténèbres extérieures, au demeurant, équivaut également pour la jeune idéaliste à une descente dans les profondeurs mal éclairées de la conscience religieuse.

Brecht a fait de son héroïne, au départ, une ingénue comme dans les romans dits d’apprentissage, et même une ingénue passablement ridicule, avec son équipement de l’Armée du Salue. Mais gageons qu’il reconnaît son enfant, et tout ce qu’elle a d’émouvant, dès l’instant où elle décide : « Je veux savoir », plus bref encore : « je veux voir ». L’auteur a suggéré plus tard que l’accentuation de son didactisme, à cette période, venait en partie du fait qu’il avait lui-même beaucoup à apprendre. SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS, apprentissage d’une société qui se défait, donne immédiatement la main à LA MÈRE, apprentissage d’une société qui se refait, par une révolution des cuisinières appelées elles aussi à diriger l’État. Simultanément, Brecht développe le genre du « Lehrstück », pièce didactique d’une dimension réduite, d’une structuration schématique et d’une écriture sobre, qui demande à être joué plutôt qu’à être vu, le public devenant acteur. Le « Lehrstück » se définit non comme l’illustration de thèses ou de contre-thèses, mais comme un exercice d’assouplissement pour dialecticiens, expérimentant les rapports entre situations et comportements, dans le cadre d’un questionnement sur le social et l’asocial.

LA MÈRE, écrite « dans le style du Lehrstück » selon une précision de Brecht, n’en est pas un pour autant : cette chronique d’une vie de femme qui entre peu à peu en révolution à la suite de son fils ne met pas en cause le parcage établi entre scène et salle, donc se donne tel un spectacle. Et SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS, quant à elle, non seulement se donne telle un spectacle, mais encore fonctionne à la manière d’un grand spectacle, complètement à l’opposé du style propre au « Lehrstück ».

Sa dimension est étendue (et non pas réduite), sa structuration pour le moins complexe ( et non pas schématique), son écriture pourrait être qualifiée de baroque (et non pas de sobre).

La structure de la pièce doit sa complexité à l’entrecroisement de trois actions qui traduisent le fonctionnement d’une société cout entière prise dans la tempête : la spéculation en bourse du magnat de la viande, l’ogre Manier (de Maul, la gueule) qui déclenche une crise économique donc il reste le bénéficiaire ; l’action ouvrière qui s’ébauche en réplique ; dans l’entre-deux, l’intervention de l’Armée du Salue, faussement conciliatrice, à l’image de l’esprit petit-bourgeois niant les antagonismes de classe. Chacune des sphères en question est minée de contradictions internes, secondaires, qui peuvent momentanément brouiller la contradiction externe, principale entre d’une part la grande bourgeoisie dominance de la finance et de l’industrie, et d’autre part le prolétariat dominé.

Les coups en bourse se multiplient : spéculations à la hausse, à la baisse, achats à découvert, « corners » pour accaparer le marché d’un produit déterminé. Manœuvres, ruses et combinaisons se trouvent données à voir dans leur enchaînement à la fois déconcertant et machiavélique. Ces séquences suggèrent finalement l’idée d’une crise constituant un cycle économique (sans qu’on puisse exactement le rapporter aux analyses du CAPITAL, comme l’a voulu Kache Rülicke, une élève de Brecht).

Au terme de ces rebondissements, un nouvel équilibre s’établit : concentration par élimination des concurrents les plus faibles, rationalisation de la branche aux dépens des personnels (licenciements de masse, réduction des salaires, augmentation des prix à la consommation, etc.). Reste à savoir dans quelle mesure le magnat tient cout le jeu en main : est-il parfois débordé par les événements qu’il a déclenchés, ne fait-il qu’obéir aux amis de Wall Street donc il reçoit des messages, et ces amis eux-mêmes ne sont-ils pas pris à leur tour dans un mécanisme se perdant au loin, si loin que paraissent se confondre les causes et les effets ? Bref, l’ogre tirant les ficelles ne serait il qu’une marionnette, et dès lors où et comment agir sur le système ?

Brecht a fabriqué ici un modèle en petit de l’économie capitaliste appréhendée dans son mouvement : soit une maquette mobile, suffisamment précise, mais néanmoins ouverte, ne s’arrondissant pas en une pseudo totalité.

Dans les lacunes d’un tel système peut surgir l’action ouvrière, l’inconnue par excellence. Celle-ci d’autant plus difficile à prévoir qu’elle doit être amenée de proche en proche, pour éviter des désillusions, à soulever le système, ce qui peut paraître à son tour illusoire. Notons que Brecht, en dehors de la période ici considérée, n’a guère mis en scène la classe ouvrière, bien qu’il se soit de plus en plus nettement placé du point de vue de la dialectique prolétarienne. La relative absence de la classe ouvrière dans son théâtre incite à poser que celle-ci, toujours à construire ou à reconstruire en tant que collectif conscient et organisé, se prête peu à la représentation. Dans SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS, l’action menée par les ouvriers (masses, syndicats, communistes) est le plus souvent évoquée sur le mode indirect, et au surplus par bribes, par éclairs. Les ouvriers en scène oscillent encre soumission et révolte, sans transition psychologique. Typique le traitement d’un personnage tel que Frau Luckerniddle. la vieille femme se substitue à Johanna défaillante pour porter un message de grève générale, après avoir mangé la soupe humiliante du patronat et de l’ Armée du salut : elle effectue moins un parcours qu’elle n’opère un renversement, qui au demeurant n’étonne pas. Dans leur brisure, les ouvriers trouvent, paradoxalement, leur capacité de sursaut.

Sainte Jeanne en revanche — Johanna Dark — avance telle une héroïne expressionniste, sur un chemin à station : le chemin de la connaissance, comme on l’a dit au tout début, qui passe par la descente aux abîmes. Entre le dérisoire de la petite salutiste et le pathétique de la révolutionnaire manquée, qui ne va pas jusqu’au bouc de sa solidarité grandissante avec les exploités et les opprimés, elle requiert du spectateur une identification partielle, interrompue : comme la plupart des figures brechtiennes vouées à la division, à la schizophrénie sociale. L’ambiguïté de Mauler, comparée à celle-ci, n’en est pas une : elle fonctionne dans le sens des intérêts du système, et chacune des faiblesses humaines de l’ogre se révèle après coup bénéfique au règne du profit.

À structure complexe, écriture baroque : cette impression de baroquisme provient ici du mélange détonnant qui s’effectue encre la langue prosaïque, sordide, des affaires et celle de l’humanisme élevé emprunté à Goethe, Schiller, ou encore au « chant du destin » d’Holderlin. Il en résulte une double distanciation (une double étrangéisation critique) de l’une et de l’autre. Partant de là, une porte est ouverte à la multiplication des styles et des cons dans SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS : effets grotesques, avec ce que le terme comporte de menace, dans la sphère de Mauler, effets tragi-comiques du côté de l’Armée du salut, réalisme noir chez les ouvriers ; et il serait évidemment contre-indiqué de procéder à des assignations trop rigides, pour autant qu’à la faveur des concaccs entre les trois groupes tendent à se disséminer partout le cynisme, l’humour, l’ironie, l’émotion, la gravité, etc. La maîtrise de ces ruptures, l’équilibrage des styles et des tons en conformité avec celui des actions, voilà ce qui fait la difficulté d’une mise en scène de SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS. Voilà aussi pourquoi, au vu de beaucoup de ses réalisations, la pièce a pu passer pour un chef d’œuvre incompris. Il faut le pas léger d’un funambule pour avancer avec l’auteur sur la corde de !‘oeuvre, sans tomber ni d’un côté ni de l’autre : par exemple, comme ce fut le cas plus d’une fois apparemment, soit du côté de la tragédie (le monde comme abattoir, réédition de la vallée de larmes, avec Johanna Dark comme victime expiatoire) soit du côté de la parodie cabarettistique, faisant disparaître la critique dans la dérision.

Un grand spectacle sous le signe de l’expérience et de l’apprentissage

Soucieux de ne tomber ni dans l’archéologisme ni dans l’esthétisme (le second découlant souvent du premier), Lorent Wanson a placé sa récente mise en scène de SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS sous le double signe de l’expérience et de l’apprentissage. Le texte, précise-t-il, nous dit que « la crise n’est pas une catastrophe naturelle, une facalité, mais le résultat d’une stratégie tout humaine. Il nous dit aussi que le processus de conscience et de résistance est possible et nécessaire, mais très difficile : freins extérieurs et intérieurs à notre volonté de justice réelle forcément collective et égalitaire ».

Si on ajoute à cela que, même manquées (comme c’est le cas dans SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS), les acrions ouvrières accélèrent ce processus, on conviendra que la pièce résonne, et ce « de façon assourdissante », sur notre présent, à l’heure d’un néo-libéralisme apparemment triompham.

Dans une phase préparatoire, le metteur en scène et son équipe ont voulu ancrer leur entreprise aussi concrètement que possible dans la réalité d’aujourd’hui. Ainsi sont-ils partis à la rencontre d’une population frappée par le chômage et l’exclusion, dans l’intention de se mettre à son écoute, et de faire entendre la voix du théâtre, en retour, à proximité des lieux de vie où il ne pénètre guère. La formulation de « projets de crise » allait contribuer à développer ces échanges. Lorent Wanson paraît de ceux pour qui, selon les termes d’un débat ancien, la démarche « socio-culcurelle » n’exclut aucunement le souci de la « qualité artistique ». En tout cas, c’est un grand spectacle, au sens plein du terme, qui est sorti de la phase préparatoire. Toute la troupe des comédiens momre un engagement, une force de conviction, que l’on sera tenté d’attribuer à l’expérience et à l’apprentissage qu’elle a tirés elle-même de la rencontre avec une population très concernée.

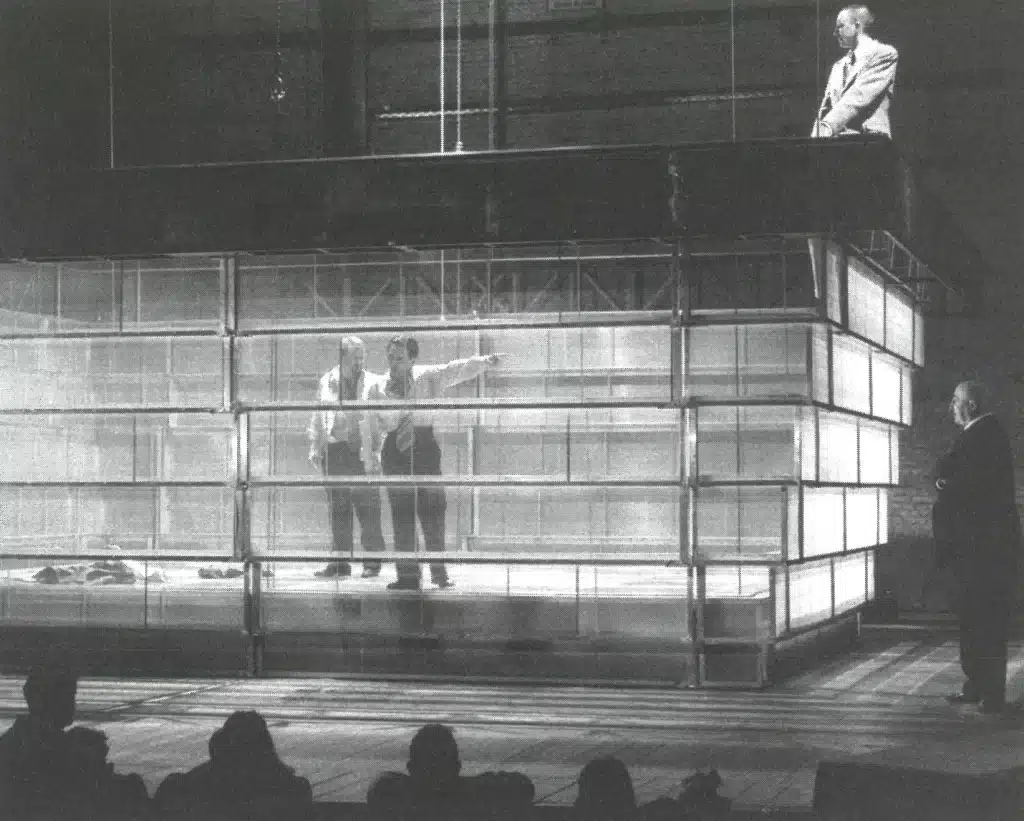

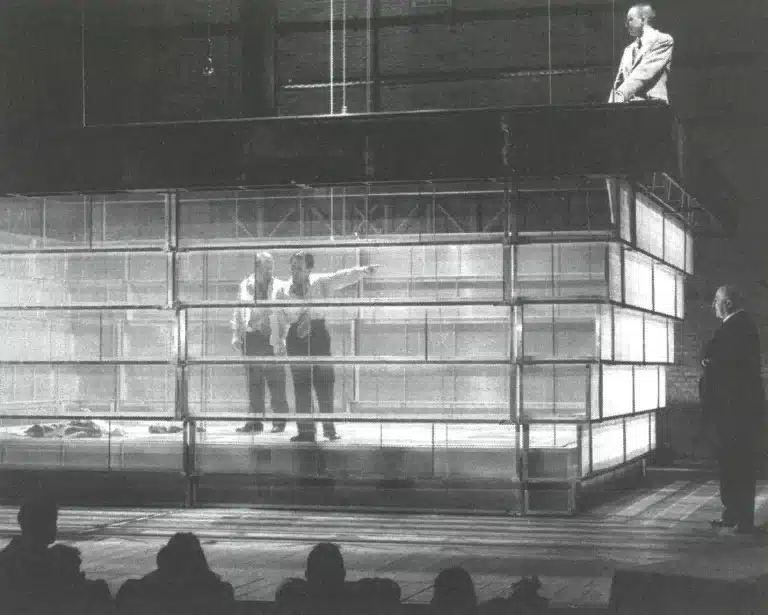

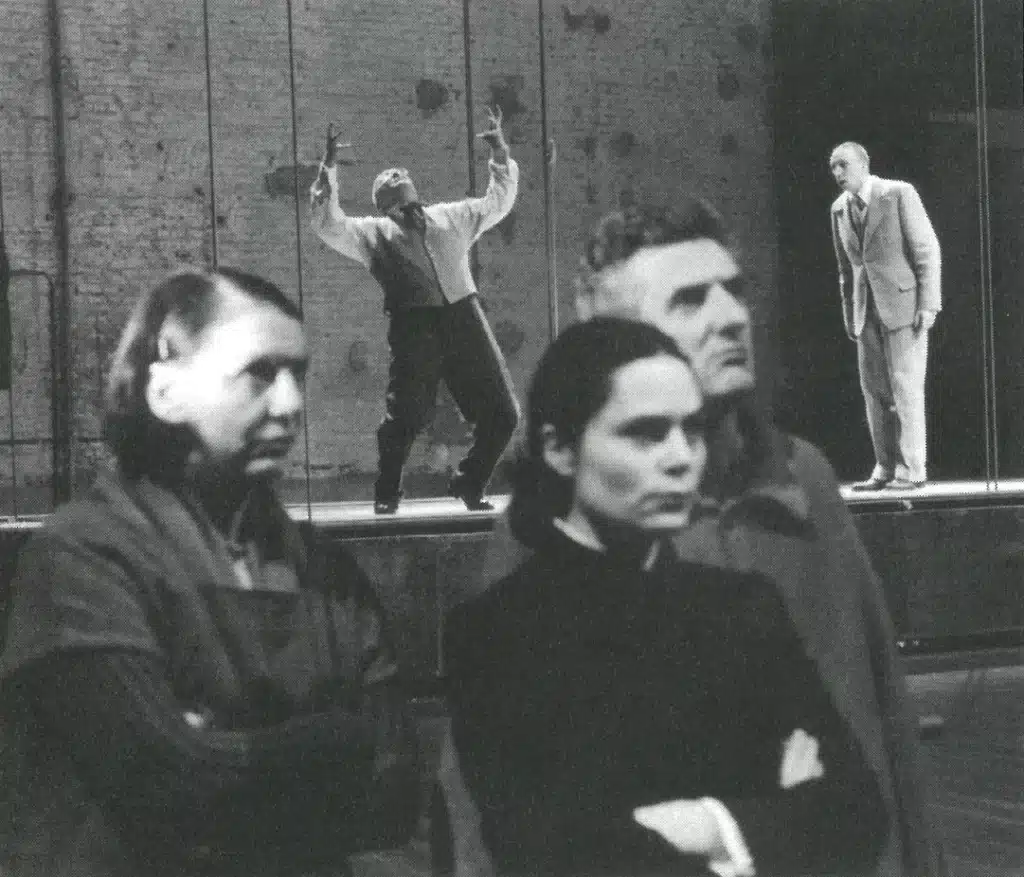

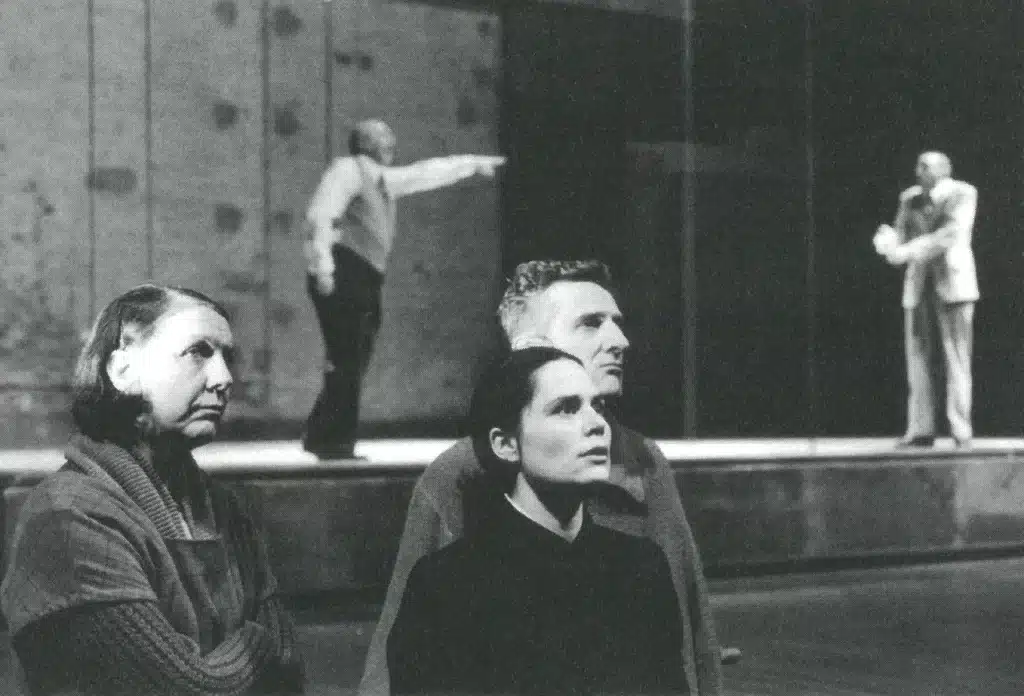

La scénographie du spectacle illustre la raison du plus fort, le plus grand espace étant réservé au plus petit nombre. Mauler occupe le centre du plateau avec les saigneurs de l’économie. C’est là qu’il apparaît au début, silhouette noire vue de dos sur fond rouge bœuf. Son lieu d’élection peut être comparé à une pyramide inversée : une plate-forme d’où se dégagent par en bas une série de cadres emboîtés. Suspendue, elle produit l’effet d’une lourde presse qui écrase. En même temps, elle sert de moteur au jeu, apte à figurer la Bourse et sa corbeille, un ring de boxe où s’affrontent les concurrents économiques (à un moment donné, une grosse boîte où s’agitent comme des insectes convulsifs ceux que tient Mauler), un bureau retranché comme un château-fort, la coque d’un navire partant peut-être à la dérive. Quant aux ouvriers, ils sont pour la plupart coincés devant la scène ou en bas de celle-ci, comme des lock-outés face au rideau de fer. Là, ils sont traités comme des objets passifs par l’Armée du salut, mais se changent aussi vite en sujets actifs, soulevant le public par leurs interventions dans les rangs.

Cette répartition des groupes sociaux dans l’espace rend immédiatement visibles, et lisible les effets de la spéculation boursière à l’origine de la crise. Il en résulte un climat de gravité, dans lequel sont suivies avec attention les péripéties compliquées de la manœuvre.

Dans la seconde partie, des images de choc accentuent le trait en projetant la boucherie industrielle sur l’histoire du siècle qui s’achève. Les ouvriers, donc l’action de grève a échoué, sont fusillés par vagues devant le rideau de fer, et c’est la Commune qui revient. Comprimés contre des montants de bois, voici des corps blanchis, des visages effacés, er c’est Auschwitz qu’on ne peut oublier. Pour finir, un télé-show menteur recouvre la vie et la mort de Johanna Dark, qui connaît une assomption de cirque après avoir refusé de se joindre jusqu’au bout à l’action ouvrière, cette contre-violence qui fait fonction de dernier recours. On peut estimer que ces images de choc surchargent le texte de Brecht si elles perdurent trop.

Elles s’accordent, quoi qu’il en soit, à la volonté de Brecht d’aller jusqu’au fond, puisque c’est là qu’est la leçon, l’écart n’étant pas si grand de SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS à la RÉSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI. La leçon, rappelée en fin de spectacle, à travers une citation empruntée à un « Lehrstück », L’IMPORTANCE D’ÊTRE D’ACCORD, porte ici sur le couple pervers que forment l’aide et la violence, et sur la transformation radicale et permanente qu’appelle le système qui entretient ce couple. Une leçon qui est administrée, entre autres, par les deux personnages de Mauler et de Johanna, unis justement comme l’aide et la violence. Le comédien joue son personnage au second degré avec une superbe élégance, en détaillant pour le public toutes ses ruses.

La comédienne présente davantage Johanna au premier degré, en lui conférant ainsi une obstination sans faille, qui rencontre sa limite au dernier moment.

La traduction de SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS demandée à Tobias Kempf frappe par sa littéralité rugueuse, qui serre au plus près la gestualité de l’écriture brechtienne, avec ses heurts, et ses syncopes, obligeant le comédien à réinventer sa respiration. Les ironies musicales de Jean-Paul Dessy dénoncent la liturgie de variété, tandis que Lorent Wanson, à l’accordéon, donne ces accents de chaleur populaire, qui mettent à distance le grand froid émanant d’une société encore et toujours régie par les rapports de classe.