Les regards portés par le théâtre vers la sculpture s’inscrivent historiquement dans le développement de l’art du théâtre à la fin du xixe et au début du xxe siècle. C’est le moment où, s’interrogeant sur sa spécificité, par rapport aux autres arts, le théâtre affirme sa dimension d’art de la scène c’est-à-dire travaillant avec des corps vivants dans un espace. Il est en effet le seul art dont le matériau principal est un matériau vivant : le corps de chair de l’acteur.

Dès le début deux courants se dessinent dans les nouvelles revendications esthétiques : le réalisme d’un côté, le symbolisme de l’autre. Et c’est autour de la question de l’acteur que les choix se radicalisent. Du côté des partisans du symbole tout se joue dans le procès du naturalisme autour de l’ambition de faire accéder le corps vivant de l’acteur à la dimension d’une forme artistique, capable de rivaliser avec les formes élaborées par les arts plastiques qui, eux, s’appuient sur une maîtrise parfaite de matériaux échappant aux aléas du vivant. C’est dans ce cadre que la référence à la sculpture intervient comme une image de combat contre la tentation réaliste que peut nourrir le corps vivant de l’acteur. L’enjeu est, en prenant appui sur la référence à la sculpture, de construire un nouveau modèle d’acteur.

Tirant la leçon du corps sculpté, l’acteur pourra déjouer les risques de dérive vers l’usage d’un corps quotidien et s’engager sur un chemin vers l’élaboration d’un corps d’art capable d’inscrire des formes dans l’espace. Des formes mettant en jeu, à travers le corps prenant possession de l’espace, non pas un théâtre d’image mais un théâtre assumant pleinement la troisième dimension.

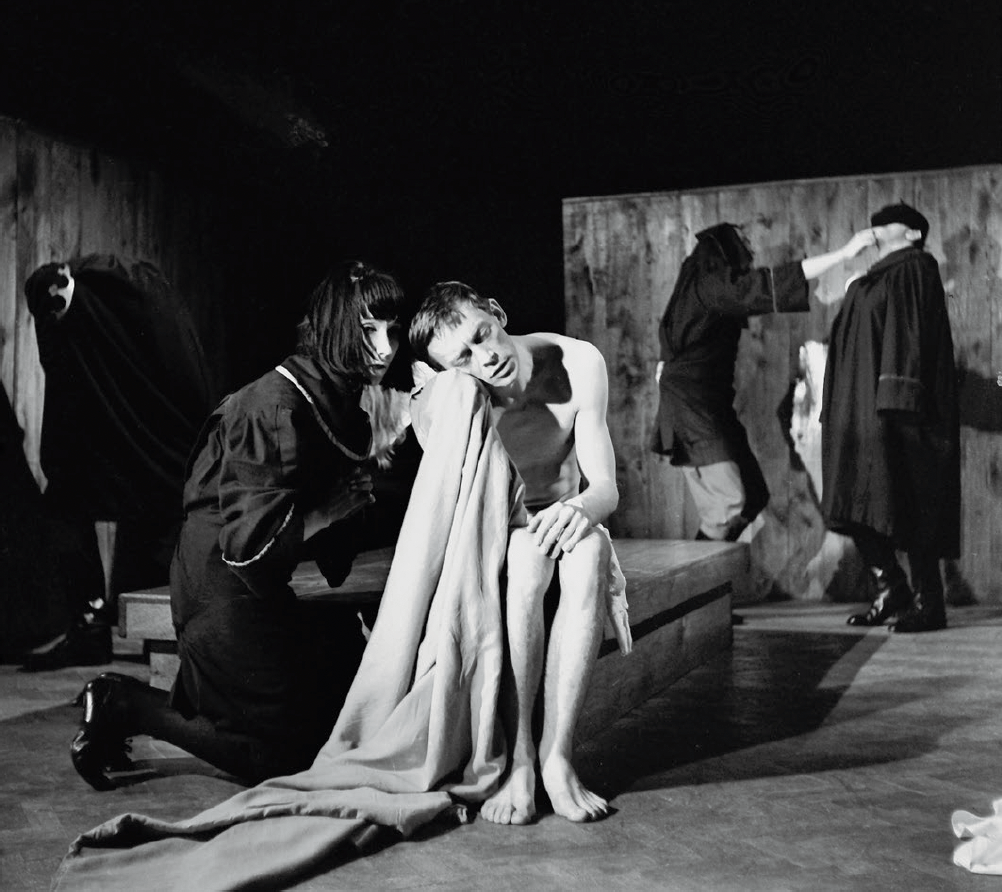

C’est ce courant du théâtre en lutte contre le réalisme qui engage le dialogue avec la sculpture. Ainsi se développe, à travers des textes fondateurs où des hommes de théâtre ont voulu construire et défendre leur vision, toute une pensée du théâtre donnant un nouvel horizon à l’acteur où corps de chair et corps de pierre dialoguent. Les enjeux de ce courant du théâtre sont complexes. Toutefois il semble possible de distinguer deux grandes familles. D’un côté, celle qui va de Meyerhold à Grotowski et Barba, en passant par Decroux, où la figure du sculpteur et la métaphore de l’acteur-statue viennent nourrir une définition de l’acteur centré sur le travail plastique (et qui accorde le plus souvent une grande importance à l’entraînement physique et aux exercices plastiques). De l’autre côté, une famille qui va de Maeterlinck, Craig et Appia à Kantor – et, en parallèle à cette filiation, quelqu’un comme Genet – où les enjeux de la référence à la statuaire associent à la dimension purement plastique une dimension que l’on peut qualifier de métaphysique, au sens d’Artaud, c’est-à-dire où la physique du théâtre est inséparable d’un « méta », d’une dimension qui la déborde et sur laquelle elle ouvre. Cette « métaphysique », où la physique du théâtre doit ouvrir sur un au-delà de la réalité, conduit pour finir vers un théâtre qui, pour préserver son essence, doit regarder du côté de la mort, un théâtre exigeant un acteur capable de s’aventurer sur des territoires qui l’amènent au bord de la mort, ultime frontière.

Si la sculpture est, parmi les Beaux-Arts, celui qui importe le plus pour ces penseurs du théâtre c’est dans la mesure où la sculpture à laquelle ils se réfèrent a pour objet et modèle le corps humain. Le corps au centre – tel est le lien entre théâtre et sculpture. C’est en effet autour de la question du corps que peut se nouer pour le théâtre comme pour la sculpture le dialogue entre la pierre et la chair, l’inerte et le vivant, l’immobilité et le mouvement.

Dans les textes où des sculpteurs comme Rodin et Bourdelle développent leur pensée de la sculpture en tant qu’artistes du corps de pierre, ils regardent du côté du corps de chair. Le modèle originaire reste pour eux celui des sculptures grecques qui furent capables justement d’insuffler aux corps de pierre la vie du corps de chair – modèle exemplaire de l’alliance fondatrice entre l’inerte et le vivant, entre l’immobilité et le mouvement. Lorsque Rodin se définit en tant que « guetteur de vie », il refuse l’image du corps sculpté comme objet inerte. L’oeuvre sculptée se doit pour lui d’associer le « bon modelé » qui introduit la dimension de la chair et le mouvement – ce mouvement qui évoque la transition d’une attitude à une autre – si bien que ceux qui regardent la statue ont l’illusion de voir le mouvement s’accomplir et Rodin va jusqu’à défendre la possibilité pour la sculpture de rivaliser avec la littérature et le théâtre pour la notation du mouvement.