Mettre en scène l’enfance est parfois une facilité, un appel au pathos. Dans L’enfant qui nous regarde, Sandrine Le Pors se penche sur des exemples modernes et contemporains qui démontrent au contraire leur intelligence du motif, en transformant notre regard sur l’enfance. Loin de la naïveté ou de l’innocence supposée de l’enfance, c’est l’idée même d’un théâtre vivant, apprenant, parfois en deuil mais toujours en devenir qui est en jeu dans cet échange des regards.

Quel a été le parcours qui a mené à l’écriture de L’Enfant qui nous regarde1 ?

Tout simplement, un parcours de spectatrice et de lectrice. Son écriture doit aussi son impulsion au travail dramaturgique que je mène avec Jonathan Châtel dans la compagnie Elk, à l’observation de la singulière direction d’acteurs de ce metteur en scène et de son geste scénographique. Ce livre enfin est né à la faveur d’un inédit à remettre pour une habilitation à diriger des recherches, et d’une recherche qui m’aura fait aller de la voix à l’infans, de l’écoute au regard.

Souhaitez-vous définir précisément « l’enfant » ? De la naissance à l’« infans », avant l’apprentissage du langage, jusqu’à l’adolescence, voire dans les états d’enfance chez l’adulte ? Pourtant l’adulte n’est plus enfant. L’enfant qui nous regarde n’est-il pas avant tout une vision d’adulte ?

Je prends le motif du regard de l’enfant sous le prisme de l’adulte, de ses fantasmes, de ses traumas. Je ne réduis pas la question de l’enfance – qui est un mot d’adulte – à l’alternative entre un désir de ré-enchantement du monde et l’aporie d’un impossible retour à l’enfance. L’enfant qui nous regarde se situe à cet endroit et par-delà cette alternative. J’assume en outre une hétérogénéité des emplois du terme « regard », exploré sous le prisme d’esthétiques très différentes, et au travers d’œuvres qui vont du théâtre dramatique, de Saalbach ou Bond, à la scène plastique, comme avec Wilson ou Schönbein. Tantôt le regard de l’enfant est une notion dramaturgique, comme lorsque je parle du monodrame de l’enfant pour Le Théâtre des papas de Joseph Danan (2015)2, pièce où tout est perçu par les yeux d’un nourrisson. Tantôt, c’est une notion esthétique, quand il s’agit de réfléchir à la relation scène-salle, tantôt une notion affective, quand un enfant au plateau, par exemple, attire et trouble le regard du spectateur ( la petite communiante placée au bord du plateau qui, quand elle ne lève pas les yeux vers le ciel, observe les danseurs évoluer sur la piste dans Bernadetje3 d’Alain Platel), ou encore une notion d’ordre scénographique, lorsque le changement d’échelle traduit un changement de point de vue, ce que j’appelle le « parti pris du petit corps ». Par exemple, dans Le Murmonde de Serge Kribus, l’enfant se hisse à taille adulte en montant sur un tabouret4. Ou dans Petite sœur de Jon Fosse, un petit garçon se promène dans un champ, ce qui devient inquiétant quand on sait que les herbes hautes le rendent invisible pour la moissonneuse-batteuse qui s’approche5. Ici, l’écriture nous place « à hauteur d’enfant », une expression un peu galvaudée, mais que j’ai voulu prendre au pied de la lettre.

Mais quel que soit l’endroit où je place le curseur, le regard de l’enfant n’est pas seulement un espoir naïf de « regarder le monde avec une âme d’enfant ». Il se pose à différents niveaux : celui du corps dans l’espace, au niveau dramaturgique, scénographique, et du côté de la salle.

Dans ce cas, vous n’adoptez pas une lecture psychologisante : cette figure ne renvoie pas seulement à notre petit théâtre intérieur. Vous y voyez un motif introspectif mais non familier. Mais n’est-ce pas aller trop loin que de parler du « regard » de l’enfant quand celui-ci n’est pas au plateau ? En quoi y a‑t-il regard ici ?

Ce regard peut être diffus et omniprésent. Ce que j’appelle le theatrum infantis désigne notre regard « vectorisé » par l’œil enfantin, un régime de perception plus global, reconfiguré par le motif de l’enfant. Il n’est pas nécessairement incarné par une figure d’enfant.

Pour Petit Eyolf par exemple, Jonathan Châtel avait eu une intuition forte : ne pas mettre l’enfant au plateau, alors qu’il est présent tout le premier acte dans le texte d’Ibsen6. Et l’enfant était d’autant plus présent, avec cet amas de terre qui suggérait à la fois un cimetière et un parc de jeu. Pour d’autres, l’enfant qui nous regarde sans être présent va poser des problèmes de médias, questionner la place de l’écran, celle du visage. Tout cela appelle une recherche et pas des réponses trop simples.

En comprenant ce qui nous regarde comme ce qui nous interpelle, y compris depuis le hors-champ, n’avez-vous pas eu peur de trop pluraliser la notion de regard ?

J’irais jusqu’à dire que le hors-champ est vu indirectement au plateau. Il faut distinguer ici l’enfant qui nous regarde et la question de la figuration de l’enfant. Avec Jonathan Châtel, cela passe par la direction d’acteurs, qui suffit à assurer un mode de présence. Les spectateurs ont « vu » Eyolf, sans qu’il soit au plateau dans Petit Eyolf, comme ils ont vu le fils disparu dansDe l’ombre aux étoiles7.

Vous suggérez donc qu’il peut y avoir un enfant qui nous regarde sans que ce soit un objet. L’important serait se dire qu’il y a du jeu et que ce n’est pas forcément la présence simple d’un corps ou d’un objet qui le permet.

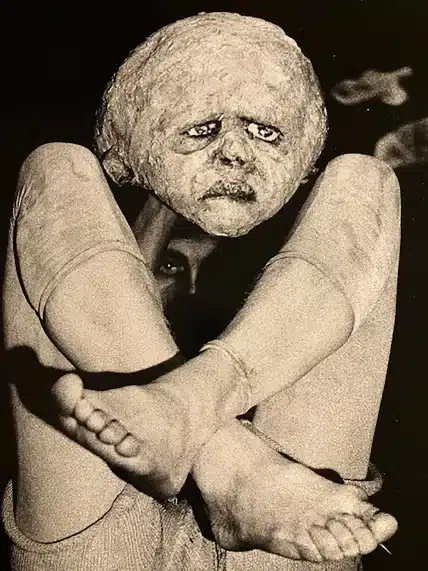

C’est vrai. Et cela me fait ajouter quelque chose sur la question de l’apparition et de la présence du corps-objet. Chez Ilka Schönbein, dans Chair de ma chair8, la marionnette surgit des cuisses du corps prothétique de l’actrice – devenue corps-castelet – dans une scène d’accouchement où la figure du nourrisson est un moule du visage de l’artiste. Cette scène fait apparaître de façon sidérante la figure de l’enfant et crée un effet de confusion des corps, entre le masque-enfant et le visage d’Ilka Schönbein. Là encore, il ne s’agit pas d’un enfant incarné, c’est un objet, un double, mais cette comparution du motif de l’enfant est un puissant moyen de produire de l’étrange. Vous demandiez à partir de quand je considère l’enfant qui nous regarde. Ici, dès l’engendrement.

Ce dispositif déjoue une certaine tendance à utiliser le motif de la fragilité de l’enfant pour forcer l’empathie ou la réaction émotive. Pour faire une différence qualitative, pourriez-vous distinguer des présences d’enfants élaborées avec finesse et délicatesse, ou à l’inverse des usages plus frontaux, voire violents, mais éventuellement réussis ?

Là encore, Ilka Schönbein fait montre d’une vraie intelligence du motif face à des propositions qui peuvent forcer l’empathie ou emprisonner le regard du spectateur. Dans Chair de ma chair, nous avions tous les ingrédients qui pourraient produire de la gêne ou une convocation excessive des émotions. On y affronte la question de l’inceste, un sujet grave. Mais le spectacle ne traite pas le motif de façon tranchée, du côté de la culpabilisation ou de la déploration. L’œuvre de Schönbein pourrait être un très bon exemple de subtilité et de frontalité à la fois.

Cela m’amène à cette question : pourquoi une telle présence de la violence et du trauma dans vos exemples ? L’enfant semble être un (trop ?) puissant ressort d’angoisse dramatique.

Il est vrai que, dans beaucoup d’exemples convoqués, l’enfant va scruter nos brutalités, nos illusions et plus profondément surtout nos contradictions. Sur la question du trauma, je l’ai abordée dans ce qu’elle touche l’être même du monde adulte plutôt que l’enfant directement. Et surtout sans considérer que le théâtre puisse avoir une fonction thérapeutique. Dans Mardi d’Edward Bond9, ce ne sont pas les charniers qui vont anéantir Brian, mais bien le regard d’un enfant qui se pose sur lui.

On tourne ici autour de la question de la culpabilité, voire de la responsabilité pour autrui ? « Ce qui nous regarde », c’est aussi ce dont nous sommes responsables.

Ce qui a compté pour moi, c’est moins l’adulte qui se pense responsable que les aspects abusifs des adultes en général. Si l’on prend la scène de la fin de l’acte III dans Pelléas et Melisande de Maeterlinck, Golaud fait monter son enfant Yniold sur ses épaules pour épier les amants par la fenêtre. On a ici quelqu’un de blessé et d’irresponsable à la fois. Cette scène fonctionne aussi sur la question des échelles, le petit corps monté sur les épaules de l’adulte. Golaud veut voir à travers les yeux de l’enfant et lui fait subir un interrogatoire, exerçant une forme de tyrannie du regard.

Cette scène est en effet une véritable fable du regard. Tout ce qu’Yniold peut dire, c’est que les deux amants « regardent la lumière ». Ils jouissent, pour ainsi dire, d’un regard à l’état pur, sans objet. Yniold ne peut pas décrire ce qu’ils font, alors que Golaud espère démasquer des actes visibles, c’est-à-dire coupables.

Golaud manipule l’enfant, et on a en effet dans Pelléas quelque chose de fondamental sur la question du regard et de l’enfant, dont se sont emparés par exemple des metteurs en scène comme Julie Duclos à Avignon (2019) ou Robert Wilson à l’opéra (1997).

Pour finir, vous placez à la fin de votre ouvrage les motifs de l’enfantement et de l’engendrement, comme pour tout recommencer. Pourquoi finir le livre sur la question de l’engendrement ?

L’engendrement a quelque chose à voir avec la question du démiurge ou du geste créateur. L’enfant qui nous regarde, c’est souvent le regard de l’artiste que l’on cherche vainement et qui se manifeste pourtant. Tout l’essai est aimanté à cette question. Il m’importait de fait de clore l’ouvrage sur ces motifs, et plus particulièrement sur les scènes d’accouchement, des scènes où vie et mort se côtoient et où l’enfant à naître ne cesse de renvoyer à une attention portée à la création, voire à une certaine genèse du monde. Je convoque ainsi la naissance de Kouki, nourrisson de chiffon accouché par Lili, poupée elle-même née du reste de poupées dévorées par un ogre, poupée qui s’efforce d’exister contre celui qui l’a fait naître, le marionnettiste, dont elle coupera la main, dans la pièce pour la marionnette et sur la marionnette L’Ogre et la Poupée de Daniel Lemahieu, mise en scène par François Lazaro. J’ajouterais, même si cela n’était pas en prise directe avec L’Enfant qui nous regarde, que je menais, conjointement à l’écriture de ce livre, des ateliers d’écriture pour la scène qui gravitaient précisément autour de la question de la naissance, mais aussi du refus de l’enfantement, de l’impossibilité d’enfanter, des grossesses arrêtées et du deuil périnatal. Cela m’aura rendue sans doute vigilante à ces scènes encore minorées. Et un essai, souvent, annonce ou prépare d’autres travaux à venir, en l’occurrence, me concernant, la co-direction d’un numéro, pour la revue québécoise Percées, intitulé « Théâtres contemporains de la naissance et poétiques de l’accouchement », qui prolonge, sur d’autres bords, ce dernier chapitre qui clôt L’Enfant qui nous regarde. Il s’est enfin peut-être aussi joué quelque chose dans le fait de devenir mère en écrivant ce livre. Un essai universitaire n’est pas coupé de nos vies.

- Sandrine Le Pors, L’Enfant qui nous regarde. Persistances de l’enfance dans les écritures textuelles et scéniques contemporaines, Paris-Louvain-la-Neuve, Centre d’études théâtrales / L’Harmattan, 2022.

↩︎ - Joseph Danan, Le théâtre des Papas, Actes Sud-Papiers, Heyoka Jeunesse, 2015. ↩︎

- Bernadejte, texte et mise en scène Arne Sierens et Alain Platel, Les Ballets C de la B, 1996, Création du spectacle dans le Studio de Victoria (devenu Campo Victoria ) et première au Nieuwpoorttheater (le théâtre de Niewpoort), Gand. ↩︎

- Serge Kribus, Le Murmonde, Paris, Actes Sud-Papiers, 2010. ↩︎

- Jon Fosse, Petite sœur et autres histoires, trad. Terje Sinding, Paris, L’Arche, 2009. ↩︎

- Ibsen, Petit Eyolf, mis en scène par Jonathan Châtel, Tandem Scène nationale Arras-Douai, 2013. ↩︎

- De l’ombre aux étoiles, écrit et mis en scène par Jonathan Châtel, Théâtre de la Cité, Toulouse, 2019. ↩︎

- Ilka Schönbein, Chair de ma chair, créé en 2006 au Théâtre du Grand Parquet, Paris. ↩︎

- Edward Bond, Mardi, traduit par Jerôme Hankins, Paris, L’Arche, 1993. ↩︎