QUELS SONT, aujourd’hui, les référents théoriques et pratiques de la mise en scène, du jeu théâtral et de l’écriture dramatique que propose le théâtre africain contemporain ? C’est avant tout un théâtre qui tente, à chaque expérience, de se débarrasser des théories théâtralisant la vie quotidienne de l’Africain. Un théâtre où les transes religieuses ou thérapeutiques ne sont plus que mises en scène dans un espace réservé au spectacle. La représentation du drame est pensée et écrite. Les dieux ne sont plus incarnés, mais joués comme des personnages dont un acteur fait vivre les rêves et les conflits intimes. Le mime n’est plus emprunté à la vigueur et au dépassement de la transe, mais chorégraphié avec des gestes, des mouvements et des pas de danse qui s’insèrent dans l’univers d’un créateur. Une nouvelle dramaturgie se construit en Afrique autour de textes d’une exigence de plus en plus grande et de mises en scène conçues entre singularité et adaptabilité.

Du cycle infantile au cycle positif

Je désignerais le cycle William Ponty1 comme la période infantile du théâtre africain contemporain. Infantile dans ses balbutiements, infantile par l’imposition d’une esthétique, à l’exemple du directeur de cette école conseillant à ses élèves de monter des spectacles « au plus près du goût européen »2. Ce n’est que plus tard, dans les années 60, que seront posées les bases d’un théâtre désormais nommé théâtre africain. Le théâtre africain atteint alors son âge positif, avec la prise en compte réelle de l’Afrique comme génératrice d’esthétique, et peut tenter de sortir des politiques de création dramatique des centres culturels français installés dans la plupart des capitales africaines. C’est un théâtre en langue française, qui vite deviendra francophone en incluant les particularismes des langues africaines, car ayant compris la nécessité de revisiter son terroir linguistique.

Cette esthétique trouvera son apogée avec la négritude. C’est le véritable âge positif, où les créateurs deviennent partisans d’un art qui donne à voir ce qu’il y a de plus beau dans les cultures africaines. C’est le seul mouvement dans l’histoire contemporaine de l’Afrique d’une conceptualisation globale de l’esthétique. Aujourd’hui, les metteurs en scène procèdent davantage d’une vision conciliante ou revendicatrice que d’une théorie globalisante du théâtre.

Pour le metteur en scène africain, le corps n’est pas un tombeau, contrairement à ce que Platon écrit dans PHÉDON. C’est un temple où se rencontrent tous les arts : mime, danse, musique, chant, théâtre. Chaque dramaturge sonde la beauté dramatique des scènes champêtres, domestiques, rurales ou urbaines. C’est la reconstitution de villages souvent caricaturaux qui tient lieu de scénographie, accompagnée de scènes de sorcellerie et d’envoûtement. Ces metteurs en scène pensent à la beauté première de tout ce qui est authentique. En espérant que cette authenticité soit le vecteur de communication d’une culture.

Le théâtre de la négritude a beaucoup insisté sur la beauté du peuple noir, sur la grandeur de ses civilisations et l’humanisme de sa pensée. C’est une esthétique de revendication d’abord, puis de réhabilitation et de réconciliation dans le métissage. Mais, aussi et surtout, une esthétique édénique d’un monde harmonieux, perturbé par l’arrivée de l’Occident. Cette vision de l’art donnera des formes d’expression théâtrale marquées par la reconstitution historique, rejoignant en cela la définition de la tragédie par Aristote dans POÉTIQUE, XV : « La tragédie est l’imitation d’êtres plus grands que le vulgaire ou meilleurs que le vulgaire ». L’Histoire devient donc la source d’inspiration la plus importante et offre des héros exemplaires. Chaka, le guerrier zoulou, inspire Seydou Badian dans LA MORT DE CHAKA (Mali, 1981) et Djibril Tamsir Niane (Guinée). Amadou Cissé Dia évoquera lui, LES DERNIERS JOURS DE LAT Dior (Sénégal, 1965), ce farouche résistant à l’occupation du Sénégal par les Français. Jean Pliya relatera le destin de Béhanzin, dernier roi du Dahomey dans KONDO LE REQUIN (Bénin, 1966). Et plus tard encore, même hors du contexte de la négritude, des auteurs comme Tchicaya U TamSi (Le ZuLu, 1977), Charles Nokan (Côte d’Ivoire) et Senouvo Agbota Zinsou (Togo) évoqueront à leur tour le guerrier zoulou. L’unique texte dramatique de Senghor, CHAKA, (Sénégal, 1956) poème à plusieurs voix, est construit sur ce mode esthétique.

On obéit aux impératifs de la tradition, on la sublime même, car il fallait retrouver l’idéal de nos ancêtres et le perpétuer. Il y a donc idéalisation et identification. Senghor revendique l’intelligible, une perception qui va au-delà des simples objets comme le compas et l’équerre. On voit combien la pensée de Senghor est aristotélicienne. Pour cette esthétique-là, tout est rythme, harmonie, mouvement. Même la spontanéité ramène à l’ordre, à un agencement universel intelligible, faisant de nous des bâtisseurs d’esthétique.

La négritude est donc un système esthétique entièrement constitué qui nous implique, au contraire du kantisme, dans l’acception d’un art utile, lié à la vie quotidienne et spirituelle des individus qui le réalisent. Ainsi, si l’artiste n’existe pas en soi, c’est parce que l’art procède d’une fonction sociale ou religieuse, et est Le résultat de plusieurs conjonctions des esprits. En cela, la négritude est fondatrice de l’esthétique contemporaine en Afrique.

Née sur le terreau des luttes d’indépendance, la négritude sera contestée quelques décennies plus tard. Les auteurs mettront en exergue, par la suite, une certaine sociologie mécanique inspirée par des postulats expliquant l’art par son cadre d’expression (infrastructure économique) et son conditionnement social. Le théâtre devient porte-parole, témoin, dénonciateur de l’injustice. L’artiste existe alors en tant qu’individu capable de secouer la torpeur de ses concitoyens. Cette vision artistique aboutira à une esthétique de réalisme merveilleux. Roger Chemain tente ainsi, dans sa préface à TARENTELLE NOIRE ET DIABLE BLANC de Sylvain Bemba3, d’expliquer cette vision : « C’est sur la douloureuse histoire de son peuple livré aux ‘compagnies concessionnaires’, que se penche Sylvain Bemba. Là encore, nous retrouvons le fantastique qui s’enracine dans la culture et les croyances traditionnelles. Non pas qu’il faille y voir une apologie passéiste de l’irrationnel, car nous sommes ici au niveau de l’apologue, et non du réalisme immédiat, comme le montre bien l’histoire d’Ibouanga, l’homme qui a vendu son âme. (…) Et certes, on pourrait accuser l’auteur de s’attacher trop exclusivement aux ‘superstructures’, ces superstructures que l’infantilisme théorique du dernier demi-siècle a si souvent, au mépris de toute dialectique, tenues pour quantités négligeables, mais qui parfois se vengent. Ce serait du reste que les fondements économiques de la colonisation sont clairement montrés, dans TARENTELLE NOIRE ET DIABLE BLANC, en quelques fortes scènes d’un didactisme quasi brechtien. Ce serait oublier que dans le monde noir, la revendication culturelle, avec Césaire, Damas, Senghor, a précédé de près de quinze ans la revendication politique, au moins sous sa forme moderne et organisée ». Schématisation des situations conflictuelles dans la dramatisation, répartition des comportements, distinction radicale entre le bien et le mal, l’art n’est alors que le reflet des conditions de vie donc des conditions technico-économiques de production. Comme également dans UNE EAU DORMANTE du même Sylvain Bemba (Congo, 1972) qui relate la lutte d’un pêcheur contre une tradition devenue symbole d’injustice et d’exploitation.

Les désillusions ont vite fait de balayer la tentation dialecticienne d’un théâtre qui se cherchait encore. Le théâtre africain contemporain a brisé les interdits qui le retenaient lié à des formes d’expressions traditionnelles comme le mvet ou le kotéba, pour s’inscrire dans une recherche évolutive. Il n’est plus besoin d’être initié pour s’emparer d’un mvet et se faire danseur, musicien, conteur et mime afin d’évoquer « les affrontements tragiques des mortels Majona aux immortels Ekang ». Les seules formes de théâtre à visée socialisante sont actuellement le théâtre d’intervention et le théâtre forum que l’on retrouve particulièrement au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Le kotéba ne fonctionne plus sur l’improvisation, quoique racontant encore la vie d’une communauté et mettant toujours en cause le fonctionnement social. Ce kotéba-là est tourné vers les comportements irresponsables face à des maladies comme le sida, l’alcoolisme. Travailleurs sociaux à leur manière, les comédiens obéissent à une mise en scène, à un choix de thèmes écrits et répétés longtemps à l’avance et voués à la vulgarisation.

Ces formes, liées au didactisme des messages qu’elles véhiculent (campagne de vaccination, lutte contre le sida…), obéissent néanmoins à la systémie de ce qu’on peut convenir aujourd’hui d’appeler esthétique du théâtre africain : un théâtre total qui vise encore les violences, les révoltes latentes, les répressions sociales et politiques, un théâtre où le discours de l’auteur revêt toujours un aspect collectif ou une tentative de comprendre les mécanismes des rapports humains et sociaux.

Nouveaux auteurs et destins individuels

Il faut cependant apporter une nuance à cette systématisation en tenant compte des auteurs comme Kossi Efoui (LA VÉRITÉ ET LA MORT DE PITAGABA CONTÉES SUR LE TROTTOIR DE LA RADIO, 1992), Caya Makhele (PICPUS OÙ LA DANSE AUX AMULETTES, 1995), Koffi Kwahulé (CETTE VIEILLE MAGIE NOIRE, 1993), ou Léandre Alain Baker (LES JOURS SE TRAÎNENT, LES NUITS AUSSI, 1993), dont les personnages sont avant tout des êtres humains face à des destins individuels hors de toute contrainte sociale immédiate ou de résonance de contestation. Ce sont des peintures d’hommes confrontés à des situations aujourd’hui universelles (famine, désarroi amoureux, solitude devant l’absurdité de la vie). Ces personnages avancent seuls, cherchant des solutions à leurs problèmes, perdus dans leur quotidien et sachant que la solution ne viendra pas d’ailleurs. Ce sont des personnages qui ont ingéré les maux de la ville, les éclats du choc des cultures, et forgé leurs propres armes pour s’en guérir. Kossi Efoui se défend d’ailleurs de faire du théâtre africain : « Ainsi, lorsque les référents d’une critique bien intentionnée autorisent à dire que tel spectacle n’est pas africain, ou que tel auteur gagnerait à être moins occidentalisé, on est tenté de répondre : à partir de combien de plumes au cul la chose est-elle crédible ? À moins que ce ne soit à partir d’un degré supposé de régression au stade oral ». Pour Kossi Efoui, l’œuvre tire son caractère décisif de la tentative désespérée du créateur de répondre. Et c’est là que se fait un lien décisif avec le théâtre contemporain en général.

Nous entrevoyons ici le parcours systémique de cette esthétique théâtrale africaine. Cependant, prenons pour nous cette mise en garde de Louis Jouvet : « Il n’y a pas de définition du théâtre. Il n’y a pas d’explication de cet acte étrange qu’est une représentation ».

De la mise scène

Le metteur en scène en Afrique est souvent à la fois auteur, comédien et metteur en scène. Ce vampirisme s’explique d’abord par une quête identitaire, une quête de soi, la volonté de briser le silence installé au fond de l’artiste, mais aussi par un manque de répartition des expériences et des vécus dans un système théâtral où le bricolage sauve régulièrement les meubles. Il faut néanmoins remarquer que les metteurs en scène qui, aujourd’hui, ont une expérience originale et frappante sont ceux qui écrivent et mettent en scène leurs propres textes, appuyés par une troupe. Ils sont des « leaders » et font vivre artistiquement des comédiens qui, autrement, végéteraient d’une création à l’autre ou d’une expérience unique à une autre. À ce jour, le modèle qui ressort d’une activité théâtrale viable en Afrique est la reconstitution du village, de la communauté, où tout le monde est responsable des uns et des autres. La tentation communautaire, semble expliquer ces mises en scène axées sur des personnages-acteurs collectifs. C’est le trait commun qui unit un Jean Pierre Guingané4, à Werewere Liking5, à Souleymane Koly6, à Mutombo Buitshi7 ou à un Vincent Mambachaka8 . L’acteur en quête d’un statut social y trouve une assise, une satisfaction professionnelle et une ambition, celle de participer à une aventure commune. Il représente alors une force.

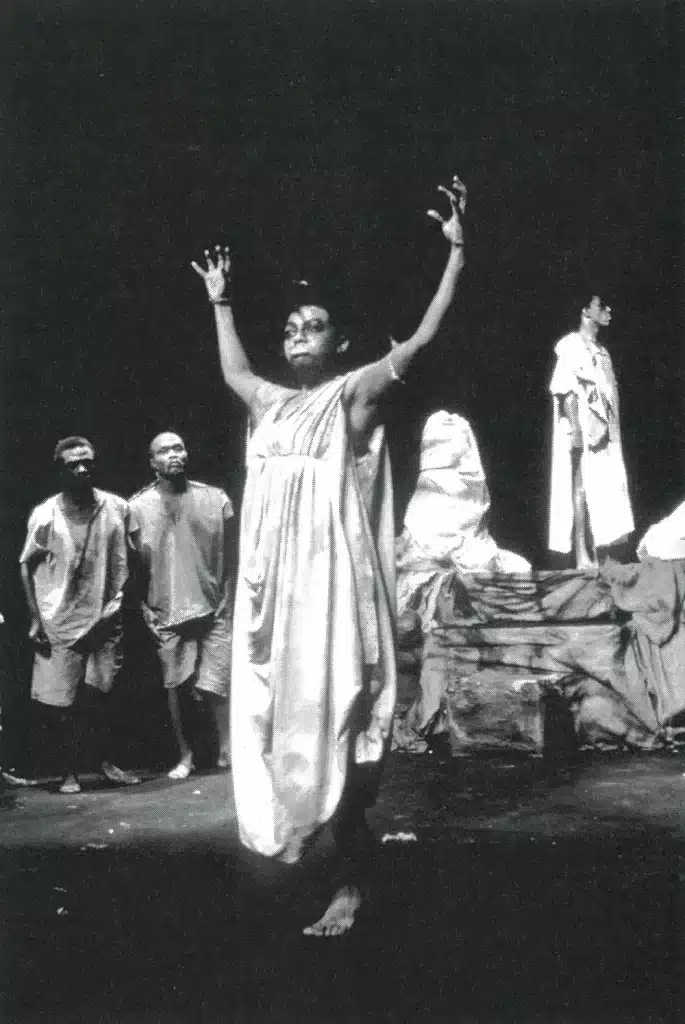

Les mises en scène sont souvent axées sur de grands mouvements de groupe qui se reflètent également sur la gestuelle des comédiens. Les gestes sont donc amples, le texte déclamé. Dans SONGO-LA RENCONTRE9, le jeu est centré sur l’outrance. Une émotion comme la peur engendre alors le comique. Les personnages portant déjà en eux, comme symbole, une bosse, le jeu des comédiens est influencé par cette malformation. Bernard Zadi Zaourou, dans LA TERMITIÈRE (Côte d’Ivoire, 1981), fait jouer ses comédiens avec gravité. Tandis que dans ANTOINE M’A VENDU SON DESTIN de Sony Labou Tansi (Congo, 1986), c’est un jeu fait de brisures et de violences successives. Les comédiens arrachent au texte toute sa substance. Les mots sont martelés, les gestes violents.

Des acteurs

Considéré d’abord comme un collectif social, l’acteur, dans le théâtre africain contemporain, est devenu un créateur qui transmet sa vision du texte et du monde à côté de celle de l’auteur et du metteur en scène. Il est reconnu comme essentiel car tout passe par son corps. Il est parfois utilisé beaucoup plus comme un corps que comme une voix. Le corps, porteur d’énergie, de chair ritualisante, lieu privilégié pour le sacre des passions, c’est un temple. La mise en action du corps retient celle des danses traditionnelles. Mais aujourd’hui pour accéder à la spontanéité des danseurs traditionnels, l’acteur est obligé de se convertir aux principes de l’entraînement corporel, vocal et de l’improvisation. Sony Labou Tansi organise, avant chaque séance de travail de la pièce à monter, une réappropriation de la gestuelle traditionnelle des différentes tribus congolaises, engendrant ainsi une authenticité reconquise au plus profond du comportement.

Le travail de l’acteur a beaucoup progressé ces dernières années. Il est sorti de l’interprétation approximative ou mimétique que lui imposaient des mises en scène sans recherche ni personnalité. À présent, le comédien utilise son corps, sa voix et son imagination comme de véritables instruments de travail. Ces acteurs ont fait leur apprentissage en partageant un mode de vie particulier, en regardant et en pratiquant. Ils ont ainsi intégré la dialectique du rapport acteur-metteur en scène comme un entraînement à la création. L’acteur se nouffrissant des propositions du metteur en scène pour les vivifier.

C’est par cette reconquête du corps et de la voix, qu’une urgence nouvelle s’est établie dans le théâtre africain contemporain. Les techniques de groupe liées aux techniques individuelles conservent néanmoins cette ambivalence entre l’oralité et l’écrit. Les personnages de Werewere Liking sont collectifs, même quand il ya un personnage principal comme dans UN TOUAREG S’EST MARIÉ À UNE PYGMÉE. Ce personnage est mis en scène comme un collectif. Ses actions sont accompagnées de mouvements d’ensemble qui le récupèrent au sein du groupe. Il incarne toutes les bouches qui ne s’expriment que par incantation, il est le décanteur de toutes Les expressions du groupe. C’est un monde mouvant dans lequel il doit prendre plusieurs visages, plusieurs corps, c’est un acte de remembrement. Cette impression « d’acteur collectif » se retrouve également dans les mises en scène de Souleymane Koly ou de Bernard Zadïi Zaourou.

Le théâtre africain contemporain étant centré sur le texte et limité par les contraintes d’espace et de lieux de représentation s’appuie donc sur l’acteur, cœur vivant de la représentation. Cet intérêt voué aux acteurs a désormais orienté la conception des personnages, jusqu’à donner des stéréotypes. On retrouve quatre typologies :le fou-vérité, le dictateur-tortionnaire, la femme-déclic, et la victime.

Des personnages-clés

Le fou est le personnage le plus stéréotypé. Il est porteur de vérité, griot, pourfendeur de toutes les injustices. C’est le fou qui ouvre LA PARENTHÈSE DE SANG de Sony Labou Tansi. Il y apparaît comme le gardien de la tombe de Libertashio. C’est le seul que la furie de la dictature militaire va épargner volontairement. C’est encore le fou qui fait l’ouverture de LA TORTUE QUI CHANTE de Senouvo Agbota Zinsou (Togo, 1987) en clamant devant une foule bruyante à laquelle il tente d’imposer le silence : « Silence ! Silence, Mesdames, Messieurs, on va commencer. Attention ! Ne riez pas. Il s’agit d’une histoire sérieuse. Une histoire de fou puisque c’est moi, le Fou du village qui vous la raconte, mais c’est une question de vie ou de mort. Pour commencer, un peu de musique, je vais danser ». Le fou peut être lié à l’action ou non et la ponctuer. Il est toujours le vecteur de l’intrigue ou du drame qui se joue. Il a également la fonction de crieur public ou d’un maître de cérémonie, porteur de nouvelles de la cité, et aussi observateur aigu des travers de cette même cité.

Une des diverses formes prises par ce personnage est celle du voyageur, étranger au pays, et qui observe ou entre dans l’action, nous permettant avec son regard de mieux comprendre les autres personnages. Amadou Koné le figure avec acuité dans DE LA CHAIRE AU TRÔNE (Côte d’Ivoire, 1975). Ce voyageur est un homme pauvrement vêtu, besace sur l’épaule, bâton en main. « Je passe, et sur ma route j’essaie de laisser des traces », dira-t-il. Il devient le révélateur du drame qui se joue à l’intérieur du palais.

Ce personnage prend un autre visage dans LA MALAVENTURE de Kossi Efoui (Togo, 1993). Il devient montreur de pantins. Il est le véritable narrateur du drame. Il officie à la manière des conteurs, introduisant chaque tableau, donnant la clé de chacune de nos confrontations à venir : « On raconte qu’un homme s’est tenu debout… On raconte des lignes et des cercles qui divisent la terre. On raconte qu’un homme, dans sa prison, est allé de Bulawayo à San Francisco. » C’est donc, naturellement, le montreur de pantins qui va conclure la pièce. Personnage entre parenthèses, le narrateur peut parfois paraître comme un artifice afin d’intégrer les modes d’expression du conte. Il y a effectivement là, une prise en compte de l’oralité. Le présentateur, griot de service, est un personnage lié au fou. Il est une voix anonyme ou visible. Dans sa version moderne, il devient reporter, chroniqueur de nos vicissitudes, de nos erreurs, des exactions policières ou politiques, il n’est plus intouchable comme l’était le fou initial, c’est un personnage sur lequel l’action a une prise directe.

Le dictateur-tortionnaire, souvent militaire ou fonctionnaire administratif, parvenu au pouvoir par une intrigue sanguinaire, ou par usurpation, est avec Le fou le personnage le plus évoqué dans ce théâtre. Son destin est souvent lié à une fin brutale. Il se décline à travers d’autres personnages qui véhiculent sa mégalomanie et son sens de l’iniquité. Il est donc hybride, et se renouvelle à grande vitesse. Le mécanisme du dictateurtortionnaire qui en remplace un autre est décodé de manière efficace dans LA PARENTHÈSE DE SANG de Sony Labou Tansi où un sergent succède à un autre sergent en l’abattant froidement. C’est le triomphe de la tentation du pouvoir absolu.

La femme est le déclic de toute la critique sociale et même politique. Elle est le centre névralgique de tous les drames et errements. Elle détourne de la bonne voie, à l’exemple de Nathalie LA SECRÉTAIRE PARTICULIÈRE (Jean Pliya, 1973), incompétente et maîtresse de Chadas, fonctionnaire corrompu. Elle est mère exemplaire dans LE VERTIGE d’Etienne Goyémidé (Centrafrique), supportant toutes les turpitudes de Lary son ministre de mari, qu’elle réussira à sortir des griffes des courtisanes et de la corruption. Celui-ci, pris de remords, finira par se suicider. Elle est la cinquième épouse qui vient remettre en cause la tradition établie, elle est la convoitise et la perdition de l’homme politique, lequel veut toutes les femmes ainsi que le pays tout entier pour lui, elle est la révolutionnaire qui abandonne homme et enfants, va lutter pour la libération de son pays comme dans BÉATRICE DU CONGo de Bernard B. Dadié (Côte d’Ivoire, 1971), elle est celle qui pousse l’homme à plus de caractère, ou à réaliser des prouesses. Elle est celle qui fait prendre conscience à l’homme de sa propre faiblesse comme dans TROP C’EST TROP de Protais Asseng (Cameroun, 1981), une comédie de mœurs qui montre les enjeux du pouvoir entre hommes et femmes. L’intrigue est simple : ressentant tous les symptômes de la grossesse, Bakony doit se rendre à l’évidence : il attend un enfant. Ce qui ne bouleverse pas outre mesure sa femme qui lui a déjà donné douze héritiers. « J’ai toujours pensé, dit Protais Asseng, que la prochaine révolution qui marquerait profondément notre monde, si elle devait se faire, serait tiers-mondiste ou féministe.