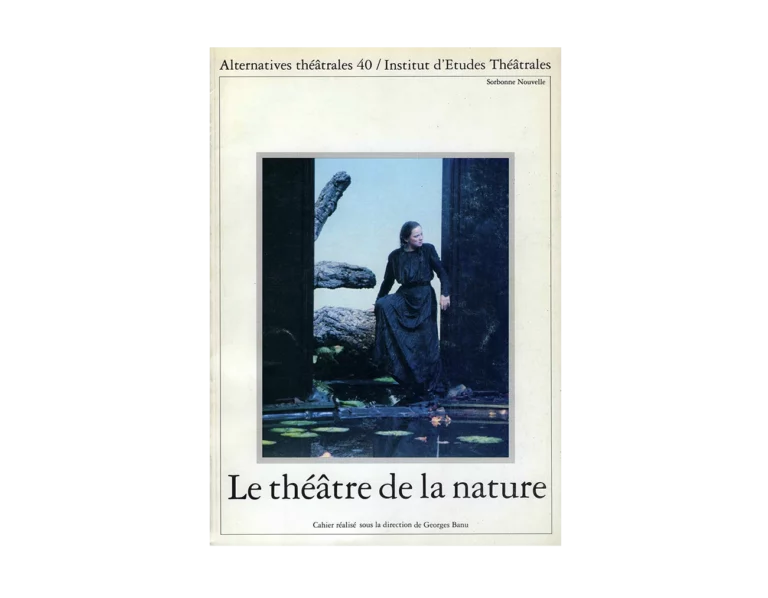

À propos de l’utilisation des éléments naturels dans L’ANNONCE FAITE À MARIE de Paul Claudel, mise en scène de Philippe Adrien, au Théâtre de la Tempête, décembre 90, reprise octobre et novembre 91.

Celui qui regarde la terre

IL y a chez Claudel un rapport évident, essentiel, et cependant singulier à la nature et en particulier à la terre. Dans L’ANNONCE FAITE À MARIE comme un mouvement circulaire entre le sacré, le divin, et la terre rythme le texte. Ce n’est pas une logique, argumentaire ou non, qui mène de l’un à l’autre, mais plutôt l’un fait écho à l’autre, et parfois, dans ce tourbillonnement, on ne distingue pas la voix originelle de son écho. Il s’agit de la terre végétale, celle qui nourrit l’homme, celle à laquelle est rattachée la vie humaine et plus manifestement celle des paysans, et c’est cette dernière que la pièce aborde. La terre y est donc présente dans son élémentarité, en tant qu’élément au sens ancien du terme, c’est-à-dire substance essentielle, première. Elle serait à l’origine, ou l’origine même. La terre-mère qui a dû donner naissance à la vie. La terre donc originelle, élémentaire et fondamentale. Cette profonde obsession de l’élémentaire rend celui-ci plurivoque et l’invoque dans une représentation qui esquive le cliché et le poncif. L’élément n’est à aucun moment simple médiateur ou référence, et, l’au-delà ne survient pas dans un mouvement de division, de séparation de la terre, mais par excès de proximité. « Se contentera-t-il donc d’une appropriation spirituelle, possédant chaque chose dans sa forme ou n’en touchant que la surface ? Il lui faut plus : il ne veut pas seulement voir, mais avoir, posséder par son être tout entier l’être tout entier jusque dans sa substance. Il devient alors le poète de l’élémentaire », dit Blanchot1. On ne peut, ici, parler d’une relation arbitraire entre la matière et le sacré, ni même les considérer comme deux pôles principaux du texte. Cette vision a évidemment pour source abondamment avouée les textes religieux dont Claudel fut un lecteur passionné2. L’évocation de la terre se fait au travers de sa visibilité, de sa concrétude, de ce qu’elle a de palpable. Il n’est pas indifférent que Blanchot parle de « voir » : il y a une extrême attention portée à la terre, à la nature en tant que visible, et de ce visible surgit l’invisible. Cette sorte d’unité du matériel et du sacré donne à penser une autre unité comme sa propre traduction : le visible et l’invisible. L’un ne renvoie pas à l’autre mais les deux se rencontrent en permanence, même s’il y a au départ le défini, la matière. « Plonger au fond du défini pour y trouver de l’inépuisable »3. Le regard attentif, et déjà enthousiaste, porté sur Le visible, peut rendre possible l’accès à l’invisible. C’est donc une vision naïve par l’objet qu’elle regarde (l’élémentaire, l’immédiat) et à la fois profonde par l’intensité de son regard. La possession de « l’être tout entier jusque dans sa substance » s’opère dans une expérience de regard qui ne se contente pas de voir. Jusque-là il n’a été question que du texte, des mots de Claudel, et alors la visualité prend un sens particulier qui nécessite précision. Le rapport à la terre existe par le langage, c’est-à-dire par l’absence de la terre, par détour, par évocation. Elle n’est pas là, mais elle est évoquée dans son lien à l’homme, telle que celui-ci peut la regarder. Claudel parle de la terre ailleurs, notamment dans ses proses non destinées au théâtre, avec autant de ferveur. Mais L’ANNONCE FAITE À MARIE est une pièce, et porte en elle la promesse ou le désir d’une représentation théâtrale. Le théâtre entretient avec l’image une relation essentielle : il donne à voir et s’exprime, selon des manières parfois très différentes, entre autres, par images. Promesse d’une représentation est donc vœu de regard. Si, au théâtre, on peut parler plus aisément du voir et du regard, néanmoins les options de chaque mise en scène peuvent changer, à chaque fois et fondamentalement, ce qui est donné à voir s’agissant d’un même texte. On essaie d’approcher les interrogations auxquelles mène la mise en scène de Philippe Adrien, dans sa relation à l’image et surtout aux éléments naturels présents sur scène.

L’envers du signe

Une didascalie de la première version de la pièce (celle qu’utilise ce spectacle) indique le lieu : « La grange de Combernon.…. »4. Dès son entrée dans la salle, le spectateur est invité à regarder puisque Le décor est visible : il n’y a pas de levée de rideau au début du spectacle. Aux deux côtés de la scène, se tiennent verticalement des branches d’arbres aux feuilles sèches. Le sol est recouvert d’une terre brunâtre et Le décor représente un intérieur de Moyen-Age en pierres romanes. Au couts de la première scène une porte s’ouvre au milieu sur un espace extérieur représenté par quelques monticules et un ciel qui change souvent de lumière. Quand on entre dans la salle il y a donc le sentiment d’une existence antérieure, produit par la visibilité du décor avant le commencement du spectacle. Le spectateur fait irruption dans le lieu même s’il n’y est pas tout à fait étranger ; aussi loin qu’il puisse se sentir des pierres romanes comme signe d’une autre époque historique et surtout parce qu’il peut deviner leur fausseté et y voir la volonté d’une reconstitution, il reconnaît aux éléments naturels leur familiarité. Il y a effectivement la résolution de représenter une époque avec précision et dans sa totalité, « un Moyen-Âge de convention »5, et qui va dans le sens de cette « exigence des choses visibles et de l’univers présent »6 propre à Claudel. Ce qui aboutit à une image close sans échappatoire possible, sans faille : le regard s’y heurte et ne trouve pas de fuite. Ce n’est pas un lieu délabré ou abandonné, comme des vestiges d’un passé qui perdure, au contraire tout « est demeuré intact »7 et il n’y a pas empreinte d’un vécu lointain. C’est un lieu habité avec ses marques : de la terre battue qui couvre uniformément le sol (et cette uniformité dit ordre et vie) et des branches aux feuilles sèches. Ces éléments naturels servent la reconstitution dans la mesure où ils s’opposent à une pure archéologie picturale, en lui donnant une vie propre, une actualité, et à la fois ils viennent la contredire par ce qu’ils imposent d’immédiat, d’évident. Immédiateté qui se disloque de l’ancienneté historique, et qui exalte la distance de cette ancienneté par sa dislocation même. Le caractère fermé de l’image est causé par la finitude du décor, par sa minutie et son aspect très achevé ; même l’ouverture d’une porte sur un extérieur (un champ avec des monticules) ne fait pas d’ouverture dans l’image. Visuellement, il y a « la stabilité rassurante du paysage immédiat »8, et les comédiens s’intègrent dans cet espace qui les encadre. La terre battue et les branches, puis l’eau (une fontaine apparaît vers le milieu du spectacle) donnent, pourrait-on dire au premier abord, une certaine réalité à la scène, une réalité a priori différente de celle du jeu, de la réalité théâtrale, puisque la simulation y est absente. On peut parler d’un rapport physique réel entre les corps des comédiens et ces éléments, qui est celui de tout homme à l’eau et à la terre, et qui n’est pas le même avec les accessoires fabriqués, les monticules et la toile blanche qui représente le ciel. Et pour le spectateur, ni la terre qui couvre le sol même si on sait qu’elle couvre les planches d’une scène de théâtre, ni les vieilles branches même si on suppose qu’elles sont là sous l’ordre du metteur en scène ou du scénographe, ni l’eau même si la fontaine est fausse, ne trouvent leur sens visuel grâce à la dénégation. Leur présence se justifie par leur matérialité réelle, par ce qu’elles sont. On voit les comédiens marcher et la terre salir leurs pieds, une comédienne se laver le visage avec l’eau de la fontaine. La réalité de ce rapport non simulé aux éléments naturels rappelle au spectateur le présent d’une représentation en couts, en créant une affinité identificatoire dans sa relation, non pas aux personnages, mais aux comédiens, c’est-à-dire au corps respirant qui marche dans la boue, s’anime et s’arrête dans la fragilité de sa présence, du présent, et qui ressemble au « moi » qui regarde. Autrement dit, cela crée une interruption, une discontinuité dans la continuité du spectacle qui est fondamentalement celle de la reconstitution articulée avec un récit, une histoire. Il y a un arrêt, un doute qui est l’effet même de l’évidence de l’élément naturel en dialogue avec les corps des comédiens. Alors la distance de pure contemplation n’est plus la même : ces éléments interrogent la temporalité du spectacle en modifiant la distance qu’il préserve avec le spectateur pour assurer la reconstitution du récit dans sa continuité, reconstitution qui doit, en dissimulant la puissante fragilité d’un présent qui peut à tout moment l’interrompre, faire parvenir le récit à son bout. Dans leur vérité, ces éléments semblent devenir autonomes. Ils se dissocient de l’artifice du théâtre pour l’affirmer et s’affirmer dans leur solitude. Ils sont présents sur scène dans leur différence, donc différemment et peut-être plus fortement, et donnent une certaine densité à l’image. Ils s’intègrent dans le jeu des corps qui les intègrent à leur tour dans un langage nécessairement animal, primitif, charnel. Par cet excès de vérité, de présence, ils se détachent de la scène, refusant, dans une certaine mesure, de jouer le jeu d’une re-présentation, de se dédoubler, de signifier, de porter sens et devenir signes, ils résistent au jeu pour demeurer pure présence. Ainsi, par leur souveraineté, ils ressortent de l’image, comme à la fois au-dedans et en dehors du spectacle. Cette terre si proche du spectateur, revêtant la scène jusqu’au bord et entretenant un rapport visiblement sensible avec les silhouettes, cette terre évidente qui récuse le mensonge, devient l’espace de connivence entre le spectacle (dans l’illusion de l’histoire qu’il relate) et le spectateur. Elle garde trace des pas, de chaque déplacement effectué sur la scène, et enregistre les instants comme une mémoire de la représentation à l’image de celle du spectateur.

De la terre il est beaucoup question et le texte se tisse d’un vocabulaire agricole qui s’y rattache directement : la terre, le blé, la récolte, la moisson, etc. Cette terre exposée sur la scène, quels liens maintient-elle avec le texte ? La prose claudélienne ne puise pas sa vigueur et sa communicabilité dans le voir de la terre qu’elle nomme, la terre et la pluie y demeurent mots. L’écoute du texte est possible sans relation directe au visible, et ce n’est pas celui-ci qui rendrait l’écoute plus accessible (on peut même se demander si le visible ne perturbe pas l’écoute du texte….). L’expression du texte ne se définit pas par celle de la visualité, elle possède ses propres modes. On ne peut donc « visualiser » un texte, un mot, il est invisualisable et sa voix n’est pas celle du visible. On parle souvent d’illustrer un texte. « Illustrer », qui veut dire éclairer, quand il s’agit d’un texte, ne peut se faire en faisant appel au visuel dans un rapport qui ferait venir la chose quand le mot est dit. Toutefois, selon la pièce, il y a récit et son lieu correspond plus ou moins aux normes d’une réalité existée. Les didascalies donnent des précisions sur l’espace de jeu et postulent une reconstitution des lieux. Le visuel semble plutôt apporter un espace parallèle au texte. Ce que voit Le spectateur, objets et corps, réels et palpables, n’entre pas dans la prose de Claudel. Le mot terre dans le texte n’est autre que mot, mais il peut suggérer (avec toute l’ambiguïté et l’ouverture de ce verbe) un environnement visible. De la terre battue sur la scène peut donner lieu à la certitude de sa propre réalité, mais cette réalité, pervertie par le texte, perd de son évidence et devient problématique par une sorte de contradiction entre la présence positive de la matière et l’absence par laquelle et où le mot se fait exister car « Le mot me donne l’être, mais il me le donne privé d’être. Il est l’absence de cet être, son néant, ce qui demeure de lui lorsqu’il a perdu l’être, c’est-à-dire le seul fait qu’il n’est pas… »9 . Par ailleurs, le réalisme du récit est assurément équivoque : il y a résurrection, sublimation des personnages, et une parole magnifiée qui s’opposent à un réalisme du quotidien.

De la citation du réel à la réalité de la citation

Il a été dit plus haut que l’élément naturel se différencie de l’artifice du théâtre et apporte une réalité autre. On serait même tenté de dire qu’il est « le réel»sur la scène, puisqu’il n’est ni transformé ni déguisé pour simuler autre chose, qu’il est là tel quel et règne comme la seule trace de la réalité, entouré d’artifices. Ce qui conduit à opposer le naturel à l’artifice comme le réel à l’irréel est l’antagonisme du vrai et du faux. C’est également cet antagonisme qui mène à penser le théâtre en termes d’artifice, de simulacre, d’illusion. Mais l’artifice n’est-il pas un autre réel, ayant sa propre réalité ? La fausseté d’un ciel représenté par une toile ne dispense pas pour autant d’interroger la matérialité de la toile. Il serait plus pertinent de penser l’artifice plutôt comme une réalité autre, se différenciant de celle du naturel. Ces deux réalités présentes dialoguent, se confondent et se séparent. Il est possible à son tour, de s’interroger sur la réalité de l’élément naturel malgré la certitude qu’il semble engendrer. Il est comme un extrait de la nature qui existe en dehors du théâtre. Il est comme une citation et acquiert à ce titre une étrangeté : s’il a été apporté sur la scène tel quel, s’il n’a pas été transformé à proprement parler, il est néanmoins sur scène l’objet d’une métamorphose, celle que subit tout objet de citation une fois qu’il est cité et donc forcément arraché de son lieu d’origine, celle qu’opèrent la distance et la séparation. L’eau est comme en exil dans une fausse fontaine, de même que la terre venue d’ailleurs et les branches d’arbres qui n’auraient pu survivre dans une salle enfermée de théâtre. Dans un espace qui lui est étranger, et en exposition, l’élément naturel se modifie dans sa visibilité : sous le regard du spectateur, il n’est ni ce que l’on voit de semblable ailleurs, ni une pure fabrication décorative. Tout en se distinguant d’éléments non naturels, sa réalité habituelle est aliénée dans l’image. Il devient invisible dans sa matérialité ordinaire pour être regardé comme citation, pour rendre visibles les guillemets que l’on met à toute citation. Ainsi, dans sa nouvelle réalité, celle de la citation, hors de son contexte, il devient artifice.

Malgré la certitude à laquelle il peut donner lieu par son authenticité matérielle (au cas où le spectateur ne doute pas de cette même authenticité), l’élément naturel est créateur d’un espace, celui précisément de cette certitude, où il préserve sa différence, sa solitude, et où, en même temps, il se métamorphose, engendre doute, méfiance et incertitude.

- Maurice Blanchot, « Claudel et l’infini»in LE LIVRE À VENIR, Gallimard, 1959. ↩︎

- « L’écriture judéo-chrétienne s’exprime entre autres dans une imagerie agricole et le christianisme est une religion du pain et du vin.….», écrit Albert Loranquin dans son livre CLAUDEL ET LA TERRE, Sang de la terre, 1987. ↩︎

- Paul Claudel, cité par Maurice Blanchot, op. cit. ↩︎

- Paul Claudel, L’ANNONCE FAITE À MARE, Théâtre II, Bibliothèque de la Pléiade. ↩︎

- Paul Claudel, L’ANNONCE FAITE À MARIE, Théâtre II, Bibliothèque de la Pléiade. ↩︎

- Maurice Blanchot, op. cit. ↩︎

- Paul Claudel, L’ANNONCE FAITE À MARIE, Version définitive, Théâtre II, Bibliothèque de la Pléiade. ↩︎

- Jean Starobinski, « Parole et silence de Claudel », in Nouvelle Revue Française, Gallimard, septembre 1955. ↩︎

- Maurice Blanchot, « La littérature et le droit à la mort»in DE KAFKA À KAFKA, Gallimard, 1981. ↩︎