La performance appelle à se re-questionner constamment sur sa définition, une définition évolutive, une définition de circonstance, une définition de perspective, un domaine qui ne nécessiterait peut-être pas de définir ce dont elle est constituée si l’on ne devait pas tenter de donner du sens à l’état actuel de son existence.

Le mot « performance « ne nous simplifie pas la tâche. Emprunté de l’anglais, la performance est utilisée dans le langage courant autour de trois axes : les performance studies, les performances scéniques et l’art performance. Différencier certains éléments constitutifs de la performance paraît essentiel pour ré-ouvrir ensuite la porte à l’histoire de l’art performance.

Les Performance studies

Suite à la création par Richard Schechner, Michael Kirby et Victor Turner, entre autres, d’un nouveau département pluridisciplinaire de performance studies, que l’on pourrait traduire par théories de la performance ou « performativité », à la New York University en 1980, elles sont deve- nues un domaine d’étude et de recherche à part entière. Confiné d’abord à son milieu universitaire, ce domaine s’est ensuite étendu dans des projets de recherches d’artistes, souvent soutenus par un cadre académique. Les performance studies incluent toute étude transdisciplinaire fondée autour de l’observation de notre manière de performeur les choses de la vie au quotidien ou de manière rituelle et collective à partir de certains modes opératoires issus par exemple de l’anthropologie, de l’ethno- logie, de la sociologie ou de la linguistique.

La Performance scénique

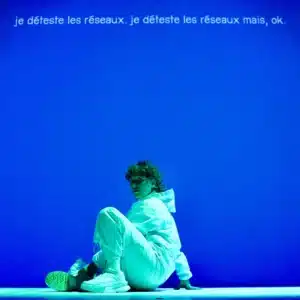

Assez proche de ce que les anglais appellent les performing arts qui seraient traduisibles en français par spectacles ou arts de la scène, le deuxième axe de la performance est ce que l’on peut appeler la performance scénique. Elle est créée, répétée et produite en vue d’aboutir à une représentation publique pluridisciplinaire et conçue pour être reproductible. Il existe dans ce type de performance une écriture ou structure scénique ou dramaturgique alors que son exploration créative s’appuie sur plusieurs domaines artistiques.

La scène dans ce contexte doit être entendue au sens large, pas uniquement dans un dispositif théâtral. Ainsi, l’espace scénique est variable et relève du choix de l’artiste en fonction des modalités attribuées à un spectacle. Contrairement à des formes théâtrales plus traditionnelles, le texte littéraire, la narration ou la présence d’un acteur ne sont plus nécessairement des facteurs fondamentaux à cette perspective de la performance. Peuvent entrer dans cette catégorie, la danse, le cirque, un spectacle de marionnettes, un certain type de théâtre contemporain, comme le théâtre d’image ; dans toutes ces disciplines de nombreuses pièces sont aujourd’hui dénommées des « performances » – d’où la confusion plus récente avec ce que l’on peut nommer les arts de la performance comme nous le verrons plus loin.

Au regard de la nature des spectacles pro- posés sur la scène contemporaine, de nombreux metteurs en scène et chorégraphes, comme Angélica Liddell, Josef Nadj ou Philippe Quesne, sont souvent identifiés comme des artistes « faisant plus de la performance » que du théâtre ou de la danse. Le caractère reproductible de la performance conduit nécessairement la pièce à exister comme une représentation qui inclut un dispositif scénique (même si la présence d’un per- formeur sur la scène n’est plus vraiment un critère pour se raccorder à ce type de performance), et qui abolit certaines frontières entre les domaines artistiques. Dans Uncanny Valley (2019) du collectif théâtral allemand Rimini Protokoll (Stefan Kaegi et Thomas Melle), un robot et une voix humaine préenregistrée prennent la place d’un acteur. L’opéra Orphée et Eurydice (2014) mis en scène par Roméo Castellucci est essentiellement construit autour de la projection sur grand écran et en direct de la chambre d’Els, une patiente atteinte du syndrome d’enfermement, un état où la personne est consciente bien que totalement paralysée et ne pouvant parler, et à qui le rôle d’Eurydice a été attribué. Tout cela conduit à une plus grande porosité entre les domaines des arts scéniques, visuels et plastiques. Toutes ces pièces sont souvent assimilées à de la performance par le dispositif, la pluridisciplinarité et la reproduc- tibilité qu’elles engagent. Pour Confluence n°1 (2018) créé en collaboration avec Gaëlle Bourges et Stéphane Monteiro, l’artiste plasticienne belge Gwendoline Robin choisit un dispositif scénique élaboré de manière reproductible bien que les interactions avec les matériaux disposés sur le sol et en l’air soient décidées le plus souvent de manière aléatoire. Les perspectives varient selon les pièces proposées par un même artiste. Dans Sous les lunes de Jupiter (2018), Gwendoline Robin fait ainsi vivre les interactions avec les mêmes matériaux que dans Confluence n°1, cette fois-ci dénuées de tout élément scénique. Pour prendre un dernier exemple, Steven Cohen crée tout autant des performances scéniques, comme The Craddle of Humankind (2011) et tant d’autres produites pour les scènes internationales, que des actions performatives dans l’espace public, comme Chandelier (2001) ou Coq/Cock (2013), se rapprochant alors plus de la performance telle qu’expliquée ensuite.

L’Art Performance

L’art performance (performance art ou live art) est souvent contextualisé à travers la présence du corps, ce qui ne le distingue pas vraiment, à travers cette perspective, des arts scéniques. Or, au-delà de la présence même d’un corps, l’art performance est avant tout une action qui, même projetée mentalement et préparée techniquement par l’artiste, ne peut être répétée. Elle est produite pour exister comme une présentation, une expérience ou un dispositif totalement unique, éphémère et le plus souvent non-reproductible. L’art performance se distingue donc de la performance scénique de plusieurs manières.