Tous nos remerciements à Peter Stein qui nous a aimablement autorisés à reproduire ici cet entretien et à Vera Neuroth, pour son aide.

« La chose la plus déterminante est la violence, provenant de l’incertitude, de l’ignorance, de la bêtise, que l’on exerce sur les choses. »

«Ce n’est que dans l’écroulement que nous avons accédé à la grandeur. »

«Il nous faut chercher encore l’unité enfouie dans tout texte artistique. Cette unité est la prémisse. »

«Il est tout à fait indifférent pour le théâtre qu’une guerre soit livrée au sabre ou à la bombe atomique. »

«Le comédien (…) est habilité à produire un contact immédiat avec quelque chose qui a existé il y a2500 ans (…) miracle du théâtre européen(…) il y a là quelque chose de mystique. »

«Nous autres, gens de théâtre, ne sommes pas là pour refléter les atrophies et les infirmités des temps où nous vivons (…) Nous devons chercher ce que l’on peut encore en représenter avec nos corps déformés. Et c’est souvent bien plus qu’on ne pense. »

«On ne peut jamais décrire le théâtre en le détachant des êtres qui le font. »

«Je ne procède jamais à partir de moi-même. »

«J’ai besoin d’un comédien dont le corps et l’incarnation sont pour moi les seuls possibles. »

«J’éprouve le besoin d’appréhender une pièce comme un tout (…) on doit rêver aussi longtemps que possible d’un texte total, sans mutilation (…) Le texte est la conquête fondamentale du théâtre européen. »

«Qu’on veuille souligner la violence par la violence m’a toujours semblé une niaiserie. »

«Discipline et déontologie deviennent des vertus de survie. Mais qui nous les enseignera ? »

«J’espère pouvoir montrer bientôt mes cicatrices avec fierté. »

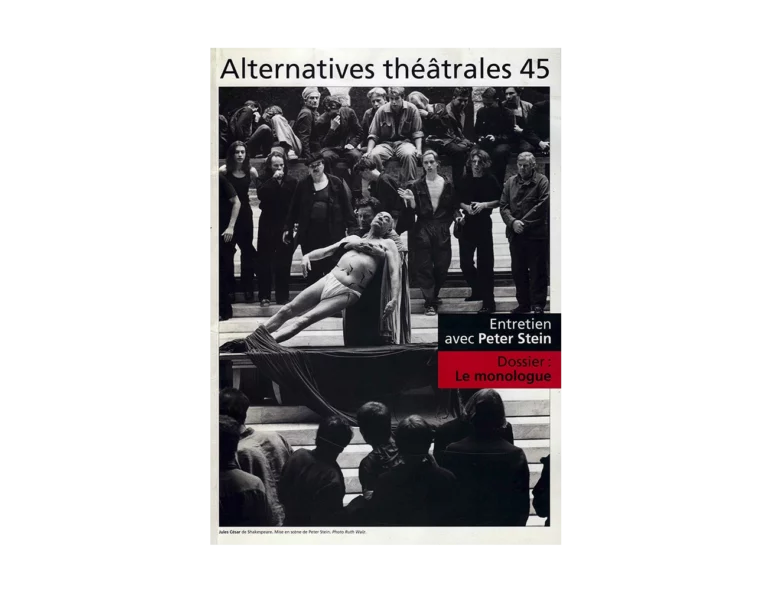

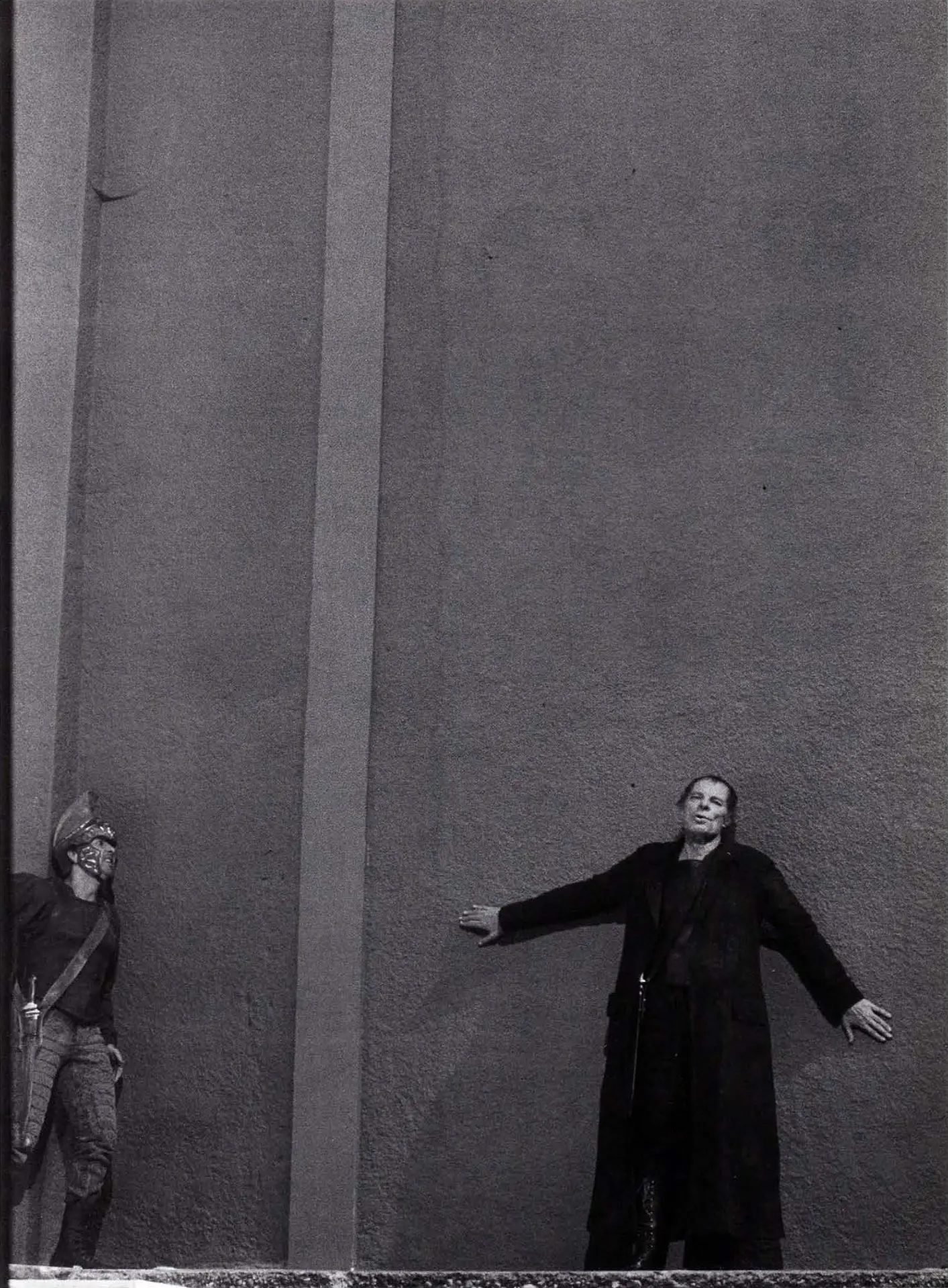

Ces quelques aphorismes viennent de l’entretien que nous publions ici, entretien où Peter Stein s’attaque à son passé et avoue sa quête actuelle. Quête non dissimulée du Grand comme domaine de son théâtre appelé à contester le manque d’envergure de nos émotions présentes. À Salzbourg, de même qu’à Moscou, Stein cherche à restaurer l’ampleur perdue de la scène, sa dimension monumentale que personne n’ose plus approcher. Stein est un solitaire.

Dans ce texte qui mélange la confession et la perspective globale, Stein, tel un lyrique contrarié, laisse paraitre la raison de son acharnement : aider à la survie des formes menacées d’extinction. Défendre le théâtre prend pour lui le sens d’un combat d’écologie culturelle. Il ne se pose ni en guerrier, ni en archange, mais en architecte consterné par l’ampleur du désastre.

Parce qu’il ne se protège pas lui-même, Stein se permet de ne pas protéger les autres. Ici il ose clamer ses aversions et reconnaitre ses passions. Sans la protection de l’anonymat, car chacun est appelé par son nom : Peymann ou Müller, Grüber ou Wilson.

Refusant lesstratégies habituelles de la parole publique, Stein parle comme un autre Coriolan, sans nulle précaution. Il y a de l’éthique là dedans. Au prix des cicatrices à venir.

Georges Banu

Le théâtre est une institution pleine de mystères

Peter von Becker : Lorsque vous avez reçu le prix Gœthe de la ville de Francfort en 1988, le laudateur Ivan Nagel fit presque exclusivement — peut-être à votre propre étonnement, peut-être simplement à cause de la renommée de Gœthe — l’éloge de votre mise en scène de Torquato Tasso à Brême, un travail qui remontait à 1969.

Peter Stein : Sans doute pensait-il que c’était au fond ma seule bonne mise en scène et que le reste était à jeter au panier !

P. v. B.: Vous-même portez à l’évidence un regard plutôt critique sur quelques-unes de vos premières œuvres à Brême et à la Schaubühne am Halleschen Ufer de Berlin : Torquato Tasso, Peer Gynt ou Le Prince de Hombourg. Cette attitude exprime-t-elle une distance particulière à l’égard de ces travaux, une distance plus large que la mesure ordinaire des années qui ont passé et de l’expérience acquise ?

P. S.: C’est un processus tout à fait normal. Je critique tout ce que je fais, en permanence. Cela vaudrait aussi pour les « dernières œuvres ».

P. v. B.: Et qu’est-ce qui vous dérange, de façon pour ainsi dire posthume, dans une mise en scène comme celle de Torquato Tasso : une trop grande part de commentaire, un excès d’interprétation dans l’esprit du temps ?

P. S.: La chose la plus déterminante est la violence, provenant de l’incertitude, de l’ignorance, de la bêtise, que l’on exerce sur les choses. C’est ce qui est le plus grave : quand on ne sait pas encore très bien ce que signifie vraiment un texte, que l’on s’y immisce n’importe comment, avec ses petites obsessions qui, elles aussi justement, ne sont guère plus assurée. Tout ce bavardage que l’on produit autour d’une pièce de théâtre, parce que l’on n’a encore aucune idée, que l’on n’éprouve encore en soi aucune dimension profonde. Aujourd’hui encore, je n’ai rien contre ces jeunes qui, ne sachant plus comment avancer, manifestent soudain leur individualité, font entendre leur disque favori sur la bande-son et vendent cela comme une chose de leur temps. Chez des êtres jeunes, toute cette naïveté a un effet absolument charmant. Chez des gens plus âgés, ce n’est plus pareil. Et ça, je l’ai remarqué relativement tôt. On ‚développe alors un sentiment de honte sur le plan intellectuel.

P. v. B.: Vous aviez pourtant déjà presque trente ans lors de vos débuts légendaires avec Sauvésd’Edward Bond, en 1967, aux Kammerspiele de Münich. De plus, vous n’avez tout de même jamais été, par la suite, un metteur en scène vraiment effronté.

P. S.: Eh bien, je crois pourtant l’avoir été pour le Tasso !

P. V. B.: À l’époque, vous vous êtes exprimé politiquement à Brême, vous avez développé l’idée d’un Tasso « clown existentiel » : l’artiste comme fou emphatique dans une société trop puissante, somptueusement pédante. Quoi que cela puisse signifier, ce n’était pas, pour le moins, une violence superficielle…

P. S.: (Rires) Si, si !

P. v. B.: Cela prenait tout de même en compte une part de la situation tragique de Tasso.

P. S.: Ça oui. J’avais pour cela mon instinct de théâtre, qui veille chez moi à ce que la polémique ne me conduise jamais trop loin du gouvernail. Pourtant, certains aspects tout à fait essentiels de la pièce ne sont pas du tout apparus dans la mise en scène de Brême. Je l’ai beaucoup regretté. J’avais déjà cette sensation au moment-même d’y travailler et j’ai un peu révisé le tir dans la seconde partie du spectacle.

P. v. B.: C’était en gros une surenchère ironique du texte, avec beaucoup de mimiques et de préciosité formelle.

P. S.: Vendu aux enchères en dessous de sa valeur. Non, on nourrit naturellement, quand on est un assez jeune homme, une opposition tout à fait fondamentale à la supposée perfection, à la profondeur et la maîtrise des formes de Gœthe. Nous avions remarqué qu’il’s’agissait de la comédie de salon classique peut-être la plus parfaite, nous avons donc exagéré ce dialogue mondain partiellement écrit en vers. Cette attitude est tout à fait caractéristique des jeunes gens de théâtre : on pense avoir découvert quelque chose et on le rend alors particulièrement explicite, on pavoise, on hisse tous les drapeaux. Cela produit aussitôt un déséquilibre. Ce n’est que dans la dernière demi heure du spectacle que j’ai vraiment tenté de faire résonner le texte de Gœthe dans toutes ses contradictions. Plutôt que d’y appliquer à la colle n’importe quel modèle d’explication.

P. v. B.: Rétrospectivement, que pensez-vous qu’il manquait dans ce travail ?

P. S.: L’essence de la pièce : la confrontation entre Antonio et Tasso. Elle a été totalement écrasée dans notre mise en scène, et cela n’était pas seulement dû au concept. Il y avait aussi des raisons internes au théâtre, une question de distribution. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas vu ce conflit existentiel, ou nous n’avons pas su le représenter. C’est cela que je critique aujourd’hui, sans regretter pour autant le travail. Les répétitions ont été extrêmement intéressantes et c’est là que j’ai rencontré les êtres avec lesquels il m’a été ensuite permis de travailler pendant des années, Jutta Lampe, Edith Clever, Bruno Ganz, Werner Rehm : un groupe qui constitua par la suite le noyau de la fondation de la Schaubühne à Berlin. Grâce à eux, j’ai aussi appris certaines choses sur ce que peut être au fond le théâtre aujourd’hui.

P.v. B.: Vous étiez tous issus d’une tendance refusant une certaine forme de vieux théâtre classique allemand qui se rapportait encore à l’héritage de l’époque nazie et à une restaura tion culturelle de la République Fédérale ; et vous faisiez donc d’un personnage comme Tasso, par arrogance ou par pitié, un poète de cour sottement maniéré et victime du prince. Vous réduisiez aussi par là sa dimension tragique…

P. S. : Voilà le point décisif !

P.v. B.: … et, à la fin des années soixante, vous reculiez en même temps d’effroi devant ce Signer Antonio : un représentant, ni totalement antipathique ni tout à fait déraisonnable, du pouvoir étatique et du principe de réalité.

P. S.: Justement. Gœthe inscrit ici son propre conflit, sa dichotomie. La division de soi dans les deux personnages de Tasso et d’Antonio constitue au fond toute la dramaturgie de la pièce. Je m’en étais éloigné, et c’est cela qui est regrettable, même si vous me répétez dix fois que ça correspondait à une tendance de l’époque et qu’elle exerçait sur moi sa tyrannie : nous autres, gens de théâtre, ne sommes pas là pour refléter les atrophies et les infirmités des temps où nous vivons ! Pas dans un texte qui nous arrive d’une tout autre époque. Il est vrai qu’il faut du temps avant que l’on s’affranchisse des idées en vogue. Mais notre théâtre a le devoir d’examiner quelles sont les différentes formes de vie qui ont existé, les autres formes d’infirmités et, aussi peut-être, quels étaient les modes d’existence où l’on pouvait vivre un peu moins débilité. Nous devons chercher ce que l’on peut encore en représenter avec nos corps déformés. Et c’est souvent bien plus qu’on ne pense !

P. v. B.:A Berlin, en 1972, avec la collaboration dramaturgique de Botho Strauss, vous avez mis en scène Le rêve de Kleist du Prince de Hombourg. Vous affirmiez dans ce titre une auto-projection de l’auteur. Avez-vous rattrapé une part de la réflexion existentielle et biographique que vous aviez négligée trois ans auparavant chez Gœthe ?

P. S.: C’est tout à fait probable, inconsciemment. Parce que naturellement, lorsque nous avons monté Tasso, nous nous étions figurés être totalement gœthéens. On ne peut jamais décrire le théâtre en le détachant des êtres qui le font. Tasso avait été souhaité par Bruno Ganz. Ce n’était pas moi qui avais proposé la pièce. Bruno Ganz est une personnalité très particulière, c’est lui qui a dominé le spectacle. En tant que metteur en scène, je ne procède d’ailleurs jamais à partir de moi-même. J’essaie plutôt de travailler à partir des questionnements que m’apportent les autres, de les amener à ce point où ils deviennent accessibles au plus grand nombre. Dans Torquato Tasso, Bruno Ganz voulait jouer le jeune Gœthe ; mais cela prit une dimension individuelle tellement excessive que les autres aspects dramaturgiques de la pièce n’ont pas été mis en valeur.

P. v. B.: Bruno Ganz donnait de Tasso une interprétation délicieusement névrotique. Est-ce qu’il s’était particulièrement intéressé à la psychopathologie de l’artiste ?

P. S.: Je n’ai jamais réussi à le savoir exactement. C’est souvent par pur instinct que les comédiens savent ce qui conviendrait ici ou serait beau là. Ils n’en donnent aucun commentaire explicite. Et de plus, il me fallait une fois encore régler d’autres problèmes compliqués, dans la pièce, au sein de la troupe — il y avait aussi Edith Clever par exemple, qui n’est pas non plus une personne sans esprit, ou Jutta Lampe. Le travail ne se ramène jamais exclusivement à un seul personnage. Quoi qu’il en soit, cette motivation égocentrique du comédien n’existait pas a priori lorsque nous avons monté Kleist.

P. v. B.: …dans le rôle-titre, Bruno Ganz à nouveau…

P. S.: Oui, mais dans Le Prince de Hombourg, il importait d’abord de faire entendre clairement qu’il ne s’agissait pas d’un drame national prussien. Mais plutôt du contraire. On peut difficilement saisir cela sur la seule base du texte. Comme trop de passages de la pièce indiquent cette « direction prussienne », il fallait inviter les comédiens à trouver une lecture et un style de jeu qui laissât deviner que, dans ce texte, les choses peuvent toujours se retourner en leur contraire. Kleist n’entendait certainement pas glorifier l’obéissance militaire, il inscrit aussi son tragique personnel dans la pièce, dans l’aspect suicidaire de ce prussianisme. Il y a vingt ans, pareille attitude à propos de Kleist n’était pas si habituelle, c’était quelque chose de nouveau au théâtre. Depuis, nous avons eu ces imitateurs à la queue leu leu qui ont terriblement exagéré la chose ; Kleist est devenu une figure-culte, semblable à celle de Hôlderlin. Mais cela ne signifiait pas consciemment pour nous une réaction à notre défaillance chez Gœthe.

P. v. B.: Pour Le Prince de Hombourg, il y a eu l’influence dramaturgique de Botho Strauss. En 1969, Strauss avait fait l’éloge de Torquato Tasso, il écrivit dans Theaterheuteque le spectacle était un chef d’œuvre.

P. S.: Strauss était encore sur l’autre bord en 1969. Mais par la suite, dès qu’il fut au théâtre, il exerça naturellement une influence sur le travail. À Brême, il y avait Yaak Karsunke, je ne sais pas si vous le connaissez, il vit encore, vous savez… (Rires. ) — c’était un radical de gauche authentiquement berlinois, et sur Tasso, il avait joliment traîné ses galoches de dramaturge. Cela plaisait bien aux comédiens, à moi aussi parfois. Je me laisse volontiers influencer. Encore faut-il que ce ne soit pas trop stupide ! Le dramaturge Dieter Sturm est par exemple quelqu’un qui peut à tout moment, au terme d’une discussion qui aura duré dix minutes, renverser toutes mes positions esthétiques fondamentales en leur contraire absolu.