S’IL EST BIEN UNE ARTISTE que le festival des Brigitinnes accompagne depuis ses débuts, c’est Ingrid Rekowski. Son théâtre polymorphe et polyphonique ne pouvait que susciter l’intérêt et rencontrer les affinités d’un festival à l’affût d’écriture scéniques originales : centré sur le corps et la voix, éloigné de la dramaturgie du texte et de la narration, s’aventurant du côté de l’opéra, de la performance ou de la vidéo, il cherche à révéler une « autre scène » à l’ œuvre derrière les apparences humaines, entre les lignes d’une partition, sous la surface d’une image, au cœur des mythes et des récits. À partir de ces référents gui constituent autant une source imaginaire qu’un défi artistique — parce qu’ils relèvent a priori de l’irreprésentable, ou parce qu’il s’agit de chefs-d’œuvre a priori intouchables -, ses spectacles jouent de la transposition, du décalage, de la métamorphose pour créer, sur base d’improvisations, un théâtre tragicomique à la fois visuel et musical, élaboré dans son esthétique et ses significations mais économe dans ses moyens scéniques, et d’une attention passionnée autant qu’exigeante à l’égard de l’acteur, puisque tout repose essentiellement sur les interprètes, chœur de solistes travaillés au corps par des pulsions dépouillées de toute convention psychologique.

Sa formation pluriartistique (dont des études de mise en scène à l’INSAS) et ses recherches sur le travail de Meyerhold avaient mené la jeune artiste franco-allemande à une première création en 1994, au Théâtre de la Balsamine : IN THE WOODS ONE EVENING mêlait théâtre et musique de manière inédite avec un trio déjanté d’acteurs de choc, en l’occurrence Alexandre von Sivers, Annette Sachs et Dominique Grosjean.

La Compagnie Lucilia Caesar est fondée la même année, cellule-laboratoire constituée d’un noyau d’interprètes et de collaborateurs fidèles avec lesquels la jeune créatrice développera ses recherches futures.

C’est avec A‑RONNE II, créé en 1996 aux Brigittines, que s’imposent son univers et son style singuliers : cherchant à mettre en représentation A‑RONNE, partition radiophonique à cinq voix du compositeur Luciano Berio, Ingrid compose un étrange tableau vivant de cinq personnages, sanglés dans des costumes inspirés de la renaissance italienne (en écho à la référence madrigalesque de la musique); ce tableau d’époque se décompose au rythme des cris, gloussements, soupirs, fragments parlés et chantés de la partition vocale, suscitant la fascination, le rire et l’émoi … Le « théâtre pour les oreilles » de Berio est devenu « musique pour les yeux ». Ovni à la fois raffiné et grotesque, A‑RONNE II surprend, secoue, éblouit le public autant que la critique, qui décernera à la metteuse en scène le Prix du théâtre.

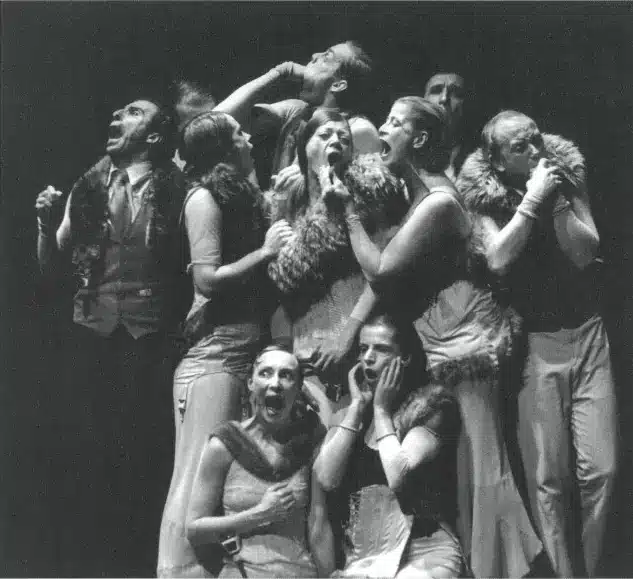

L’opéra, genre pluridisciplinaire par excellence, la sollicite ensuite pour diverses commandes tandis qu’elle poursuit ses propres projets au sein de Lucilia Caesar. En 2001, les Brigittines sont à nouveau partenaire pour une création de théâtre musical audacieuse, aux apparences iconoclastes : rien moins que la MESSE EN SI MINEUR de Bach, librement interprétée par dix acteurs. Dans IN H‑Mou, le chef-d’œuvre de Bach s’incarne dans des voix a capella et inexpertes qui se répartissent des bribes de la partition, tentent d’atteindre au sacré par le sublime de la musique mais butent sur les limites de la matière et des corps.

Contraints de demeurer alignés côte à côte durant tout le temps de la représentation, corsetés dans la couleur chair de leurs habits mondains bordés de fourrure, les acteurs persistent néanmoins à chanter : on murmure, on s’égosille, on trafique les notes, on délire, on drague, on s’endort, on se dispute, on touche à la grâce parfois, on souffre de ne pas y arriver, on sait qu’on n’y arrivera pas … Dérisoire par son imperfection, cette recomposition musicale n’en conserve pas moins une savante logique, et devient mémorable par la polyphonie esthétique qu’elle engendre autant que par l’humanité qu’elle montre, maladroite, fragile, drôle, cruelle, touchante. Et l’essence de la MESSE EN SI en ressort étrangement sublimée.

Entre les tournées internationales de A‑RONNE II et IN H‑MOLL, Ingrid entame ensuite le vaste projet « Métamorphoses », inspiré de multiples figures de la peinture qu’elle propose aux acteurs de se réapproprier dans une fidélité plastique à l’original, pour ensuite les faire vivre et les transformer. MÉTAMORPHOSES NOCTURNES, créées au Beursschouwburg en 2002, présentent, en live ou en vidéo, une galerie de portraits célèbres qui s’animent dans leur cadre.

LES MÉTAMORPHOSES D’AVILA, créées à nouveau aux Brigittines en 2003, exploitent magnifiquement les murs et les niches de la chapelle baroque pour y présenter neuf figures de saints, avec leurs emblèmes et attributs, que le public découvre comme au musée ou à l’église, dans une proximité à la fois vivante et distante.

En 2004, le film RUBENS-METAMORPHOSE s’attache, lui, aux figures mais aussi à la structure et à la dynamique des peintures de Rubens, que les acteurs mettent en mouvement dans un long plan séquence, splendide et subtilement ironique.

MARGUERITE, L’ÂNE ET LE DIABLE, créé en 2005 au Beursschouwburg, poursuit cette exploration picturale en proposant une traversée de l’histoire de la peinture à travers cinq tableaux vivants — médiéval, classique, baroque, romantique et expressionniste — inscrits dans un même grand cadre doré. Seuls le jeu physique et sonore des performeurs vêtus de noir, les lumières et quelques accessoires assurent la transformation des tableaux. Ingrid radicalise ici ses principes scéniques pour atteindre à l’épure de la métamorphose. Suit alors, en 2006, LE TANGO DES CENTAURES au Théâtre National, qui retourne à la source textuelle de toute métamorphose le chef-d’œuvre antique d’Ovide -, et à ses prolongements dans l’opéra baroque, pour confronter l’humain à ses hybridités animales ou divines, aux passions furieuses ou amoureuses qui découlent de son trouble existentiel. Ce TANGO renvoie ainsi au monde contemporain un reflet déformé et loufoque de ses excès, de ses égarements.