Le Théâtre La Balsamine a offert récemment (du 13 au 29 octobre) à Isabelle Dumont un espace pour un « focus curiosus ». Elle a pu y déployer deux « cabinets de curiosités » récents consacrés au règne animal (Animalia) et végétal (Hortus minor). Et un nouveau, dédié aux minéraux (Mineralia). Une aventure commencée, en 2006, au hasard d’une commande du KFDA (Kunstenfestivaldesarts), par un « petit salon baroque ». Et qui s’est poursuivie par une demande du musée de zoologie de l’Université Libre de Bruxelles, puis par la volonté d’Isabelle d’aller jusqu’au bout de sa logique d’exploration de l’univers (outre la diffusion occasionnelle, par un théâtre ou un festival, Isabelle diffuse ses « cabinets » dans des appartements privés, pour publics de 20 à 30 personnes).

Au départ, comme elle nous l’explique, Isabelle est universitaire, romaniste, mais aussi danseuse, actrice, cantatrice et performeuse. En plus passionnée, « amatrice » de sciences. Une sorte de tempérament « Renaissance » et baroque à la fois, en ce XXIe siècle qui cultive joyeusement le « postmodernisme », l’abandon des cadres fixes, en sciences comme en arts. Pour exercer la collaboration des sciences et la transversalité des arts. Isabelle, actrice / conférencière parvient à mêler tous ses savoirs, avec humour, et toutes ses pratiques artistiques sans ostentation. En créant un « genre » unique, qui se nourrit d’une tradition pour nous plonger dans un « gai savoir » savoureux.

C.J. : Il y a 10 ans le Kunstenfestivaldesarts t’a proposé d’organiser un « petit salon baroque ». Un point de départ.

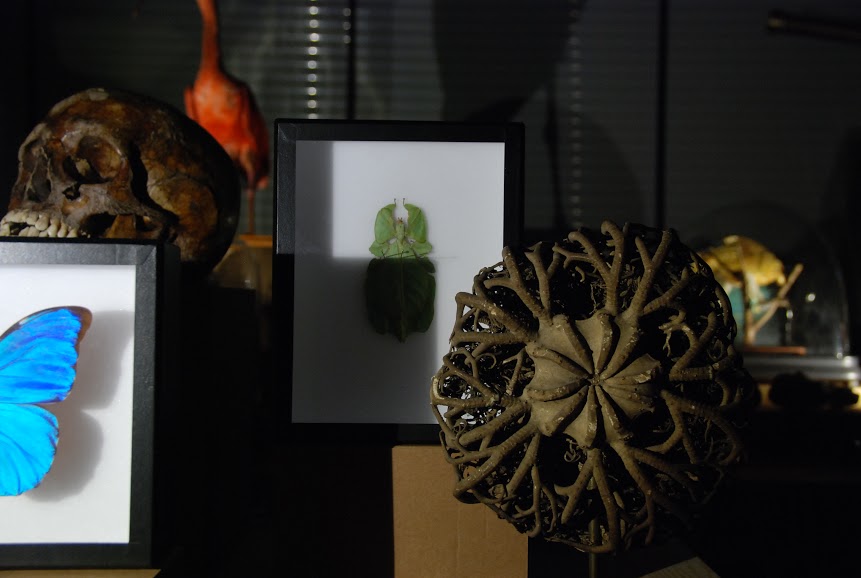

I.D. : Lorsque j’ai été invitée par Frie Leysen, directrice à l’époque du KFDA, j’ai souhaité recréer un « dispositif de curiosités » en empruntant des animaux empaillés, des tours d’ivoire, des pièces de collectionneurs qui donnaient un ancrage visuel et sensoriel à cette époque baroque. J’y assumais le récit singulier et subjectif du propriétaire de ces objets ainsi qu’une certaine théâtralité puisque ces « chambres des merveilles » sont aussi appelés « théâtres du monde », offrant des éléments exceptionnels de la nature et de l’homme… Ce dispositif a suscité l’engouement du public, ce qui m’a amenée à me documenter davantage sur l’origine et la destinée de ces « chambres des merveilles ».

C.J. : Comment passer d’un « salon baroque » à des « cabinets » de curiosités explorant le règne animal, végétal puis minéral ?

I.D. : Sciences et arts sont combinés dans les cabinets de curiosité. C’est l’époque de Galilée et de l’opéra baroque, la connaissance du monde change et les arts en parlent. A la suite d’une demande du musée de zoologie de l’U.L.B., j’ai emprunté des animaux empaillés pour un cabinet zoologique, lors d’une Nuit des Musées 2012. Je suis curieuse et « amatrice » émerveillée par un savoir scientifique accessible à tous. J’y parlais d’art, d’histoire, de philosophie et de sociologie. Cette approche pluridisciplinaire correspond de près à l’esprit des « curiosités ».

C.J. : Tu revendiques le fait d’être non-spécialiste. Mais comment mêler sérieux scientifique et nécessité de séduire un public non averti ?

I.D. : Je commence souvent par la documentation scientifique. Romaniste de base, j’ai de la rigueur, je digère l’information scientifique et puis je laisse agir la femme de théâtre dans son côté plus intuitif et subjectif afin d’arriver au « bon dosage ». La dimension sensorielle et musicale est importante, comme l’art du rythme et de la transition. Basculer du scientifique à la musique demande des « raccords » bien pensés. C’est un réel travail scénique et dramaturgique. Je travaille souvent à partir d’improvisations puis je « couds » des éléments différents pour mettre en appétit le public visé.

C.J. : Traiter du monde animal ou minéral semble plus abordable que les minéraux, ton dernier « cabinet », plus abstrait ?

I.D. : De fait avec les minéraux, on est dans la chimie, la géométrie, la minéralogie, etc. J’ai dû beaucoup décanter la matière pour la rendre digeste mais c’est peut-être le règne auquel je suis la plus sensible et qui me fascine esthétiquement. Le livre de Roger Cailois , L’Écriture des pierres, qui décrit les pierres et rêve autour d’elles m’a aidée à trouver les mots pour parler de mon ressenti personnel. Mais j’ai mobilisé tous les champs, littéraires, artistiques et scientifiques.

C.J. : Ce sujet te permet de remonter aux origines de la Terre, mêlant science, art et métaphysique ?

I.D. : Le tableau de Mendeleïev est incroyable à ce niveau. Il constitue absolument toute matière : celle des végétaux, des hommes, des animaux en combinant à peine plus de 100 éléments. La temporalité y est référée en millions d’années pour les pierres. Cela m’a fascinée et menée à une contemplation que j’essaie de partager dans un cadre intimiste (pas plus de 25 spectateurs). L’idée est d’ouvrir un « espace de ralentissement » qui soit propice à accéder à la temporalité allongée des pierres. Je commence par y parler de la formation de la Terre. J’interroge notre brièveté de passage dans l’Histoire.

C.J. : C’est à la fois ludique, musical et… sensuel ?

I.D. : D’habitude mes « cabinets de curiosités » sont plus visuels et auditifs que sensoriels. Ici, le rapport tactile joue un rôle important dans la rencontre. On a tous envie de toucher les pierres. Et de montrer qu’elles permettent aussi de faire de la musique, une de mes autres passions.

C.J. : Les pierres nous frappent naturellement par leurs formes artistiques.

I.D. : Mille chances composées peuvent produire des œuvres d’art naturelles. Elles sont d’ailleurs cadrées par le spécialiste qui les trouve. Quelqu’un m’a fait remarquer qu’une pierre ne peut pas toujours révéler sa beauté tout de suite. Elle doit passer par les mains de l’homme qui l’ouvre et puis la polit afin qu’elle nous révèle sa beauté. Je ne suis pas d’accord avec ceux qui parlent d’inertie dans ce domaine. Les processus de transformation sont nombreux. A l’inverse, le galet me plait pour sa beauté, la plus brute qui soit.

C.J. : La science tend à ranger par catégories et toi tu parles de transversalité. Est-ce un symptôme de l’air du temps ?

I.D. : Le « postmodernisme », dans lequel nous vivons, réaction au « modernisme », se caractérise par ce côté éclectique, volontairement hybride. Et cela vaut pour les sciences comme pour les arts. Dans l’écosystème terrestre, les sciences sont amenées à collaborer pour résoudre certains problèmes (comme celui du réchauffement climatique) et on se rend compte des limites de nos spécialisations respectives. Chacun se sent impuissant face aux experts. Mon cabinet minéral est un moyen de faire réfléchir les hommes sur leur rôle de citoyen pouvant penser la nature : ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas experts qu’ils sont impuissants face à la Terre. Ce sont des débats de société qui prennent forme à travers des conférences-spectacles et expositions diverses dans les musées. On recrée du dialogue entre les collections et les expositions. On sort de l’idée moderniste de classifications rigides.

C.J. : Ce genre de spectacle pourrait-il s’adresser à des adolescents qu’on a tendance à enfermer dans une spécialisation ?

I.D. : Malheureusement, le dispositif n’est pas à la portée des écoles, financièrement. Mais Il y a deux ans, j’ai organisé un atelier avec des étudiants normaliens qui a débouché sur un cabinet zoologique, un outil pédagogique présenté à des classes de primaire. J’ai également récemment effectué un atelier débarrassé de toute référence culturelle ou scientifique pour en faire un espace d’expression personnelle. Il s’adressait à de jeunes immigrés, âgés de 14 à 20 ans, qui apprennent le français avec des histoires complexes et très diverses. Chacun a amené une « curiosité », un objet. Beaucoup ont présenté un bijou qu’ils portaient sur eux. Ce dispositif, tout à fait nouveau et vivant, a eu un résultat émouvant et parlant.

Animalia sera présenté le 23 novembre au Point Culture de l'ULB. Réservation indispensable. Mineralia sera présenté le 25 novembre à l'ISELP (Bruxelles) et le 27 novembre à domicile.