Directrice de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence depuis 2009, Émilie Delorme joue un rôle essentiel dans le cadre de la création lyrique contemporaine. Créé en 1998 par Stéphane Lissner, les activités de l’Académie, workshops (ateliers) et concerts, se déroulent en parallèle aux productions lyriques du Festival.

Chaque année, plus de 250 artistes – chanteur(euse)s, instrumentistes, compositeur(trice)s, metteur(euse)s en scène, scénographes et vidéastes, librettistes et dramaturges – venant d’une quarantaine de pays, se retrouvent à Aix dans le cadre de workshops de chant, de musique de chambre et d’opéra. De nombreuses œuvres contemporaines, commandées à des jeunes compositeurs, sont créées pendant le Festival. Plateforme d’apprentissage, l’Académie donne également l’opportunité aux jeunes professionnels d’échanger en vue de nouveaux projets.

De la musique et des mathématiques

La question du féminisme est entrée très tôt dans mon existence. J’ai eu un long parcours avant d’être nommée directrice à l’Académie du festival d’Aix-en-Provence. Si la musique a joué un rôle très important dans ma vie (j’ai une formation de violoniste/altiste au Conservatoire Régional de Lyon puis de Nancy), je suis cependant diplômée de l’École des Mines et j’ai ensuite travaillé dans le secteur de la finance à Paris. Pendant mes études supérieures, j’ai été très vite concernée par la question de la parité puisqu’il y avait très peu de femmes dans cette école, tout comme dans le monde de la finance.

À l’École des Mines, je n’avais pas encore une pensée claire sur la question féministe, mais à chaque fois qu’on me disait que telle chose n’était pas possible en raison de mon genre, je prouvais le contraire. Autrement dit, je n’étais pas dans le militantisme mais dans le combat. Dans le monde de la finance, j’étais en revanche confrontée à des attitudes très sexistes, et la parité est devenue une préoccupation importante quand j’ai fait mes débuts dans le milieu culturel.

C’est pour cela que j’ai fait un virage professionnel et que j’ai repris des études. J’ai obtenu un 3e cycle en management culturel. Après, j’ai travaillé pendant un an avec un agent d’artistes et je suis entrée au festival d’Aix-en-Provence, alors sous la direction de Stéphane Lissner, en tant que chargée de production. J’ai rencontré Bernard Foccroulle dans le cadre de coproductions entre La Monnaie / De Munt (Bruxelles) et le festival d’Aix et je suis partie travailler à La Monnaie où je suis restée cinq ans. Quand Bernard Foccroulle a succédé à Stéphane Lissner à la direction du Festival d’Aix en 2009, j’y suis revenue en tant que directrice de l’Académie.

Un programme pour tous les publics

Une fois nommée, j’ai voulu que la création soit au cœur de l’Académie. J’ai instauré un dispositif d’accompagnement de compositeurs et la mise en place de workshops, de résidences et de commandes. Nous avons aussi créé le réseau ENOA (European Network of Opera Academies), un réseau européen reliant les artistes à toutes les académies mises en place par les institutions lyriques partenaires du festival. La dernière grande étape a été la reprise de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée.

Quand on souhaite partager la musique avec le plus grand nombre, la première question qui se pose est celle du public et de sa diversité. Or, le public qui fréquente les institutions culturelles ne reflète en rien la population à laquelle s’adressent les institutions, justement. Pourquoi ? Parce que l’offre artistique ne reflète pas la diversité de la population, à savoir un melting-pot de genres et de cultures, un mélange de générations et le handicap.

En effet, une grande partie des œuvres sont créées par des hommes blancs d’une cinquantaine d’années. Et cela pose problème, bien sûr. Si l’on regarde de près les dirigeants des institutions, on remarque qu’ils sont aussi, pour la majorité, des hommes blancs d’une cinquantaine d’années. Ce n’est pas une nouveauté ce que j’avance là, c’est un modèle très répandu. Alors, dès que j’ai pu avoir une influence sur la programmation, j’ai tenté de tenir compte de ces diversités.

L’imaginaire au féminin

Dans cet engagement, j’ai été forcément confronté à la place limitée des femmes dans la création. Pour lutter contre cela, il faut agir à tous les niveaux, notamment au niveau de l’imaginaire infantile, pour que les petites filles puissent s’imaginer devenir cheffe d’orchestre, par exemple, et qu’elles évitent de croire qu’être femme empêche d’accéder à certains métiers.

Il faut aussi avoir un impact sur l’imaginaire collectif, être vigilant dans ce qu’on donne à voir et à entendre : les femmes représentées sur nos affiches et dans nos brochures ne sont pas seulement des divas d’opéras, elles sont aussi instrumentistes, metteuses en scènes et cheffes d’orchestres. La vigilance est également présente au niveau du discours : dans les prises de paroles auprès du public, le choix des intervenants, des interviews. Nous veillons à la représentation de tous.

Je suis, par ailleurs, très attachée à la féminisation des termes. Avant Richelieu, le terme d’« autrice » était courant. Mais l’Académie française, sous l’impulsion du cardinal, a tout fait pour supprimer le genre des termes professionnels. Aujourd’hui encore, la France est l’un des pays les plus conservateurs dans ce domaine. Personnellement, je tiens aux termes d’autrice, metteuse en scène ou cheffe d’orchestre. Et avec le service de la Communication du festival, on s’est mis d’accord sur l’utilisation de ces métiers au féminin.

Si la rareté des femmes à la direction musicale est encore d’actualité en France, c’est beaucoup moins le cas en Asie par exemple. De même, en Grande-Bretagne, dans le domaine de la composition musicale, il y a un grand nombre de compositrices, ce qui n’est pas le cas en France. Mais pour les autrices britanniques, c’est encore problématique. La question de la diversité dépend vraiment des métiers et des fonctions.

Dans l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, il y a souvent des femmes aux percussions. C’est intéressant de voir la divergence des imaginaires : dans le monde arabe, les femmes peuvent accéder facilement à certaines positions car les représentations ne sont pas les mêmes qu’en Occident.

Ne pas imposer les femmes mais les promouvoir

Pour qu’une femme assure la direction de l’Orchestre National de France un jour, il faut qu’elle soit passée d’abord par la direction musicale d’autres orchestres, et qu’elle dispose d’un orchestre permanent. À l’heure actuelle, il y a des cheffes d’orchestres en France, mais aucune n’a été directrice musicale d’un orchestre permanent, à l’exception de la finlandaise Suzanne Mälkki, à la tête de l’Intercontemporain.

Vu la gravité de la situation, c’est aux pouvoirs publics d’engager une politique de soutien actif au potentiel féminin. S’ils veulent encourager les femmes, il faudra qu’ils le fassent à tous les niveaux, et qu’ils commencent par inviter des cheffes d’orchestres étrangères à venir diriger en France : ce serait un formidable stimulant pour l’imaginaire collectif. Je suis défavorable à la politique des quotas et la discrimination positive ne me semble pas justifiée sur le plan artistique. Néanmoins, à défaut d’imposer les femmes à la tête des institutions, les pouvoirs publics pourraient promouvoir les femmes.

L’une des mesures pourrait être la création d’un annuaire de femmes artistes reconnues sur le plan professionnel, comme une sorte de catalogue, pour que les programmateurs puissent se rendre compte de leur travail – que ce soit dans le domaine de la direction musicale, de la mise en scène, de l’écriture dramatique ou de la composition. Cela faciliterait les relations et évacuerait la fameuse rengaine : « On n’engage pas de femmes parce qu’on n’en trouve pas de compétentes ».

Bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples. La question des candidatures, par exemple : pour occuper un poste de pouvoir, il y a un processus de sélection et de nomination qui est souvent défavorable aux femmes dans le fond et la forme. Le jury est majoritairement blanc, masculin, et le processus de sélection se fait selon des règles et des critères établis par les hommes. Il n’y a pas assez de femmes dans les jurys pour une sélection plus équitable et ces conditions découragent les femmes d’avance.

Women opera makers workshop

Il y a quatre professions pour lesquelles l’Académie intervient activement : les cheffes d’orchestres, les autrices, les compositrices et les metteuses en scènes, que ce soit en Europe ou dans le monde méditerranéen. Si je suis défavorable à une politique des quotas au niveau de l’insertion professionnelle, j’y suis favorable au niveau de l’apprentissage. Dans le cadre d’une formation, je trouve qu’il est important de donner de la place aux femmes, que ce soit à l’Académie du Festival ou dans les conservatoires de musique.

Si les candidatures féminines pour un workshop d’Opéra en Création ne sont pas assez nombreuses, on va les chercher dans le réseau ENOA. On diffuse aussi des informations dans les conservatoires et la SACD, partenaire sur ce projet, nous recommande souvent des autrices. Je vais voir le travail de ces artistes, dans la mesure du possible, car le critère de sélection reste d’ordre artistique : c’est même la clé du succès de ces démarches !

Je remarque aussi qu’il n’y a pas assez de solidarité des femmes entre elles. Les femmes qui ont accédé à des postes de pouvoir ont dû beaucoup se battre et, du coup, elles n’éprouvent souvent pas la nécessité ni le désir d’aider les nouvelles. Mais il y a aussi de belles initiatives : la metteuse en scène Katie Mitchell, régulièrement invitée au Festival, intervient chaque année dans le workshop Opéra en Création. Elle consacre toujours un moment au statut de la femme dans le processus de création. Cette année, elle a décidé d’aider activement les jeunes femmes créatrices. Vu la situation, elle considère même qu’il en est de sa responsabilité.

L’un des constats lors de nos échanges était de comprendre objectivement les raisons pour lesquelles les femmes accèdent difficilement aux créations : est-ce dû à un manque de détermination ? Un manque de qualité artistique ? Un manque de réseau ? Un facteur purement discriminant ? L’atelier composé de femmes – Women Opera Makers – est né suite à cela : des créatrices décortiquent ensemble leur situation professionnelle et les obstacles auxquels elles ont dû faire face lors du processus de création. Ensuite, elles déterminent où il faut agir, aussi bien à titre individuel que collectif.

Il y a un certain nombre de comportements à dénoncer mais il y en a aussi sur lesquels on peut travailler. Quand on est une metteuse en scène dans le cadre d’une grande production, comme c’est le cas pour Katie Mitchell et le Festival, on se retrouve à la tête d’un navire. Cette position exige une qualité de leadership indéniable. On ne peut pas être une femme dans la création sans assumer des moments d’autorité. Bien sûr, il faudrait l’imposer non pas de façon virile mais avec sa féminité et il y a là tout un chemin qui, par manque de modèle féminin, n’est pas évident à trouver.

Après ce huis clos entre femmes, il y aura une deuxième session de ce workshop, avec des hommes cette fois, et un temps d’échange avec d’autres professionnels. Les modalités sont encore à définir, c’est très nouveau tout ça : on ne sait pas ce qui va se passer, mais on le fait. Pour le moment, chaque pas compte et le moins qu’on puisse dire, c’est que le statu quo n’est pas une option.

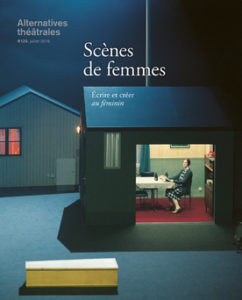

Ce texte prolonge le numéro 129 d’Alternatives théâtrales “Scènes de femmes — Écrire et créer au féminin”, disponible à partir du 11 juillet 2016.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)