Du 2 au 4 juin 2016, le Théâtre Varia s’est métamorphosé en lieu radiophonique et sonore pour le premier festival Variasons, intrigant événement qui mettait les oreilles à l’honneur dans un lieu où d’ordinaire « on regarde » (théâtre) des « choses à voir » (spectacles). Au menu, des séances d’écoute de documentaires et de fictions, des expériences d’immersion sonore et des projets scéniques où l’émission radio constituait un cadre – fictionnel ou réel, avec retransmission en direct sur les ondes – générateur de théâtre…

Cette programmation variée nous a valu d’insolites découvertes, comme celle de Radio Femmes Fatales, un projet en épisodes mené par Lenka Luptaková et Maya Boquet, l’une plutôt actrice, l’autre plutôt metteuse en scène, et toutes deux passionnées par le médium radiophonique.

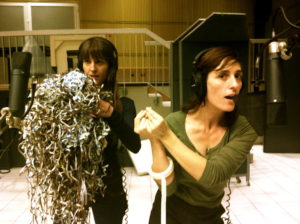

MB et Leni

Leur tandem a démarré en 2010 à Paris avec Lenka Nehanebná, une fiction documentaire dans laquelle une présentatrice radio (Maya) invitait une spécialiste (Lenka) à parler de Lenka Nehanebná, actrice tchèque fictive, inspirée par des figures féminines de l’avant-garde théâtrale des années 30 – soit « une femme fatale pas comme les autres ».

L’objectif était à la fois de mettre à l’épreuve cette fatale féminité et d’explorer les spécificités de la radio sur scène pour modifier ou déplacer les codes de l’écriture et de la représentation théâtrale. La radio, comme le cinéma, est plutôt basé sur la post-production (montage et mixage après l’enregistrement) mais les deux artistes souhaitaient travailler la radio en pré-production, comme au théâtre (répétitions préalables à la représentation). Elles ont donc répété pour établir des partitions qui leur permettent de faire du montage et du mixage en direct et de créer un véritable objet sonore sur le plateau. Un langage formel étonnant est né de cette recherche, ainsi qu’un propos féministe affirmé, non sans malice.

Les trois épisodes présentés dans Variasons développent chacun différement ce langage et ce propos. Dans le premier épisode, NIK, MB (alias Maya) et Leni (alias Lenka) partent sur les traces de femmes radio-opératrices de la Seconde Guerre mondiale, pré-féministes clandestines oubliées par l’histoire après les services rendus à la patrie. Dans le deuxième épisode, Vulve vorace, elles empruntent aux féministes le démontage des stéréotypes du « 2e sexe », ancrés dans l’imaginaire collectif. Dans Un petit coup de massue, troisième épisode, elles s’intéressent au masculinisme et revisitent le concept de virilité.

En tant qu’association de deux femmes créatrices, il était clair pour Lenka et Maya qu’elles ne pouvaient pas contourner la question féminine, la place que la femme se donne ou pas dans la société, la façon dont chacune considère son héritage « genré » et y répond. Si la dramaturgie et l’écriture verbale, sonore et musicale de leur cycle d’épisodes – intitulé No Woman No Crime – sont menées en commun (jusqu’à prendre parfois en charge les textes l’une de l’autre), elles assument deux formes de vitalité et deux approches du jeu différentes sur scène, même s’il s’agit d’interpréter leur propre rôle et pas des rôles de composition.

Maya est plus dans le langage en tant que vecteur d’information et véhicule de la pensée ; son approche du texte est épurée et quasi théorique, traversée d’un humour pince-sans-rire. Lenka est plutôt dans des actions physiques et des situations de jeu qui métamorphosent sa plastique « fatale » en états de corps polymorphes, et se sert davantage de beats et autres supports sonores pour porter la parole. L’économie de l’une et les débordements de l’autre ne les empêchent pas de dériver ensemble dans des confidences, des rêveries ou des paysages sonores qu’elles créent en temps réel, avant de se rappeler que l’heure tourne et que l’émission est bientôt terminée.

No Woman No Crime

Chaque épisode se déroule sur un plateau de théâtre envahi par l’outillage radio et est retransmis en direct sur une radio locale ou sur un site web. C’est important pour le principe de « double objet » que développent les deux créatrices : ce qui se voit ne correspond pas forcément à ce qui s’entend, et elles s’amusent à multiplier ces décalages. Le public voit comment est produit tel bruitage, comment un enregistrement est utilisé pour simuler la présence d’un invité dans le studio, comment l’animatrice à l’antenne ment sur ce qu’elle dit qu’elle fait… Les spectateurs sont ainsi complices de subterfuges et de distorsions que les auditeurs ne perçoivent pas. C’est pour cela qu’elles jouent toujours dans des lieux qui ne sont pas la radio, et que la retransmission en direct du spectacle est essentielle dans leur démarche. Se savoir écoutées autant que regardées donne aussi une concentration et une dynamique particulière à leur représentation. Le public peut également apprécier le double objet en assistant à la représentation puis en la réécoutant sur les ondes (où elle reste disponible pendant quelques jours).

La radio et la scène ont bien sûr une histoire commune, que ce soit les émissions en direct avec public présent dans le studio, les dramatiques (pièces de théâtre créées pour la radio, jouées par des acteurs avec musiciens et bruitistes) ou des situations fictives d’émission radio sur le plateau (comme dans le dernier spectacle Rumeur et Petits jours du Raoul Collectif, par exemple). Mais ce que Lenka et Maya font est très singulier parce qu’elles utilisent et mettent en scène tous les types d’écriture radiophonique : l’interview, le débat, le témoignage, la chronique, le reportage, l’archive, la fiction, la musique et les ambiances sonores, avec détournement des matières d’archive, glissement d’un code à l’autre, vers le non-sens ou l’accumulation… façon de démonter formellement les clichés qui constituent le sujet de leurs épisodes.

La parole est envisagée comme support de discours et d’expression mais aussi comme partition musicale. Lenka se verrait bien DJ de la fiction : que la fiction puisse faire danser les gens, par le groove des mots, des musiques et des sons live de l’histoire racontée…

Sur le plateau existe malgré tout une dimension visuelle, mais elle n’est pas déterminée par la volonté de « faire image », plutôt par la volonté de « faire son ». Ce qu’on voit et qui fait théâtre, ce sont les procédés pour produire du son (bruit, bruitage, musique, parole…) Les corps, les objets et les matières sont au service du principe radiophonique et leur usage se réinvente avec un sens poétique et/ou absurde. Micros, platines, lecteurs cd, tourne-disques portatif, capteurs, tables de mixage et câbles se déclinent dans un dispositif variable – la console se retrouve même par terre à l’avant-scène dans l’épisode 2, et les curseurs sont manipulés avec une canne à pêche… Les corps se fraient un passage au milieu du matériel, se contorsionnent pour atteindre les micros, servent de source aux bruitages (cfr une séquence de hoolahoop très performante sur le ventre « amplifié » de Lenka !) Maya et elle jonglent donc entre plusieurs types de supports sonores (vinyles, sons numériques, sons et bruitages en direct) et mixent tout in situ. Elles arrivent ainsi à reproduire en direct des effets de travail de montage.

Le résultat est un objet non identifié à la fois virtuose et foutraque, improbable croisement entre France Culture et Cabaret burlesque, qui secoue joyeusement et intelligemment les codes du théâtre, de la radio et du féminin, avec aux manettes deux femmes fatales pas banales. Le prochain épisode devrait parler de post-féminisme et de cyborg-égalité… Ça promet.

Le Festival VariaSons : http://varia.be/variasons-3/ L'actualité d'Isabelle Dumont : http://isabelledumont.blogspot.be/