A lire : Monique Borie, Le fantôme ou le théâtre qui doute, Actes Sud, 1999.

Deux expositions renvoient à une pensée du théâtre et à l’écartèlement qui le définit entre « ce qui dure » et « ce qui s’évanouit » : Ruines de Josef Koudelka à la Bibliothèque Nationale de France et Léon Spilliaert Lumière et solitude au Musée d’Orsay. Il n’y a pas de tension plus ardue qu’entre ces deux propositions antinomiques. Contradiction irrésolue et vivante du théâtre écartelé entre les pôles opposés.

Koudelka, je l’ai rencontré et connu grâce à une inoubliable photo des Trois sœurs mythiques du grand Otomar Krejca montées en 68 à Prague, après l’invasion russe. Témoignage de la violence inouïe des relations entre les exilées tchekhoviennes, violence que la pellicule avait enregistrée en procurant un effet de proximité. L’image m’a bouleversé avant même de voir, des années plus tard, ce spectacle qui révélait avec une intensité inconnue les déchirements de ces femmes chassées de Moscou, leur « paradis » perdu à relation amicale avec la plus discrète et digne figure de la dissidence, Donia Cornea. Dans son atelier d’Ivry où il m’a convié, les vitres conservent la poussière depuis des années tandis que les tirages jonchent en désordre partout. Par contraste, dans ses Ruines de la BNF l’ordre règne et de la nuit savamment éclairée se détachent les fragments disparates saisies par Koudelka lors de ses voyages, plusieurs années durant, autour de Mare Nostrum.

Koudelka rejette l’évocation sentimentale des ruines ! Elles apparaissent dans la dureté de la matière brisée, et pourtant résistante, elles fournissent les repères des temples et des théâtres aujourd’hui fracturés, blessés, et pourtant chargés encore d’une forte puissance mnémonique. Mémoire qui ne baigne pas dans la nostalgie du passé et dont témoignent les pierres seules dépourvues de tout autre partenaire, naturel ou humain. Entassées, elles dressent ensemble un pays de pierre ! Pays d’où émane une indomptable force de résistance nullement imprégnée par l’élégie des disparitions.

Voilà des ruines… sans complices et, la plupart du temps, dans l’absence même de la nature. Koudelka opte pour cette confrontation avec la matière qui, par ses blessures flagrantes, appelle l’imaginaire afin de reconstruire mentalement les architectures ravagées par le temps. Pour nous, seuls, à l’abri de tout, la ruine est un défi ! Cet empire de pierre disloqué affiche avec force la survivance des temples écroulés ou des palais effondrés. Malgré tout, ils tiennent debout. Et, cela rassure.

Les théâtres sont là, creusés dans la montagne, épousant le relief, des lieux d’accueil… pour des œuvres qui, elles aussi, ont perduré. A Epidaure j’ai éprouvé la présence du théâtre non pas lors des spectacles, mais, une fois, lorsque je me suis retrouvé dans l’immense coquille avec un groupe restreint d’amis ! Assis sur un gradin, le regard soit léchait tendrement la pierre soit se perdait au loin, tandis que les mots d’Antigone ressuscitaient en moi. A Delphes, avec Eugenio Barba, Monique Borie et Julia Varley nous avons ressenti ensemble, à l’écart, l’impact du lieu ! Nous nous confrontons à ce qui reste quand les acteurs disparaissent : un texte et un théâtre. Koudelka découvre ici le théâtre sans ses alliés, le public, les comédiens, un édifice austère hors d’usage… à nous de l’habiter. Je plonge dans le cœur de ces théâtres comme dans des refuges mémoriels.

Koudelka affirme l’immanence de la pierre sur laquelle, parfois, se projettent des ombres dont il aime saisir difficilement le passage car, dit-il, pour le photographe de paysage « le soleil c’est le vrai patron ». Les pierres ne se laissent caressées que par la lumière de la Méditerranée et se détachent comme des blocs noirs et blancs dans le noir des Ruines à la BNF.

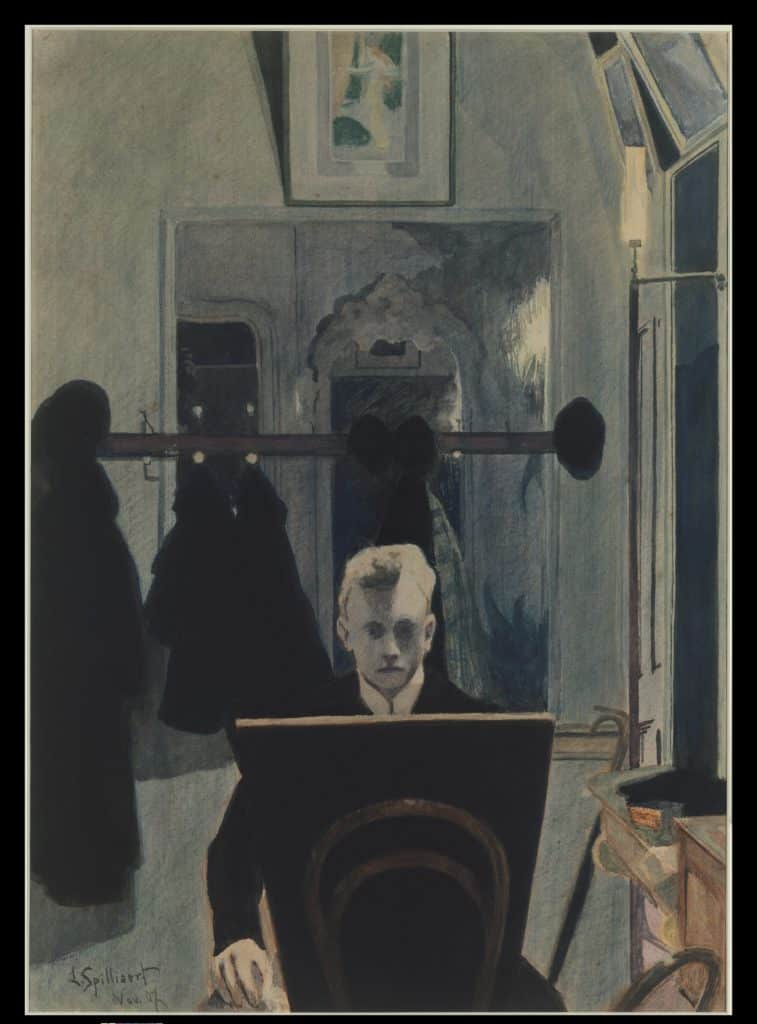

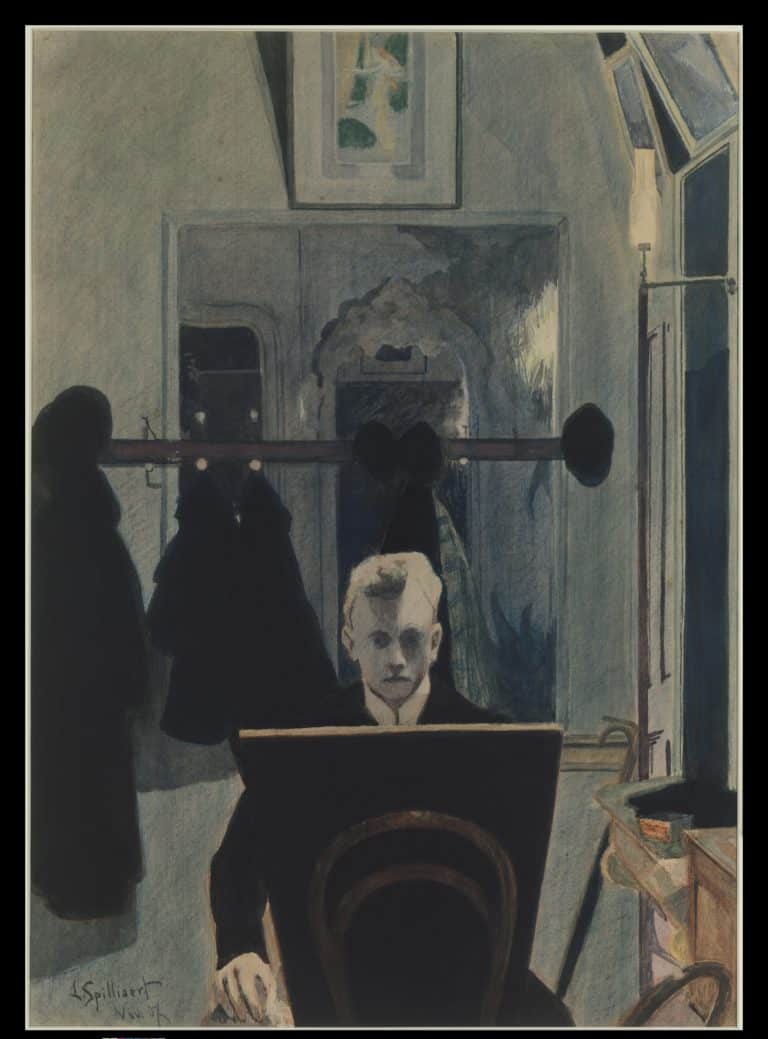

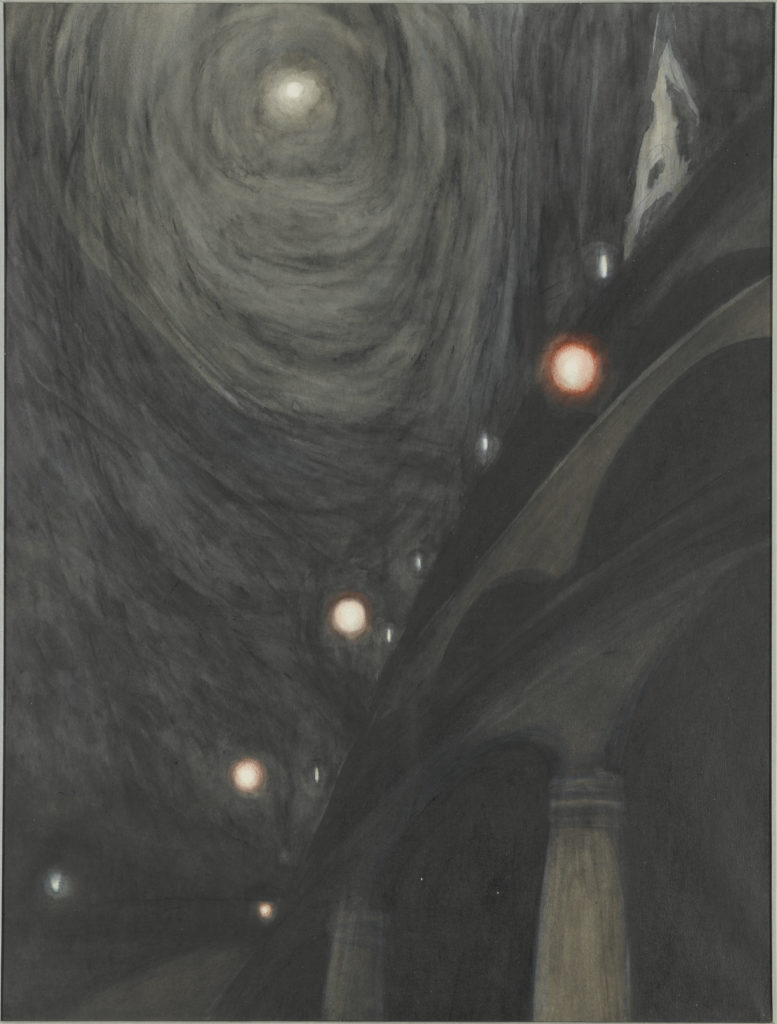

Si c’est dans l’immanence des pierres que le théâtre antique s’affiche en pleine lumière, à l’opposé, dans la peinture du flamand Leon Spilliaert, il surgit dans le noir, ombre fugitive, à peine visible. Un autre théâtre, non pas celui de l’acte et du jeu, du cri et de la passion qui résonne sur les gradins grecs, mais un théâtre du rêve, au bord de la disparition ! Spilliaert accomplit sur papier ce dont rêvait Maeterlinck à qui rebute l’acteur immédiatement présent, la matière, l’histoire. L’envers du théâtre antique… car théâtre mental du repli sur soi. Théâtre qui épouse les mouvements de l’esprit sous la protection du quotidien et de ses portes, de ses fenêtres, clôture où la matière n’a pas droit d’entrée et où la solitude règne.

Les impressionnistes se sont livrés corps et âme au plein air, aux frissons de l’instant et au rayonnement du soleil, les peintres nordiques, en revanche, se sont repliés, dans des intérieurs sécurisés, et Hammershoi ou Khnopff, en présence de rares êtres chers, y ont trouvé le calme ! Point d’air frais, point de sortie… Chez eux la lumière, pourtant, persiste. Tel un apaisement privé. Spilliaert, au contraire, va quitter l’intérieur pour s’attarder sur les plages d’Ostende, la ville dont il resta le prisonnier amoureux, aux heures du soir, dans la nuit qui tombe, lorsque le noir l’emporte inéluctablement. Il est un impressionniste attiré par l’obscurité qui atténue les bruits et dématérialise les contours. Si chez Renoir ou Monet les reflets de l’eau suscitent un plaisir rassurant, chez lui l’eau, sombre, étendue menaçante procure crainte et inquiétude ! Eau qui appelle presque à la disparition, à l’oubli ! Au plaisir du bord de l’eau des impressionnistes répond l’attrait de la chute chez Spilliaert. C’est ce par quoi semble être habitées ces femmes qui se penchent vers l’eau qui les attirent, sombre piège ! Elles se trouvent chaque fois sur « le seuil », transition entre vie et mort, solution suspendue, mais constamment envisagée. Les personnages de Spilliaert confortent la conviction de Maeterlinck : « je plains l’homme qui n’a pas de ténèbres en lui ».

Monique Borie dans un bel essai consacré à Maeterlinck résume son projet grâce à une citation essentielle selon laquelle le sujet du théâtre c’est « les larmes des hommes… larmes devenues silencieuses, invisibles et presque spirituelles »1.Spilliaert fascine parce qu’il parvient à restituer l’esprit de l’auteur grâce aux dessins et croquis qui illustrent ses trois volumes de Théâtre. On y voit ce dont Maeterlinck a rêvé et que le théâtre ne pouvait pas obtenir entièrement. Spilliaert est le premier metteur en scène du théâtre de Maeterlinck ! Il a ouvert la voie qui va de Meyerhold à Claude Régy !

Des femmes – seulement elles – surgissent, solitaires et toujours endeuillées. Elles ne sont pas comme, par erreur, on le pense des personnifications de la mort, mais, au contraire des êtres qui portent le deuil de la vie. Ses veuves définitives ! Silencieuses et immobiles, elles s’avancent jusqu’au bord de la vie pour se pencher vers les eaux de la mort à l’heure où les lumières s’éteignent et les bruits cessent. Théâtre du silence placé sous le sceau de l’attente… dont parle par ailleurs Carmen Musat. Une attente sans issue !

Spilliaert écarte les détails, détache les contours et les silhouettes se dessinent avec une netteté extrême, empruntée au goût pour la ligne pratiquée par les Nabis, mais en révélant, plus que eux, ce que cela comporte comme esseulement des femmes. Femmes placées sous le signe d’un noir funèbre ! Femmes qui surgissent sur les pages du livre, parmi les mots de Maeterlinck et semblent répondre à leur attente. Rarement le dialogue entre la page comme scène et le dessin comme jeu connut un pareil accomplissement. Un théâtre immatériel et pourtant théâtre… visible ! Théâtre polémique en conflit avec « les quartiers de viande » réclamés par André Antoine pour enraciner la scène dans un réel que Maeterlinck voulait fuir. Dans son esprit Spilliaert s’est associé à cet évitement intransigeant. Par contre, ici ou là, se laisse deviner la parenté avec les grands rénovateurs de l’image que furent Gordon Craig ou Adolphe Appia, eux aussi des persécuteurs de la matière. Tous constituent la famille des artistes rétifs au réalisme et épris du froissement passager que produit l’esprit !

Sur les pages du livre – théâtre de Maeterlinck – Spilliaert se détache des femmes en noir, présences muettes et silhouettes élégantes ! Elles surgissent de la nuit des esprits inquiets, êtres résignés à se dissoudre et à s’évanouir. Et ainsi à l’immanence de la pierre répond l’évanescence des fantômes. Le théâtre n’est-il pas écartelé entre la durée et l’éphémère ? Les pierres des ruines ou les fantômes du livre. Tantôt on se reconnaît dans l’un, tantôt dans l’autre. L’amour du théâtre n’a rien de commode et certain ! Il appelle sans cesse des révisions et de nouvelles options pour le spectateur sans programme que je suis. La pierre ou le fantôme ?

- In Maurice Maeterlinck, Ed. Ides et calendes, Lausanne, 2018, p. 34. ↩︎