Lettre d’un spectateur, 12 Novembre 2020

Chère Ariane Ascaride,

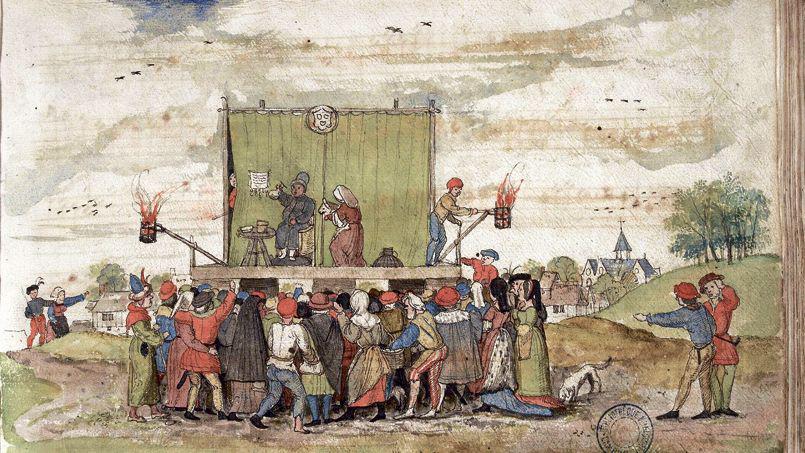

Je crois qu’on oublie trop souvent que la liberté du théâtre n’a été proclamée que trois ans après la Révolution française, ce qui à l’échelle de notre histoire est encore récent. Auparavant et durant des siècles, les artistes de théâtre, tout comme les acrobates et les marionnettistes, ont été durement réprimés par les autorités catholiques qui se faisaient fort de châtier les passions jugées immorales. Ils pouvaient être passibles d’amendes, de saisies d’accessoires ou de recettes, de rétention au cachot ou de supplices au pilori. Tout au long de son histoire, le théâtre a subi les différents carcans avec lesquels on a bridé la liberté d’expression. Et les régimes politiques qui ont suivi — empires, républiques — ont pu encore jusqu’au début du XXe siècle : censurer des pièces, émettre des amendes, suspendre des représentations au motif de trouble à l’ordre public, poursuivre des auteurs, fermer des théâtres et des castelets, ou même les raser. Y compris à Paris en ce début de XXIe siècle, on a vu d’honorables théâtres disparaître. Mais jusqu’ici le lieu théâtral n’avait pas été proscrit pour raison sanitaire. Depuis une semaine, les théâtres sont à nouveau fermés pour cause de confinement. Je devais aller voir Clarisse Caplan et Thomas Armand dans Joséphine B à La Scène parisienne. Je ne sais plus où aller. Les bibliothèques et les musées sont également fermés. Je n’ai d’ailleurs plus le droit de sortir comme je veux. Alors à la nuit tombée j’écris mon amour du théâtre. Je pense à vous et je retrouve de vieilles photos.

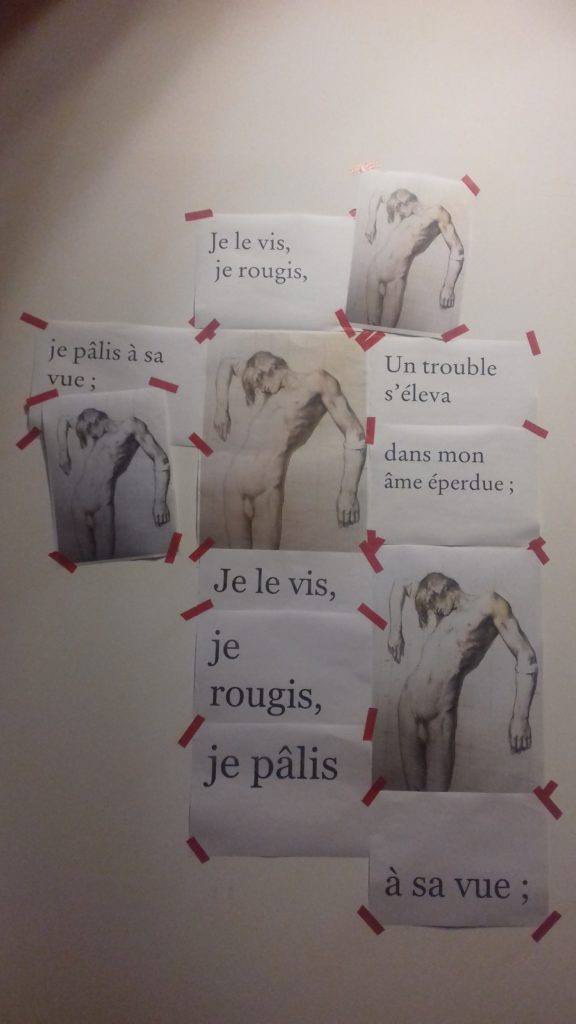

Je veux pouvoir continuer à faire mes allers-retours enchanteurs du théâtre au cinéma, vivre encore et toujours ces petits moments de joie qui ponctuent secrètement ma vie, toutes ces fois où je me laisse entraîner avec bonheur par tant d’interprètes dont les talents nous honorent, telle que vous bien sûr, chère Ariane Ascaride ! Mais aussi… le fabuleux Laurent Lafitte, la génialissime Catherine Frot, l’incroyable Simon Abkarian, la talentueuse Marina Foïs, l’unique Michel Fau, l’excellente Isabelle Huppert, le sublime Denis Podalydès, la gracieuse Camille Chamoux, le délicieux Pierre Niney, la sulfureuse Camille Cottin… et tant d’autres qu’il faudrait citer ! (puissiez-vous seulement leur faire suivre ma lettre) Je ne veux que rien ni personne ne puisse jamais nous séparer. Parce que l’amour du théâtre est un sentiment fulgurant et sans cesse renouvelé. Parce que cette scène où Roxane se pâme à l’écoute d’alexandrins, ce ravissement de l’être que procurent les arts de la scène et la poésie, est toujours de ce monde. Et puis je dois pouvoir continuer à demander un verre d’eau au bar du théâtre avant la représentation. Je crois que c’est à travers la quête du verre d’eau qu’on apprécie le mieux la chaleur de ces lieux, parce que le théâtre est hospitalité.

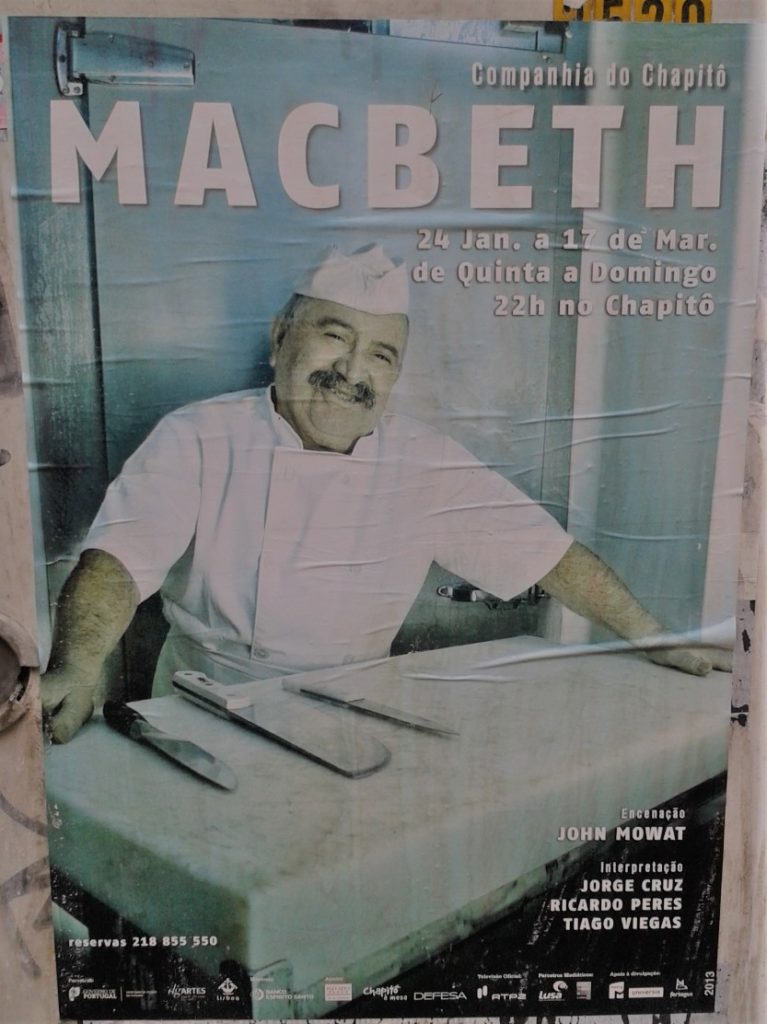

Au théâtre, il y a aussi toutes ces relations entretenues de longue date avec des personnages célèbres, dont certains sont très anciens. Ceux qui, lorsqu’ils s’incarnent à nouveau sur scène, ignorent tout de ce qu’il leur adviendra, alors que nous le savons : ce qui sera infligé à Iphigénie, le destin que connaîtront Roméo et Juliette, l’affront que devra soutenir Elmire pour ouvrir les yeux de son mari, le jeu dont Églé et Azor seront les cobayes, la démence qui gagnera Woyzeck, l’irréversible amour de Leonardo et La Novia, Claire qui boira le tilleul empoisonné de Madame, la fuite de Madame Garbo sur un traîneau tiré par des chihuahuas… Dans tous ces cas, l’art du théâtre consiste à nous surprendre en nous entraînant dans ce jeu poétique et fragile où on se rencontre à nouveau comme pour la première fois, parce que le théâtre est magique.

A bien des égards, le théâtre a été pour moi jusqu’à ce jour le lieu de diverses « premières fois ». En 1996, c’est sur le plateau du Théâtre National de la Colline que j’ai vu Lucie Aubrac, résistante française à l’occupation allemande et au régime de Vichy durant la Seconde guerre mondiale. C’était lors d’une réunion publique à l’appel des professionnels de la culture, en réaction à l’alliance de la droite avec l’extrême droite au second tour des élections régionales qui allait avoir lieu. Lucie Aubrac s’est levée et avancée en expliquant qu’elle ne nous voyait pas et que cela ne lui convenait pas. La lumière s’est faite dans la salle et l’écoute a totalement changé. J’avais vingt-sept ans et j’entendais pour la première fois une personne de cette génération décrire ce qu’avaient été les manifestations fascistes de février 1934 à Paris, nous expliquant comment ils s’étaient approprié le drapeau tricolore, un geste qu’elle qualifiait de vol, avant de poursuivre par une dénonciation méthodique de l’extrême droite française.

C’est également au théâtre que j’ai mieux compris de quoi sont faits les obscurantistes, parce que le théâtre est incarnation. Donc Le Tartuffe ou l’Imposteur de Molière, bien sûr, mais pas n’importe lequel : celui qui se jouait au cœur d’une famille quelque part en Méditerranée… car nulle part ailleurs auparavant on ne vit jamais paraître sur scène une telle Madame Pernelle (Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine, 1995). Mais aussi et surtout La Religieuse par Anne Théron, dans sa toute première version de 1997 au Théâtre du Chaudron : cette jeune sœur au teint pâle, la tête nue et le cheveu rasé court, vêtue d’une immense bure de lin ne découvrant que sa tête et ses bras, tandis que le vêtement flottant est fixé, comme cloué, sur les quatre bords d’un grand plancher carré ; le costume se faisant camisole de force à mesure du récit de l’entrée dans les ordres, visions d’un être féminin qui donne voix à Diderot et qui se débat dans une succession d’éclairages blafards : le théâtre permet d’ouvrir les yeux. D’ailleurs, c’est aussi au théâtre que j’ai vu une interprète changer de couleur de peau sans user d’aucun maquillage, uniquement par la force intérieure avec laquelle était incarnée cette dame rwandaise, assise sur une chaise, à l’avant-scène d’un plateau vide, se tenant dans un cercle d’éclairages zénithaux en clair-obscur : Isabelle Lafon dans Igishanga (2002).

![Le LoKal, Compagnie Jean-Michel Rabeux, murs du couloir d’entrée, collages, Temps Nu Avec Texte [1] : Phèdre/Brisures d’après Jean Racine, Saint-Denis, Juin 2019](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2020/11/05-01-LoKal-image-gauche-576x1024.jpg)

Nous avons cette chance, en France, que le théâtre se soit émancipé des édifices dans lesquels on pensait le contenir. Nous en sommes maintenant à plusieurs générations d’artistes ayant opté pour l’abri théâtral comme solution durable. Et une grande part du public sait très bien que nombre de ces lieux ont été en partie façonnés par les artistes euxmêmes, pour pallier aux absences de moyens. Le théâtre a ainsi pris place dans mille lieux de toute nature, qui sont autant de délicats abris pour la fragile expression de nos vies : parce que le théâtre est proche de nous. Juste avant le confinement de mars, l’un des derniers spectacles auxquels j’avais assisté était Les Dimanches de Monsieur Dézert par Lionel Dray. Je n’avais plus vu depuis fort longtemps une telle ingéniosité poétique par un artiste seul en scène : un personnage attachant et cruel, fardé d’un masque de facture lunaire, s’exprimant avec un bel accent marseillais, dialoguant avec la salle mais surtout avec des objets auxquels il insuffle la vie, dans un petit espace scénique dont la poétique naît des égarements de son corps. En clair Dada semblait de retour et je m’étais levé pour applaudir lors du rappel, parce que le théâtre est jeu.

La sortie au théâtre est un désir, un plaisir, une surprise, un amusement, un apprêtement, un enchantement, un enrichissement, un charme, un cadeau… Les avis y sont passions et il est bon d’en débattre, ainsi le théâtre offre chaque fois l’occasion de défendre ce que l’on aime, parce que le théâtre est un art. D’ailleurs, c’est en sortant d’un théâtre que, pour la première fois de ma vie, j’ai osé embrasser publiquement quelqu’un qui m’accompagnait et à qui je déclarais ainsi que je l’aimais, parce que le théâtre donne du courage. Il aide aussi à se remettre des souffrances subies au travail et à rompre la solitude, parce que le théâtre fait partie intégrante de la vie. Il donne et redonne encore et toujours de belles raisons de sortir de chez soi et de rester éveillé le soir. On dit d’ailleurs certaines fois que le théâtre est un lieu de métamorphoses, ce qui est vrai. Mais ce constat vaut aussi pour le public entraîné par cet art, parce que le théâtre est évolution.

Le théâtre provoque des regroupements éphémères d’êtres humains qui sont de toute nature, qui reçoivent ensemble un art multiple et millénaire, dans un ailleurs non quotidien, concret et imaginaire, qui ne peut prendre forme qu’en étant partagé. C’est de cette façon que le théâtre invite aussi à la civilité, à l’amabilité, à l’érudition, à l’éveil, à l’écoute, au plaisir : par le partage d’un temps, d’un moment, d’un monde. Il en va de même pour le bénéfice humain de tout ce qui, au théâtre, entoure la représentation théâtrale, parce que le théâtre est une maison partagée.

Lorsque nous nous rendons au théâtre, notre joie de vivre est notre dignité. Nous habillons notre cœur de mille feux ardents, et nous nous drapons certaines fois de mille scintillements, pour rencontrer ces artistes vêtus de lumière : parce que le théâtre est éblouissement.

Et puis le théâtre… quel qu’il soit et où il qu’il soit, ne nous craint jamais en tant que foule. Il aime lorsque nous donnons libre cours à notre spontanéité sentimentale : rires, exclamations, soupirs, ébahissements, sanglots, applaudissements, rappels, applaudissements molto alegro, moult sifflets, rappels presto et certaines fois, aussi, des fleurs… parce que le théâtre est une fête de la vie.

La nuit s’achève alors que je vous écris encore. Les heures se sont écoulées et je réalise que de vous confier mon amour du théâtre est aussi doux que de contempler les nuages.

Alors à très bientôt, Cher Cœur, n’hésitez pas à partager cette lettre.

Joël Cramesnil