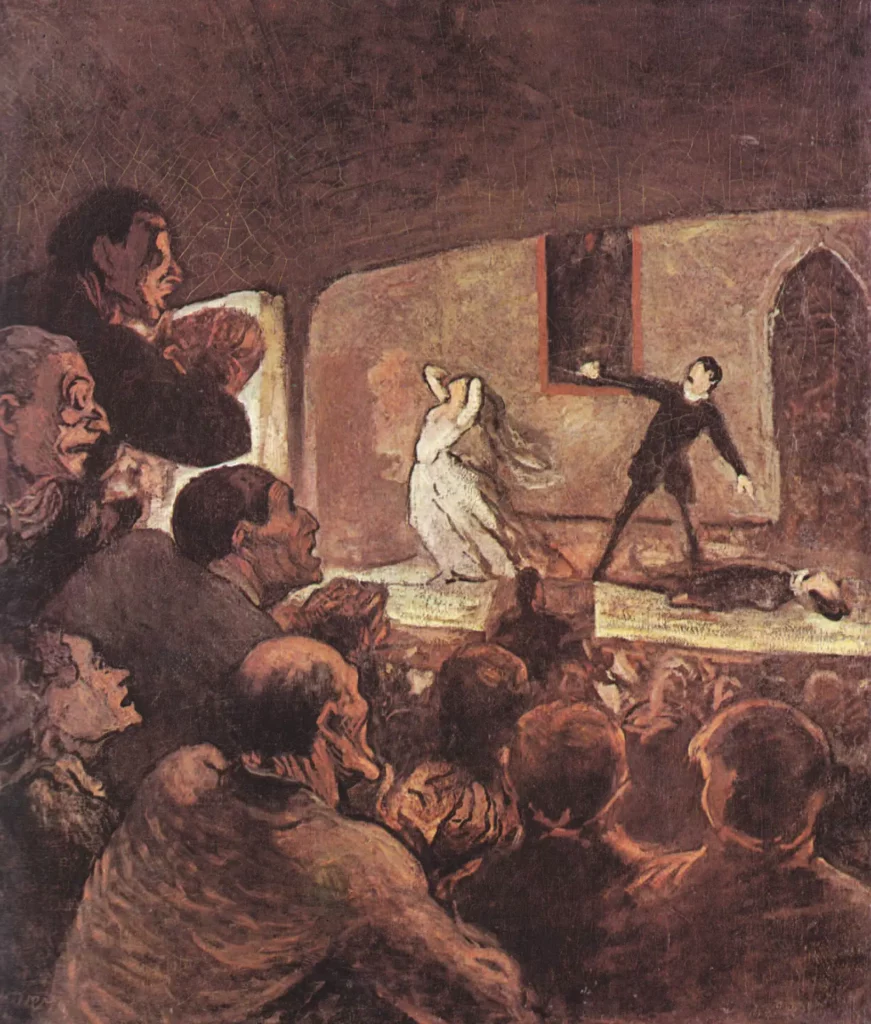

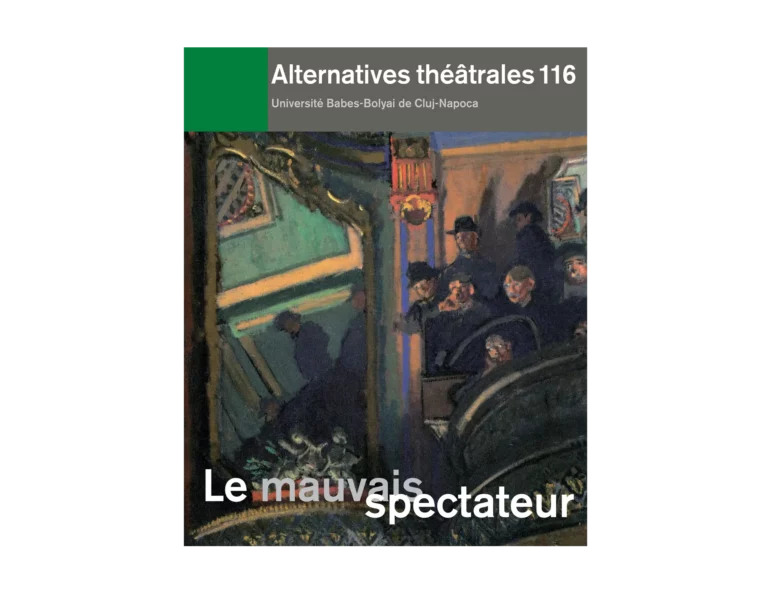

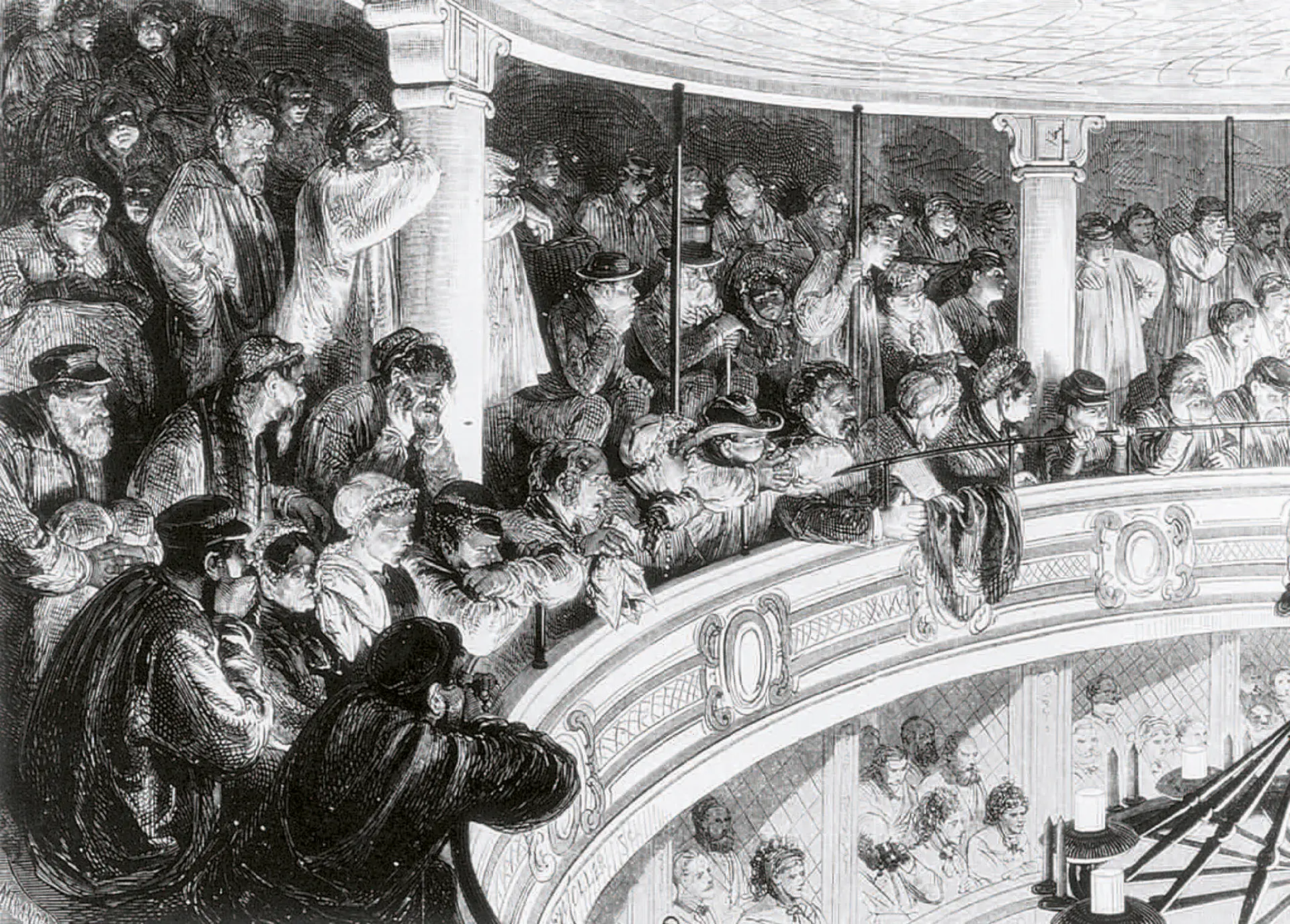

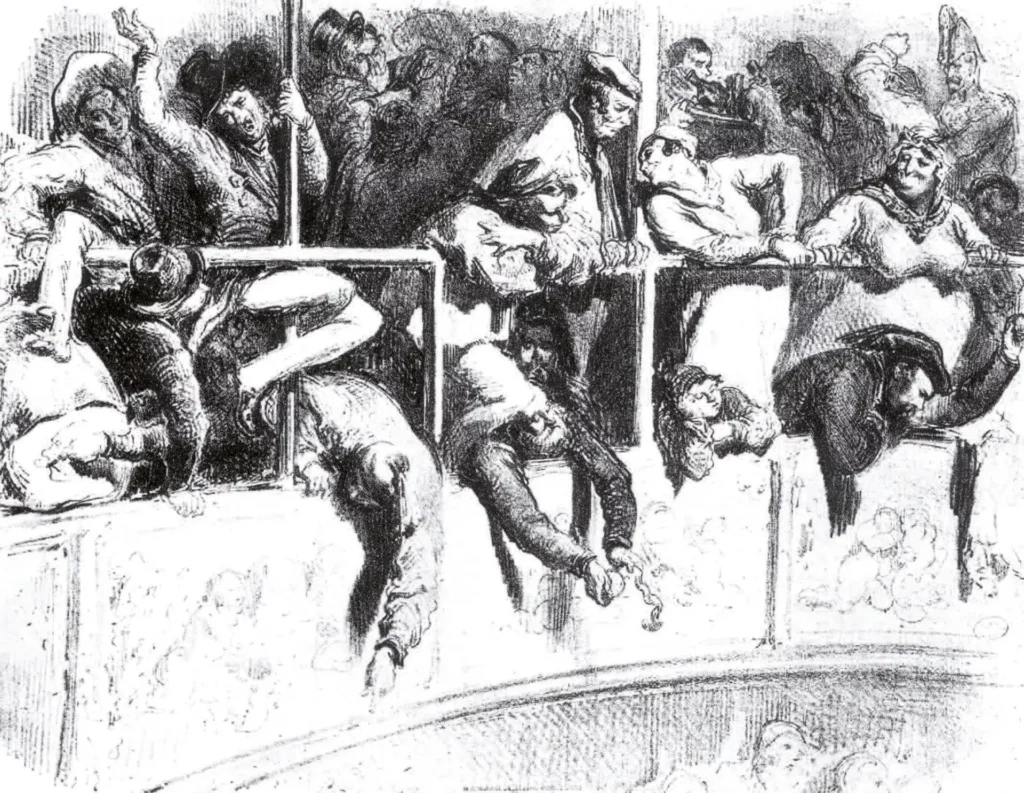

QUELLES IMAGES du mauvais spectateur retrouve-t-on dans les arts figuratifs au XIXe siècle ? L’iconographie française et anglaise met souvent en relief la distinction sociologique entre l’attitude convenable des aristocrates et le comportement indiscipliné des classes populaires. En vérité, si les Parisiens du XVIIIe siècle aimaient s’exprimer par des manifestations plutôt éclatantes, au siècle suivant les mauvaises habitudes qui avaient causé beaucoup d’indignation parmi les voyageurs étrangers commencent graduellement à disparaître des théâtres de quelque importance. Au cours du XIXe siècle se diffuse aussi le mythe du bon public populaire, qui s’entasse dans le paradis et qui suit le spectacle avec une extrême attention et tous les sens éveillés (fig. 1). C’est ce public que l’on retrouve dans le film de Carné LES ENFANTS DU PARADIS (1945). Mais, en vérité, au-delà de toute idéalisation, ce même public avait souvent un comportement qui dépassait la simple vivacité d’expression, entraînant des actions inacceptables, que l’iconographie du XIXe siècle exagère jusqu’à nous montrer, par exemple, les spectateurs du paradis qui jettent des déchets ou vomissent sur le parterre comme dans une gravure de Gustave Doré de 1860 (fig. 2).

Mais le mauvais public n’est pas constitué seulement de gens aux comportements peu convenables, mais aussi de spectateurs aristocrates indifférents au spectacle, qui utilisent le théâtre seulement comme une occasion mondaine. Pour les gens de haut lignage et les bourgeois, qui dans leur ascension sociale cherchent à s’anoblir, l’entrée au théâtre est une passerelle pour étaler leur élégance et leur distinction. Quand Madame Bovary se rend à l’Opéra de Rouen avec son mari, dans le foyer, elle a un sursaut de vanité en voyant que la foule se dirige vers l’autre couloir pendant qu’elle monte l’escalier et quand elle s’assied dans sa loge, se cambre « avec une désinvolture de duchesse ». Sa vanité semble une parfaite introduction au comportement du mauvais spectateur, qui ne s’intéresse pas à la mise en scène et utilise son logis comme un petit salon où recevoir des visites, converser, et jouer la comédie de l’amour. Et pourtant, comme d’autres personnages féminins, elle finit par se laisser entraîner par le pouvoir émouvant de la scène et devient, pour ainsi dire, une bonne spectatrice par rapport aux effets poursuivis par le théâtre de son temps. Émouvoir et toucher le public étant le principal but du spectacle, il est évident que le théâtre agit à la manière d’un catalyseur d’émotions, un déclencheur de séduisants mécanismes de projection. Au spectateur parfait des drames romantiques, et plus en particulier aux femmes, on demande avant tout une adhésion sentimentale inconditionnée. Les effets positifs de la scène se révèlent alors plus dans la suspension du jugement esthétique que dans une vraie appréciation de la qualité.

Si l’indifférence n’est pas souhaitée par les directeurs et les acteurs, une attitude trop critique envers le spectacle peut aussi caractériser un mauvais public. De ce genre de spectateurs, on pourrait retrouver quelques exemples surtout dans l’iconographie anglaise. Dans une gravure de 1733 de Hogarth, THE LAUGHING AUDIENCE, par exemple, pendant que tous les spectateurs du parterre s’amusent, le critique regarde le spectacle d’un air sévère et mécontent (fig. 3). Pour souligner sa méchanceté et son refus du plaisir du théâtre, on a donné au critique un long nez pointu et un visage hargneux. Ce regard satirique sur la figure du critique théâtral a son origine dans la littérature du XVIIe siècle, au moment où la critique ne s’est pas encore affirmée et ne peut pas compter sur l’estime sociale et culturelle qu’elle commencera à acquérir au siècle suivant. Par rapport au spectacle, l’indifférence n’est donc pas le pire des maux. La mauvaise foi des critiques, parfois payés par les ennemis des acteurs et les adversaires des auteurs, est bien plus pernicieuse.

La conception moderne du critique comme un spectateur privilégié, plus informé et capable d’un jugement fiable sur le spectacle, doit commencer en fait par se débarrasser de ces topos négatifs liés à l’imaginaire satirique du milieu théâtral. Mais la question ne se borne pas à une augmentation de prestige de cette figure. Elle implique aussi une conception différente du théâtre et du rapport avec le spectateur idéal. Celui ci devrait en principe être capable d’un jugement critique sur la mise en scène et sur ses qualités, au-delà du succès commercial du spectacle. Mais cette distinction entre qualité et succès reste le plus souvent implicite au XIXe siècle. Le critique Francisque Sarcey, qui domina la vie théâtrale parisienne de la deuxième moitié du siècle, écrivait que « au théâtre [le public] a toujours raison puisqu’il est le public ». Il voyait dans le succès d’une pièce et d’une mise en scène un signe indubitable de sa valeur. Très bon spectateur pour les directeurs de théâtre de son temps, Sarcey serait considéré comme un piètre critique (et un mauvais spectateur) selon les critères de notre époque, qui sépare plus nettement la qualité du succès.